Начало Великой Отечественной войны глубоко затронуло все слои населения, не только взрослые мужчины и женщины были вынуждены бросить привычную жизнь, чтобы уйти на фронт и обеспечивать нужды тыла. На защиту страны поднялись тысячи мальчишек и девчонок. Заменив школьные учебники, тетради и ручки на винтовки и гранаты, дети стали сынами полков и партизанскими разведчиками, работали в цехах заводов и на колхозных полях, выполняя и перевыполняя нормы взрослых сильных мужчин, поддерживаемые только одной мыслью: «Все ‒ для фронта, все для победы!».

Для организации труда подростков еще до начала Великой Отечественной войны (1941‒1945 гг.) в СССР было создано Главное управление трудовых резервов. Оно занималось мобилизацией детей и распределением их по ремесленным и фабрично-заводским училищам. Школы ФЗО были профессионально-техническими учебными заведениями и создавались при промышленных предприятиях. Срок обучения в них составлял 6 месяцев.

“Предвоенная обстановка продиктовала необходимость создания системы трудовых резервов. За короткий срок в Москве и области было организовано и в 1940 году уже функционировало 129 ремесленных училищ и 29 школ фабрично-заводского обучения, в которых училось 77 тысяч учащихся. Это был солидный отряд будущих квалифицированных рабочих”, – из воспоминаний Б.Н. Черноусова, секретаря Московского комитета ВКП(б).

В целях обеспечения наполняемости, ввели плату за обучение школьников в старших классах. Тем, у кого денег на учебу не хватало, приходилось идти в ремесленные училища и пополнять ряды рабочего класса.

“Не все смогли закончить курс обучения в школе, многим пришлось уйти в ФЗО или совсем бросить учебу. Отцов забирали на фронт, матери выполняли трудовые обязанности: рыли окопы, работали на предприятиях, заменяя мужчин. Оставались большие семьи, которые нужно было кормить, поэтому старшие дети были вынуждены устраиваться на работу. Тех, кто плохо учился, из школы отправляли в ФЗУ”, – из воспоминаний Алевтины Григорьевны Тихоговой.

В войну детей стали призывать на предприятия, как взрослых в армию. Например, на пермском моторостроительном заводе № 19 им. Сталина, выпускающим моторы для истребителей, пистолеты-пулеметы Шпагина, минные взрыватели и запалы для реактивных снарядов минометов “Катюша”, в то время трудилось около восьми тысяч подростков. Большинству было 14‒16 лет, хотя встречались и младше: на вспомогательные неквалифицированные работы брали уже с 11 лет.

Один из бывших работников завода, вспоминая свое военное детство, упоминал, что когда уходил в 14 лет, его мама плакала и спрашивала: “Зачем такому маленькому идти?”. А когда после войны он смог с ней встретиться в 1946 году, она снова плакала и говорила: “Ты даже не вырос за эти годы”.

Чтобы привлечь достаточное количество человек для становления экономики в военное время советское правительство в административном порядке привлекало трудоспособных и незанятых жителей города для работы в промышленности, жителей села, которые остались в селах для работы в колхозах. Это была вынужденная мера, однако несмотря на её жесткость, она коренным образом отличалась от мобилизации, которая также проводилась в частности в фашистской Германии. Для обеспечения производства в военное время необходимо было решить две основные задачи: изыскать дополнительные трудовые ресурсы, способные заменить ушедших на фронт, рабочих, и не снижать производительность труда.

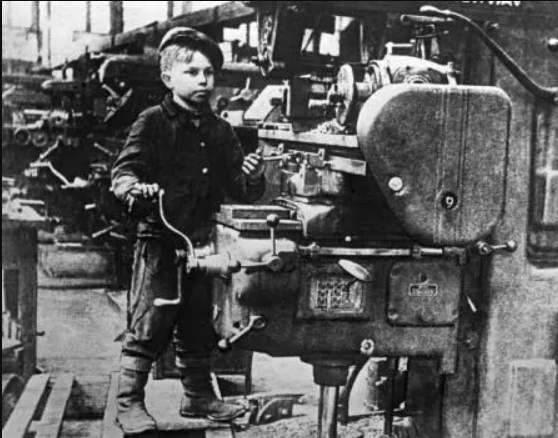

Дети у станка

Жизненно необходимое в условиях войны производство требовало немедленного обеспечения промышленных предприятий работниками. Практически все взрослое мужское население воевало на фронтах.

В тылу остались, преимущественно, женщины, старики и дети. Именно на них легла вся работа по обеспечению армии и флота. Практически вся промышленность была переведена на военную продукцию. Необходимо было наращивать объемы, потерянные в первые месяцы боевых действий. Поэтому к станку вставали все, в том числе подростки и дети.

С самого начала войны рабочий день был продлен до 10, а где-то и до 12 часов. Такого понятия как отпуск или выходной не существовало. Рук катастрофически не хватало, поэтому на предприятия стали активно призывать подростков в возрасте от 14 лет. В первые годы войны процент молодежи (до 18 лет) увеличился с 6 до 15%. Ребят наскоро обучали азам профессии, и те приступали к работе. Трудились наравне с взрослыми, но никогда не жаловались.

Чаще всего ребята работали на токарных станках. Там не требовалось особого опыта или образования, но нужна была большая выносливость. Часто таким работникам делали специальные подставки из дерева, потому что они ещё не доросли до высоты станков.

В работе на производстве были и свои плюсы. Норму хлеба получали 500 г вместо 200, многие не только трудились, но и спали в заводских помещениях – там было тепло. Так что большинство подростков сами стремились освоить какую-либо профессию. Но все же главной причиной работы была не материальная составляющая. Дети и подростки старались внести свой посильный вклад в защиту страны.

Дети в сельском хозяйстве

Работники сельского хозяйства в течении всей войны обеспечивали фронт и тыл сырьем и сельскохозяйственными продуктами. В деревнях, как и в городах, мужское население ушло в действующую армию . Подростки трудились в поле, на фермах рядом с матерями, старшими братьями и сестрами. В целом по стране более 20 млн. детей и подростков – жителей деревень стали основной рабочей силой в сельском хозяйстве. За годы войны ими было отработано более 585 млн. трудодней. Пионеры и комсомольцы помогали сеять, обрабатывать овощные культуры, убирать урожай в коллективных хозяйствах. Так пионеры села Борисово Московской области в 1941 г. пропололи 136 га сельскохозяйственных площадей, а в 1941‒1942 гг. 185 тыс. пионеров Подмосковья на колхозных полях выработали 12 млн. 30 тыс. трудодней. Оканчивая школьные курсы трактористов-комбайнеров парни и девушки становились активными участниками сбора урожая. В большинстве не только сельских школ в 1941‒1942 гг. были созданы кружки по изучению сельхозмашин и агротехники.

Все четыре военных года пионеры и школьники вместе с учителями во время летних каникул помогали колхозникам убирать урожай, шефствовали над животноводческими фермами, обучались работе трактористов, комбайнеров. Комсомольцы работали председателями колхозов, бригадирами, заведующими фермами, бухгалтерами и счетоводами.

Учеба

Привлечение школьников, учащихся и студентов к работе на предприятиях и сельхоз работам не могло не создать трудности с получением образования и значительно изменило порядок учебного процесса. Обучение было организовано в две, а иногда и три смены, которые могли продолжаться до 8 часов, причем изучение базовых школьных дисциплин было сведено к минимуму. Кроме того, изменились сроки обучения, функции и содержание деятельности учебных заведений. Перед школами и профессиональными училищами ставилась задача ускоренными темпами подготовить учащихся к работе на производстве и в народном хозяйстве для выполнения оборонных заказов, поэтому школьники активно занимались военно-физической подготовкой. У них были уроки по противовоздушной обороне, по противохимической защите, строевая подготовка, учились бросать гранаты, разбирать и собирать ружья, стрелять.

И даже несмотря на старания поддерживать хоть какой-то процесс обучения, многим детям не удавалось регулярно посещать школу. Призыв на фронт и к работам в тылу естественным образом затронул и учителей, поэтому их постоянно не хватало. Помимо этого нехватка ресурсов и суровые условия коснулись школьных принадлежностей – бумаги не было. Дети писали карандашами между строк и на полях газетных листов.

Помощь фронту

Даже не задействованные в работе промышленности и сельском хозяйстве девочки и мальчики оказывали посильную помощь фронту. Пионеры и комсомольцы собирали зимние вещи и подарки для воинов Красной Армии. Дети оказывали медицинским работникам помощь в обслуживании раненых, в организации их питания, раздачи подарков, организации концертов, писанию писем, чтении книг. Желая помочь фронту, дети и подростки массово участвовали в субботниках и воскресниках, а заработанные средства перечисляли в фонд Обороны страны. Так, в августе 1941 г. на первом Общесоюзном комсомольско-молодежном воскреснике только в Сталинской области работало более 300 тыс. юношей и девушек. Кроме того, среди учащейся молодежи проходили целевые сборы средств на строительство военной техники, на помощь детям фронтовиков и сиротам, подписки государственных займов, распространение денежновещевой лотереи.

Многие девочки 10‒15 лет работали в полевых госпиталях. Они стирали бинты и постели, ухаживали за ранеными бойцами. Они от их имени писали письма на Родину. Дежурили по ночам, кормили, давали лекарство. В школьных пошивочных мастерских пионеры шили для армии белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для фронта: варежки, носки, шарфы, шили кисеты для табака.

Многие школьники вели разведку, были связными в партизанских отрядах. Спасали раненых красноармейцев, помогали устраивать подпольщикам побеги военнопленных из немецких концлагерей. Поджигали немецкие склады с продовольствием, техникой, обмундированием, фуражом, взрывали железнодорожные вагоны. Дети, которые работали на колхозных полях, на фабриках и заводах взваливали на свои хрупкие плечи всю тяжелую мужскую работу. И в тылу было едва ли легче чем на передовой. Но без крепкого тыла Победа была бы невозможна.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Для организации труда подростков еще до начала Великой Отечественной в СССР было создано Главное управление трудовых резервов. Оно занималось мобилизацией детей и распределением их по ремесленным и фабрично-заводским училищам. Чтобы обеспечить наполняемость, ввели плату за обучение школьников в старших классах. Тем, у кого денег на учебу не хватало, приходилось идти в «ремеслуху» и пополнять ряды рабочего класса.

В войну детей стали призывать на предприятия, как взрослых в армию. На пермском моторостроительном заводе N 19 им. Сталина, выпускавшем авиадвигатели, в то время трудилось около восьми тысяч подростков. Большинству было 14 — 16 лет, хотя встречались и младше: на вспомогательные работы брали уже с 11 лет.

1943 год. Пермь. 12-летний фрезеровщик. Фото: ИТАР-ТАСС

— Отца и старших братьев забрали на фронт. Мы с мамой остались в деревне Орлово Вологодской области. В 1943 году мне принесли повестку на трудовой фронт — в Пермь, — вспоминает Иван Шилов, мобилизованный на завод в 14 лет. — Мама плакала: «Куда тебя, такого маленького, забирают?» Но спорить не стала: уложила в сумку две пары белья, кружку, ложку, три пары лаптей да мешок сухарей — вот и вся амуниция. Снова я увидел маму лишь после войны, в 1946 году. Она сразу руками всплеснула: «Что же ты, сынок, с тех пор так и не вырос?»

Брезентовые ботинки

Детей в Пермь привозили эшелонами, в основном из Вологодской, Ивановской и Ленинградской областей. Трудиться им, несмотря на возраст, приходилось как взрослым. Тот же Иван Шилов однажды работал 29 часов подряд. За это его наградили сутками отдыха и «коммерческим» обедом, куда входили суп, пшенная каша, чай и двести граммов хлеба. Обычно на заводе кормили пустой баландой, потому таким поощрением паренек был очень доволен.

С одеждой положение было не лучше. Приехавшим издалека детям не к кому было обратиться за помощью. Изнашивали то, что привезли из дома.

— В 1943 году меня из Вологодской области привезли в Пермь, на авиазавод, — рассказывает Александра Беляева, в мирное время ставшая депутатом пермского горсовета. — Работала токарем. Часто даже не уходила домой из цеха — ночевала прямо на заводе: в кочегарках, в туалете на ящиках. Помню, ботинки у меня были брезентовые, на деревянной подошве. За хорошую работу получила нормальную обувь и материал на платье. Вот радости было…

Руководство завода понимало, что рабочих, особенно детей, надо поддерживать. Потому прямо на предприятии начали шить одежду, катать валенки. И то, и другое потом распределяли среди нуждающихся.

Передовики поневоле

— Работали мы по 12-16 часов в день. В цехах было очень холодно, потому ходили все время в телогрейках, — вспоминает Анна Титова.

Из-за тяжелых условий труда многие взрослые не выдерживали напряжения и сбегали. Еще до войны правительство СССР приняло решение о закреплении рабочих за предприятиями, и за «самоволку» беглецов наказывали. В 1941 году из тогдашних 12 тысяч рабочих пермского моторостроительного завода четыре тысячи были осуждены за дезертирство, прогулы и опоздания. Амнистию им объявили только в 1945 году. На производстве в военное время работали и заключенные. Их водили на завод под конвоем по центральной улице Перми. Но толку от таких «специалистов» было немного. Народ отчаянный, никого особо не боялся и работой себя не перетруждал.

От подростков польза тоже была невеликая, правда, по другой причине. Они не имели профессиональных навыков, могли выполнять только черновую работу. Многие были хилыми и слабыми — дети все-таки, да и война — не мать родная, не пожируешь. Некоторые заводские начальники таких малосильных работников гнали прочь: какой прок, если один только вал весит аж 160 килограммов и подростки, даже поднатужившись, все равно не могут его поднять? Но, кроме них, работать было некому.

Согласно закону дети, которым еще не исполнилось 16 лет, должны были трудиться не больше шести часов в сутки. На заводе даже выпустили приказ по этому поводу. Директор Анатолий Солдатов лично предупредил начальников цехов и напомнил, что нельзя привлекать подростков к сверхурочным и ночным работам. В приказе также говорилось, что малолетние работники имели право на один выходной в неделю и на ежегодный отпуск на 12 суток.

Однако приказ приказом, а авиадвигатели были нужны фронту как воздух. К тому же при эвакуации промышленных предприятий в 1941 году получилось так, что пермский завод долгое время оставался единственным в СССР, выпускавшим моторы для истребителей. Кроме того, здесь производили пистолеты-пулеметы Шпагина, минные взрыватели и запалы для реактивных снарядов минометов «Катюша». Ясно, что Ставка Верховного Главнокомандования требовала от пермяков как можно больше боеприпасов и авиадвигателей. Вопросы соблюдения трудового законодательства при этом отходили на второй план.

Сладкая награда

Для увеличения фотографии кликните по ней, а потом по крестику в правом нижнем углу.

Зато юных передовиков директор завода приглашал к себе. Первый раз это произошло 14 ноября 1944 года. В кабинет строгого руководителя, робея, вошли 52 подростка. Мальчишки и девочки по такому случаю были умытые, причесанные, в почищенной одежде.

Анатолий Солдатов, генерал-майор инженерно-технической службы, усадил их за широкий полированный стол. Произнес речь, угостил чаем и вручил каждому из приглашенных по паре валенок, а в придачу по большой банке фруктовых консервов — варенья, проще говоря.

В декабре директор собрал у себя еще 95 подростков, перевыполнявших план на 120-150 процентов. Среди них были слесари, токари, контролеры, электрики… Всех также премировали банками варенья.

К сожалению, сейчас в живых уже не осталось никого из тех, кто получил сладкую премию. Но их воспоминания живут в письмах, хранящихся ныне в заводском музее. Вот одно из них — от бывшего рабочего Александра Аксенова:

«Я был во фронтовой бригаде, и в один из дней мне удалось выполнить норму на 570 процентов, — пишет он. — В заводской газете появилась публикация: «Отец-фронтовик может гордиться таким сыном, как Саша Аксенов». Я был очень рад и послал бате заметку на фронт, чем очень обрадовал не только его, но и командиров — от них даже получил очень теплое письмо. Спустя несколько дней после моего трудового успеха и заметки в газете мы с ребятами выходили из цеха, а навстречу группа людей — начальство, судя по виду. С ними — генерал Солдатов. Кто-то из пацанов громко позвал меня: «Аксенов! Иди на генерала смотреть!» Тот услышал и громко сказал: «А я как раз иду на Аксенова смотреть». Солдатов меня расцеловал, а после этого отдал команду накормить нас в столовой. Для таких вечно голодных пацанов, как мы, это было не лишним».

Дословно

Из указа президиума Верховного Совета СССР от 02.10.1940 г.:

«7. Предоставить право Совету народных комиссаров СССР ежегодно призывать (мобилизовывать) от 800 тысяч до 1 млн человек городской и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14-15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах, в возрасте 16-17 лет для обучения в школах фабрично-заводского обучения.10. Установить, что все окончившие ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения считаются мобилизованными и обязаны проработать 4 года подряд на государственных предприятиях по указанию Главного управления трудовых резервов при СНК СССР с обеспечением им зарплаты по месту работы на общих основаниях».

Из приказа N 433 от 02.12.1944 г. «О премировании вновь принятых на завод рабочих»:

«Следуя примеру молодых рабочих, отмеченных в приказе по заводу за N 415 от 14.11. 1944 года, вновь принятые молодые рабочие показывают примеры стахановской работы. За систематическое перевыполнение сменно-суточных заданий на 120-150 процентов объявить благодарность с занесением в трудовую книжку и премировать подарками (по одной паре валенок и по одной банке консервированных фруктов)».

Справка «РГ»

За годы войны пермский ордена Ленина моторостроительный завод N 19 им. Сталина выпустил 32 000 авиамоторов. Они устанавливались на истребители Ла-5ФН и Ла-7. За отличную работу в 1943 году предприятие было награждено Знаменем Государственного Комитета Обороны, которое заводу оставили на вечное хранение.

Фотодокумент

Юрий Гейко, журналист, материал которого о труде детей в Перми в свое время вызвал немалый общественный резонанс:

«В 1983 году я работал в «Комсомольской правде» и летал в Пермь по заданию редакции. Еще были живы многие, сидящие за этим столом. Нина Котлячкова (Федоссева) рассказывала:

— Где бы мы тогда купили такое богатство? Содержимое банок съедалось в юнгородке, делили на всех. Каждому пришлось всего по нескольку ложек. Но даже с них мы были, как пьяные.

Все, с кем мне довелось встретиться, вспоминали, что варенье было очень сладкое. Но я выяснил, что это было не варенье, а американский компот — кислый и совсем без сахара. Но переубедить их, детей военного времени, маленьких рабочих Победы, было невозможно.

Да и нужно ли?

Просмотров: 61277

Источник: «Российская газета» — Неделя №5102 (23) 04.02.2010

statehistory.ru в ЖЖ:

Дети-остарбайтеры

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Прозоров М.Р. 1Ливадный К.Р. 1

1МОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими классами»

Дитрих Е.А. 1

1МОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими классами

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Во время Второй мировой войны после провала плана молниеносной войны немецким высшим руководством было дано указание по использованию «русской рабочей силы» на территории Германии. В январе 1942 года была поставлена задача: вывезти из оккупированных районов на принудительные работы в Германию 15 млн рабочих из СССР. С 1942 по 1944 годы осуществлялась насильственная отправка граждан Союза Советских Социалистических Республик (в основном с территории Украины и Белоруссии) на принудительные работы в Германию1.

Людей, вывезенных из Восточной Европы в Германию с целью использования в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы, называли «оstarbeiter» — остарба́йтерами («восточными рабочими»)2.

В основном, на работу в Германию вывозили молодых женщин и мужчин3, отправляли и несовершеннолетних: из приказа германского коменданта: «…Так как на работу в Германию заявилось очень малое количество людей, то каждый бургомистр должен поставить еще по 15 и больше человек с каждой волости. Поставить людей поздоровее и в возрасте от 15 до 50 лет»4. На деле каждый третий остарбайтер был подростком в возрасте от 12 до 14 лет, а к ноябрю 1943 года на работу в Германию стали угонять и 10-летних5.

Точной статистики, сколько несовершеннолетних было угнано во время Великой Отечественной войны в Германию, не существует. Известно, что согласно данным от 1 марта 1946 года были репатриированы, то есть возвращены в Советский Союз, 3 миллиона 527 тысяч гражданских лиц. Из них около 20 процентов (около 700 тысяч) — подростки и дети, наши ровесники6. Когда мы узнали эту информацию, решили подробнее изучить положение детей в Германии, куда они были угнаны для выполнения различных работ – это стало целью нашего исследования.

Для достижения поставленной цели мы искали ответы на вопросы:

На каких работах в Германии использовали труд детей, какой была плата за их труд, как к ним относились те, на кого они работали?

В каких условиях жили дети-остарбайтеры в Германии (жилища, одежда, питание, досуг)

Основными методами нашего исследования стали:

изучение трех дневников детей, угнанных на работу в Германию (дневники найдены работниками редакции газеты «Аргументы и факты» и, как и другие дневники, напечатаны в 2015 г. в «Детской книге войны. Дневники 1941 – 1945 гг»7)

анализ воспоминаний граждан СССР, угнанных на работы в Германию, размещенных на образовательных сайтах сети Интернет.

Глава 1. Выполняемая детьми-остарбайтерами работа

Формально население (особенно молодежь) «приглашались» на работы в Рейх добровольно. Нацистская пропаганда обещала благополучную жизнь в Германии тем, кто отправится туда на работу: плакаты звали в счастливое будущее (Приложение 1), агитационные фильмы приглашали юношей и девушек, никогда не выезжавших за пределы СССР, увидеть богатую, культурную страну (Приложение 2).

Однако крайне плохое отношение гитлеровцев к побежденным народам было слишком очевидным, так что добровольцев находилось немного, и очень скоро немецкие власти приступили к принудительной отправке работоспособных женщин, мужчин и подростков в Германию (Приложение 3). Первоначально остарбайтеры были заняты в оборонной промышленности (Приложение 4) и массовых работах, однако с октября 1942 года их стали распределять и в личные хозяйства немецких фермеров, где один или более мужчин были отправлены на фронт8.

На каких работах в Германии использовали труд детей?

Вася Баранов, угнанный в Германию из Брянской области в город Дрезден, в своем дневнике9 прямо не написал, где он работал, но в нескольких фразах есть упоминание о заводе: «Работаю снова в ночную смену у того же зверя-мастера»10. В одной из записей Вася пишет о том, что когда он работал напильником, хотел швырнуть его в издевавшегося над ним немца. Значит, что Вася Баранов на заводе обрабатывал какие-то предметы из дерева или металла.

Ленинградка Лиза Вейде очень мало пишет о работе (чистила сараи, кормила лошадей11), большая часть ее дневника посвящена тоске по Родине и погибшему отцу.

Боря Андреев работал на угольных шахтах Готельборн и Виктория (недалеко от г. Саарбрюкен), куда был угнан из псковской деревни: «…Привезли на шахту. Выдали каждому шахтерскую лампу (аккумуляторную) и по несколько человек в лифте спустили в шахту. Пока мы шли до лифта, на каждом повороте нас останавливали и пересчитывали – боялись, что кто-нибудь убежит. Опустились на 300 метров (так я слышал). Километра 3 проехали в вагонетках. Потом шли пешком с километр. Наконец пришли на место. Вкарабкались на низкий, узкий, наклонный коридор, где и добывается каменный уголь. Здесь нас распределили по немцам. К каждому немецкому шахтеру прикрепили русского. Наша работа заключалась в том, что лопатой откидывали уголь на рештаки (конвейер). Немец работа отбойным молотком… Сегодня я работал с другим немцем. Немец оказался очень вредным: орет на меня, заставляет свой и мой инструмент нести меня»12.

Так как сохранилось только 3 дневника, мы обратились еще к письмам и воспоминаниям детей, размещенных на сайтах сети Интернет, но их оказалось тоже немного.

Из письма 15-летней Кати Сусаниной, найденного при разборе кирпичной кладки печи в белорусском городе Лиозно: « … Я рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлэна прачкой, стираю белье, мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с Розой и Кларой — так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. «Русс была и будет свинья», — сказал он. Я очень боюсь Клары. Это большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку»13.

Прочитав дневники и воспоминания, стало понятно, что труд детей использовали наравне с трудом взрослых в шахтах, на заводах, в сельском хозяйстве и т.д. Нацисты не делали разницы между взрослым и ребенком.

Какую плату получали за свою работу дети-остарбайтеры?

Плату за свою работу дети получали небольшую: сигаретами и деньгами: «…Выдали за неделю по 15 сигарет и 60 пфеннингов»14; «Давали получку за июль. Я получил 26 марок»15 Сигареты они продавали или обменивали на еду: «Я продал 10 сигарет за 1 марку и печеной картошки…»16

Труд оплачивался по втрое меньшим ставкам, чем получали немецкие рабочие. Оплата была рассчитана таким образом, чтобы её хватало только на скудное питание, одежду и предметы первой необходимости. В основном деньги не доходили до своих законных получателей, а уходили на покрытие затрат по питанию, содержанию лагерей и т. д.17

Как относились в Германии к детям-остарбайтерам?

Дети пишут о тяжелых условиях жизни и наказаниях за малейшие нарушения установленного нацистами порядка:

— «Сколько еще месяцев могу я выжить в такой неволе? Ноги уже подкашиваются от ежедневного стояния так как сесть не разрешают, за что бьют по лицу… Как всегда по старому приказу Карбота (поляка) мы должны были по-собачьи бежать вниз и строиться. Кто не успел уложиться в 1 минуту, снова всех заставляли взбираться на второй этаж и бежать. Сегодня он особенно злой за то, что удирали в город и издевался так что многие уже не могли бежать совсем, им же и попадало от него. Это просто издевательство явное, ему самому это интересно. Этот человек дошел до настоящего зверя»18;

— «Сегодня мне досталось как следует плеткой. Приехав ночью с шахты в лагерь, я прилег на койку в ожидании ужина и нечаянно заснул. В это время в комнату зашел полицай-немец и разбудил меня плеткой… Вчера один умер. Он работал на поверхности. Нужно было нагрузить 50 вагонеток угля. Из-за слабости он не мог работать. Немцы стали его бить, и в лагерь его принесли на руках, здесь он и умер… За неправильно заправленную постель направляют на 8 суток в штрафное отделение»19

Вася пишет о больных детях, которых даже не отправляют в больницу и к ним не приходит врач (видимо, медицинское обслуживание остарбайтеров не было предусмотрено): «Короста или чесотка охватила большую половину лагеря. Редко у кого ее нет. Шмавганец так ею изуродован, что непохож на человека… Они так воняют, что к ихнему углу страшно подходить. Их отгораживают от умывальника, стола и прочих вещей. Васильев сегодня весь день бредит, очень больной»20.

О болезнях, но своих, а не других детей, пишет и Лиза Вейде: «Позавчера встала я с постели, недели 2 лежала я в кровати, думала, что больше не встать, но бог помог, я встала… Не раз вспоминаю наши ленинградские больницы»21.

Детям, как и взрослым, вместо имен давали номер: «… Во что только может человек превратиться и мне самому кажется, что я не тот Баранов Василий Максимович, которым был много времени назад, а я только теперь «русская свинья» за номером 25795. На груди у меня OST, на фуражке рабочий номер, а собственный номер в кармане, хотя заставляют носить на шее. Весь изнумерован. Что такое OSTговорят, это «осел советской территории», а свежее будет «остерегайтесь советской твари». Мы еще им докажем, кто мы…»22

К детям относились как к бесправным рабам, жизнь которых ничего не стоит.

Насколько ужасным было отношение к детям-остарбайтерам в Германии, можно понять и из следующей главы.

Глава 2. Условия жизни детей-остарбайтеров

Жилища

В дневнике Васи Баранова рассказывалось о тяжелых условиях жизни. Сначала остарбайтеры жили в доме: «…И возле одного угольного 2-х этажного дома выгрузились. Было уже часов 11 вечера, когда нас разместили на 2 этаже дав каждому койку, матрац, одеяло, спать ужасно хотелось. Наконец, нас проверили всех 91 человек и один солидный мужчина по национальности украинец со Львова нам объявил спать. До этого тщательно проверяли, чтобы каждый побыл под краном и, раздевшись до белья, все были грязные, оборванные, разутые, словно стадо овец, вырвавшееся из-под волчьей пасти. 2-м из нас попало по мордам, и я уснул, сжав зубы до боли»23, потом всех перевезли в лагерь: «…Всех нас 76 человек ввели в длинный коридор барака по обе стороны которого расположение комнат… При распределении мест мы, стародубцы, держались вместе. 12 мест не хватило, поэтому пришлось спать по двое на койке… Вши очень распространились, часто их просто вытаскиваешь сразу по несколько штук, особенно из-под ремня»24.

Из дневника Лизы Вейде узнаем, что ее и других детей несколько раз перевозили из одного места в другое: «… еще не работаем, староста дает нам другую квартиру, потому что эта развалиться скоро.. Нас везут в лагерь… Солома, но она чисто подобрана, совсем новые одеяла – каждому по два. И мы, уставшие после долгого путешествия, ложимся на солому… Повезли нас опять в другой лагерь – Зеегрунд. Когда мы туда прибыли, я думала, хоть конец нашему мучению, но это была неправда, опять приходится на соломе сидеть, холодно, маленькая печка, дышим, что даже глазам больно… Идет вторая неделя, как мы находимся под крышей этого большого замка, когда лежишь на полу как свинья. Точно как в лагере год назад. Но разница одна, что мы не кормим вшей и можно сварить чаю»25.

В дневнике Бори Андреева также рассказывается о тяжелой жизни в лагере: «…Привезли в город Форбах. Затем нас привели в загороженный в два ряда колючей проволокой лагерь… Коек здесь на всех не хватает. Спим на полу. Полно у всех вшей. В деревянных койках полно клопов, спать невозможно… Перевели из Кетришхофа в Петерсберг… Спим в одном здании на полу. Заедают вши»26.

По записям в дневниках детей мы можем сделать вывод, что чаще всего их размещали в лагерях недалеко от места работы.

Изучая материалы по этой теме, мы узнали, что в 1943 году, после поражения гитлеровцев под Сталинградом, вышло специальное указание: все восточные рабочие должны были теперь жить в лагерях. Рейхсмаршал Геринг издал распоряжение о том, что использование и обращение с советскими рабочими на практике не должно отличаться от обращения с военнопленными27.

А в лагерях условия были такие, что было везением, если была кровать, и можно было попить чаю.

Питание

Кормили детей так, чтобы они не умерли с голоду и могли работать (именно для выполнения самой тяжелой и грязной работы их и привезли в Германию): «…Драки за гнилую капусту и гнилой с червями салат…В обед стали лезть за добавком. Полька со всего размаха бахнула одного белоруса по голове половником. Тот облитый кровью повис на лезущих. Немцы и поляки видя такую картину злобно смеялись называя нас свиньями… Ходили настоящие голодные… Паек с каждым днем хужает… Жрать ужасно хотелось и я пошел в помойную яму и насобирал там брюквенных очисток, а полицай заметил и хотел меня поймать, потому что не разрешают лазать в помойной яме… Сегодня вместо супа дали пареной картошки с устрицами. Устрицы были сильно соленые, поэтому кое-кто не доедал… Но усталость, слабость, по-прежнему, даже в животе ничего здорового нет, пить ужасно хочется, в голове туман и сон»28

Подробные записи о питании сделал в своем дневнике Боря Андреев: «Украинцы рассказали нам, что кормят плохо: утром чай, хлеба 300 г, масла 15 г, колбасы 15 г. В обед — баланда, вечером — баланда и 75 г хлеба. Вечером дали баланды и 75 г хлеба… С сегодняшнего дня порция хлеба увеличена. Утром 500 г хлеба, 30 г масла, 30 г колбасы. В обед — баланда и вечером 100 г хлеба и баланда…Сегодня в обед все отказались есть баланду. Комендант лагеря через переводчика спросил, почему мы не едим. Мы сказали, что такую баланду не дают даже свиньям, а вы людям даете. Комендант сказал, что через дня 2-3 привезут картошку… Сегодня дали обед из трех блюд: вареная брюква, вареная трава какая-то и жидкая подлива – все отдельно. Никто не ел. Тогда полицейские стали ходить по рядам столов и плеткой заставлять есть эти «блюда»… Баланду продолжают варить из одной сушенной капусты»29.

Одежда

В дневнике Васи Баранова было сказано, что одежду не выдавали, ходили обычно в том, в чем приехали. И бывало, что привезенную из дома одежду обменивали на еду: «… Продал свою домашнюю фуфайку, с которой жалко расставаться, она у меня отвечала за все и выручала в холоде и постели. Но лучше и мне холод пережить чем голод» 30.

Из дневника Бори Андреева тоже узнаем, что проблемы с одеждой дети решали сами. Ее можно было получить путем обмена или послать письмо домой с просьбой, чтобы прислали: «Сегодня всем выдали печатные письма, которые мы должны послать родным с запросом зимней одежды. Выдавали письма от родных. Написал письмо тете Поле… Получил вторую посылку от тети Поли. В посылке брюки, шапка, шерстяные носки, перчатки…» 31

Так как в сохранившихся дневниках детей информации об одежде мало, мы обратились к воспоминаниям людей, вернувшихся из Германии. Лидия Павловна Гаврилова, которой в начале войны было 17 лет, была вывезена в Германию в 1942 году: «После того как одежда, взятая из дома, сильно истрепалась, нам выдали синие из очень грубой ткани костюмы: брюки и куртку. На ногах мы носили деревянные колодки, которые очень сильно натирали ноги. Вместо фамилии у нас был рабочий номер. Около 1943 г. нам выдали отпечатанные на машинке листочки со списком вещей, которые бы мы хотели получить от своих близких. Перед названием вещи мы должны были поставить галочку, а внизу написать фамилию, имя, отчество и домашний адрес. В 1943 г. мне вручили мешок, в котором были широкая фуфайка, маленькое платье, розовые рейтузы и бобриковая мальчиковая шапка с длинными ушами»32.

Досуг

Мы уже показали, что к детям-остарбайтерам относились как к рабам, но свободное от работы время бывает и у рабов.

В дневнике Васи Баранова повествуется о том, что свободное время было. И в это время можно было съездить в город: «Воскресенья дни проходят очень быстро. Тогда появляются два чувства. Первое чувство радости, что выходной день, могу встретить кое-кого из русских старых ребят, а в особенности девчат. Другое чувство – это раздражение, особенно поговоришь с недалеким земляком км 300 – 500…»33. Но чаще в своем дневнике Вася пишет о попытках побега, за которые его наказывали, заковывая в кандалы.34

Дневник Лизы Вейде очень небольшой, поэтому о свободном времени нашли только несколько строк: «А после обеда было что-то так грустно, что я осталась дома. А девчата ушли гулять. Сижу одна за партой и вспоминаю то одну, то другую историю в жизни. И это все нагоняет еще больше скуки. Так мы сейчас живем: день прожит, и слава богу. Живешь без газет и радио, ничего не знаешь. Скука и мрачность окружает нас кругом. Только другой раз в выходной я сижу в саду одна и вспоминаю, что было раньше. Тяжело жить на чужбине».35

Учитывая, что рабочий день детей-остарбайтеров не был ограничен законом, свободное время если и было, то после 10 или 12часового рабочего дня, поэтому тратилось на отдых, поиск еды и одежды и на общение с такими же детьми и взрослыми, вывезенными на работу в Германию.

Заключение

Главный вывод, который мы сделали в результате нашего исследования – положение детей, увезенных во время Великой Отечественной войны на работу в Германию, было ужасающим. Детей везли, как скот, отвратительно кормили, издевались, а в Рейхе превращали в рабов, которые жили в нечеловеческих условиях и гибли тысячами.

Невозможно представить, как дети выживали в таких тяжелейших условиях, да еще вели дневники. Мы думаем, им помогала вера в то, что СССР победит в этой войне, и они вернутся на Родину: «Читали газеты, откуда узнали, что наша местность снова забрана русскими, что немцы начинают бежать от самого Сталинграда. Как приятно вдруг стало на душе. Ребята! Если бы мы сейчас попали на родину, и притом на фронт, мы бы этих варваров душами перегрызли, а не только оружием…»36. И действительно, оставшиеся в живых дети-остарбайтеры после поражения Германии были отправлены домой.

C 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия) шел международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии, который вошел в историю под названием Нюрнбергский процесс. Подсудимые были обвинены во многих преступлениях, среди которых военные преступления, включающие в себя увод гражданского населения оккупированных территорий в рабство и для других целей37 (Приложение 5). Превращение людей в рабов было признано преступлением.

Библиография

Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. 480 с.

Видеофильм «Остарбайтеры» или как немцы угоняли жителей СССР в Германию // https://www.youtube.com/watch?v=74bfVlbNoEM (Дата обращения: 22.01.2018 г.)

Видеофильм «Остарбайтеры: неизвестные страницы // https://www.youtube.com/watch?v=olG4n06FcvY (Дата обращения: 22.01.2018)

Гладкова М. Угнанное детство. Фашисты считали маленьких узников «человеческим материалом» [электронный ресурс] // Оплот.Инфо [сайт]. URL: http://www.oplot.info/comment/reply/32108 (Дата обращения: 13.01.2018)

Дети войны (народная книга памяти) [электронный ресурс] // Ogrik2.ru [сайт]. URL: http://ogrik2.ru/b/kollektiv-avtorov/deti-vojny-narodnaya-kniga-pamyati-narodnaya-kniga-pamyati/4390/deti-ostarbajtery/69 (Дата обращения: 15.02.2018)

Млечин Л.М. На работу в Германию [электронный ресурс] // ВикиЧтение [сайт]. URL: https://history.wikireading.ru/176746 (Дата обращения: 13.01.2018)

Нюрнбергский процесс — суд, определивший ход истории. [электронный ресурс] // LiveJournal [сайт]. URL: https://felbert.livejournal.com/779091.html (Дата обращения: 24.02.2018)

Ostarbeiter: Восточные рабы “Великой Германии” [электронный ресурс] // Сетевой журнал SoftMixer [сайт]. URL: http://www.softmixer.com/2012/05/ostarbeiter.html (Дата обращения: 25.01.2018)

Остарбайтеры (фото, воспоминания, видео) [электронный ресурс] // Стена [сайт]. URL: http://www.stena.ee/blog/ostarbajtery-foto-vospominaniya-video (Дата обращения: 20.01.2018)

«Приезжайте к нам в солнечную Германию!» – так выглядела нацистская пропаганда в годы Второй мировой войны [электронный ресурс] // Cameralabs.org. Сайт о культурной и общественной жизни [сайт]. URL: https://cameralabs.org/9700-priezzhajte-k-nam-v-solnechnuyu-germaniyu-tak-vyglyadela-natsistskaya-propaganda-v-gody-vtoroj-mirovoj-vojny (Дата обращения: 22.01.2018 г.)

Принудительное использование жителей оккупированных стран для работы в Германии [электронный ресурс] // Маленькие истории [сайт]. URL: https://little-histories.org/2017/04/11/ostarbeiter/ (Дата обращения: 20.01.2018)

Угон граждан СССР на работу в Германию [электронный ресурс] // Википедия [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Угон_граждан_СССР_на_работу_в_Германию. (Дата обращения: 11.01.2018)

Щербакова И. Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века [электронный ресурс] //Электронная библиотека [сайт]. URL: http://iknigi.net/avtor-irina-scherbakova/64410-puti-sledovaniya-rossiyskie-shkolniki-o-migraciyah-evakuaciyah-i-deportaciyah-hh-veka-irina-scherbakova.html (Дата обращения: 22.02.2018 г.)

Приложение 1. Нацистские агитационные плакаты в годы Второй мировой войны38

Приложение 2. Фрагмент агитационного фильма «Дорога в Германию»39

Приложение 3. Девушка, увезенная на работу в Германию. Приказ о трудовой повинности40

Приложение 4. Остарбайтеры41

Остарбайтер на рабочем месте.

Барак, в котором жили остарбайтеры

Приложение 5. Обвинительное заключение Нюрнбергского процесса42

Раздел 3

Военные преступления. Формула обвинения

Все обвиняемые совершили военные преступления между 1 сентября 1939 года и 8 мая 1945 года и в Германии во всех странах и областях, которые были оккупированы германскими вооруженными силами с 1 сентября 1939 года, а также в Австрии, Чехословакии, Италии и в открытом море.

Все обвиняемые, действуя по уговору с другими, составили и выполнили общий план или заговор с целью совершить военные преступления. Этот план повлек за собой в числе других преступных действий практику «тотальной войны», включающую методы боевых действий и военной оккупации, прямо противоречащие законам и обычаям войны, и совершение преступлений на полях сражений при столкновениях с вражескими армиями и против военнопленных, а на оккупированной территории против гражданского населения этих территорий.

Эти методы и преступления явились нарушениями международных конвенций, внутренних уголовных законов и общих принципов уголовного права, так как эти принципы вытекают из уголовного права всех цивилизованных наций.…

Увод гражданского населения оккупированных

территорий в рабство и для других целей.

В течение всего периода германской оккупации западных и восточных стран германское правительство и верховное командование проводили политику увода физически здоровых граждан из оккупированных стран в Германию и в другие оккупированные страны для работы на положении рабов на военных заводах и для других работ, связанных с военным усилением Германии.

Такой увод в рабство противоречил международным конвенциям, в частности статье 46 Гаагских Правил 1907 года, законам и обычаям войны, общим правилам уголовного права.

Существуют данные о таких уводах населения из Франции, Дании, Люксембурга, Бельгии, Голландии, СССР, стран Восточной Европы.

Из СССР оккупационные власти отправили в рабство около 4000000 человек.

1Угон граждан СССР на работу в Германию [электронный ресурс] // Википедия [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Угон_граждан_СССР_на_работу_в_Германию (Дата обращения: 11.01.2018)

2 Исторический словарь. Остарбайтеры [электронный ресурс] // Энциклопедии и словари [сайт]. URL: http://enc-dic.com/history/Ostarbajtery-30254.html (Дата обращения: 11.01.2018)

3 Млечин Л.М. На работу в Германию [электронный ресурс] // ВикиЧтение [сайт]. URL: https://history.wikireading.ru/176746 (Дата обращения: 13.01.2018)

4 Гладкова М. Угнанное детство. Фашисты считали маленьких узников «человеческим материалом» [электронный ресурс] // Оплот.Инфо [сайт]. URL: http://www.oplot.info/comment/reply/32108 (Дата обращения: 13.01.2018)

5 Дети войны (народная книга памяти) [электронный ресурс] // Ogrik2.ru [сайт]. URL: http://ogrik2.ru/b/kollektiv—avtorov/deti—vojny—narodnaya—kniga—pamyati—narodnaya—kniga—pamyati/4390/deti—ostarbajtery/69 (Дата обращения: 15.02.2018)

6Гладкова М. Угнанное детство. Фашисты считали маленьких узников «человеческим материалом» [электронный ресурс] // Оплот.Инфо [сайт]. URL: http://www.oplot.info/comment/reply/32108 (Дата обращения: 13.01.2018)

7 Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015.480 с.

8 Принудительное использование жителей оккупированных стран для работы в Германии [электронный ресурс] // Маленькие истории [сайт]. URL: https://little-histories.org/2017/04/11/ostarbeiter/ (Дата обращения: 20.01.2018)

9 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С 291 – 306

10 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 304

11 Дневник Лизы Вейде // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С.310

12 Дневник Бори Андреевна // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 317, 318

13 Гладкова М. Угнанное детство. Фашисты считали маленьких узников «человеческим материалом» [электронный ресурс] // Оплот.Инфо [сайт]. URL: http://www.oplot.info/comment/reply/32108 (Дата обращения: 13.01.2018)

14 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 294

15 Дневник Бори Андреевна // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 320

16 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 296

17 Дети войны (народная книга памяти) [электронный ресурс] // Ogrik2.ru [сайт]. URL: http://ogrik2.ru/b/kollektiv-avtorov/deti-vojny-narodnaya-kniga-pamyati-narodnaya-kniga-pamyati/4390/deti-ostarbajtery/69 (Дата обращения: 15.02.2018)

18 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С 294, 297 – 298

19 Дневник Бори Андреевна // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 318, 321

20 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 300

21 Дневник Лизы Вейде // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 312

22 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С 304

23 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 293

24 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 301 – 302

25 Дневник Лизы Вейде // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 309 – 314.

26 Дневник Бори Андреевна // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 322

27 Ostarbeiter: Восточные рабы “Великой Германии” [электронный ресурс] // Сетевой журнал SoftMixer [сайт]. URL: http://www.softmixer.com/2012/05/ostarbeiter.html (Дата обращения: 25.01.2018)

28 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 296, 299, 304, 305

29 Дневник Бори Андреевна // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 318, 320, 321

30 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 304

31 Дневник Бори Андреевна // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 320, 321

32 Щербакова И. Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века[электронный ресурс] //Электронная библиотека [сайт]. URL: http://iknigi.net/avtor—irina—scherbakova/64410-puti—sledovaniya—rossiyskie—shkolniki—o—migraciyah—evakuaciyah—i—deportaciyah—hh—veka—irina—scherbakova.html (Дата обращения: 22.02.2018 г.)

33 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С 294

34 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С 296

35 Дневник Лизы Вейде // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С.310, 312

36 Дневник Васи Баранова // Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. – Москва: «Аргументы и факты», «АиФ. Доброе сердце», 2015. С. 296

37 Нюрнбергский процесс — суд, определивший ход истории. [электронный ресурс] // LiveJournal [сайт]. URL: https://felbert.livejournal.com/779091.html (Дата обращения: 24.02.2018)

38 «Приезжайте к нам в солнечную Германию!» – так выглядела нацистская пропаганда в годы Второй мировой войны[электронный ресурс] // cameralabs.org. Сайт о культурной и общественной жизни [сайт]. URL: https://cameralabs.org/9700-priezzhajte—k—nam—v—solnechnuyu—germaniyu—tak—vyglyadela—natsistskaya—propaganda—v—gody—vtoroj—mirovoj—vojny (Дата обращения: 22.01.2018 г.)

39 Видеофильм «Остарбайтеры» или как немцы угоняли жителей СССР в Германию // https://www.youtube.com/watch?v=74bfVlbNoEM (Дата обращения: 22.01.2018 г.)

40 Остарбайтеры (фото, воспоминания, видео) [электронный ресурс] // Стена [сайт]. URL: http://www.stena.ee/blog/ostarbajtery-foto-vospominaniya-video (Дата обращения: 20.01.2018)

41 Остарбайтеры (фото, воспоминания, видео) [электронный ресурс] // Стена [сайт]. URL: http://www.stena.ee/blog/ostarbajtery-foto-vospominaniya-video (Дата обращения: 20.01.2018)

42 Нюрнбергский процесс [электронный ресурс] // Экзамен.ru [сайт]. URL: http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/social-sciences/history/referatyi/nyurnbergskij-proczess (Дата обращения: 24.02.2018)

Просмотров работы: 619

ТРУД ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

исследования. В истории Великой Отечественной войны до сих пор остается много

белых пятен. Одной из неисследованных должным образом проблем, является использование

советской властью труда детей и подростков в годы войны 1941-1945 гг. Именно

дети и подростки, которым в эти страшные годы не исполнилось 18 лет взяли на

себя тяготы тяжелой тыловой работы на производствах, в сельхоз работах.

Необходимость привлечения детей к труду на производстве была вынужденным шагом,

который с одной стороны объяснялся нуждами фронта, а с другой – отсутствием

трудовых ресурсов среди взрослого населения, в связи с участием в боевых

действиях. Тот колоссальный вклад, который внесли в дело победы самые младшие

представители военного поколения сегодня необходимо исследовать современным

историкам на новой методологической основе, так как его значение трудно

переоценить.

Историография

проблемы. В существующей обширной историографии о Великой Отечественной войне можно

выделить отдельное направление представленное историческими работами по

изучаемой проблематике. Изучение военного детства в целом и труда детей и

подростков в частности в советской историографии находилось под сильным влиянием

идеологии. Это повлияло на исследовательские приоритеты и анализ военных событий,

трактовку источниковой базы и выбор научной терминологии. Большое внимание

уделялось героизму и патриотизму детей и подростков в тылу[1].

Значительное

количество работ раскрывало и популяризировало различные формы помощи детей

фронту: сбор средств в фонд обороны, на строительство военной техники, отправку

теплых вещей для фронтовиков, помощь их семьям, тимуровское движение и другие

инициативы. Советские исследователи охарактеризовали работу школьников на

предприятиях, в колхозах и совхозах, участие в строительстве оборонительных

сооружений.

Немало внимания

уделялось описанию руководящей роли комсомола в организации патриотического

подъема советских детей[2].

История трудового подвига

детей и подростков была отражена в обобщающий трудах по истории КПСС и истории

ВЛКСМ, которые вышли также в этот период 60-80-х гг. Однако подача исторических

фактов была искажена партийной идеологией[3].

В конце 90-х годов

издательство «Наука» выпустило новый научно-популярный труд в 4-х книгах

«Великая Отечественная война. 1941-1945: Военно-исторические очерки»[4]. В этом

многотомнике по истории войны были раскрыты фактические масштабы использования

детского и подросткового труда в военное время. В 1990-е годы историография

Великой Отечественной войны пополнилась новыми, незаангажированными работами,

научными статьями и диссертациями. В них авторы раскрывали ранее неосвещенные

факты трудовых подвигов детей и подростков в целом и в частности по регионам РФ[5].

В 2004 г.

Институтом российской истории РАН издан фундаментальный коллективный научный

труд «Война и общество, 1941-1945 гг.» в 2-х книгах под редакцией академика

Г.Н. Севостьянова[6].

На основе современной историографии авторским коллективом был сделан акцент на

изучении жизни различных социальных групп советского общества в годы войны и их

героический подвиг.

Новые работы

исследователей, рассматривают ранее неизвестные факты судеб юных участников

войны под новым углом новой исторической парадигмы. Также

в последние годы появились исследования, которые раскрывают условия жизни в

период войны и психологическое состояние, труд и учебу, другие обстоятельства

жизни советских детей и подростков на оккупированной территории СССР, которым

не уделялось внимания в историографии предшествующих лет.

Объектом

исследования является трудовая помощь детей и подростков в военный период

1941-1945 гг.

Предмет

исследования – условия и правовые основы труда детей и подростков на различных

этапах Великой Отечественной войны.

Хронологические

рамки охватывают период 1941-1945 гг. Это предопределяется тем, что события,

которые исследуются в работе, полностью совпадают со временем Великой Отечественной

войны.

Географические

границы исследования охватывают территориальные границы СССР в 1941-1945 гг.

Цель работы – проанализировать

положение детей и подростков в СССР в период Великой Отечественной войны и

политику советской власти относительно них.

Для реализации

поставленной цели необходимо решить следующие исследовательские задачи:

— охарактеризовать

основные векторы политики советской власти относительно использования труда

детей и подростков в тылу;

— исследовать

использование детского и подросткового труда советской властью;

— выявить значение

детского труда в экономике военного периода.

Практическое

значение полученных результатов заключается в том, что накопленный в

исследовании фактический материал, теоретические положения, выводы и обобщения

существенно расширяют современные знания по социальным аспектам Великой

отечественной войны.

Методологическую основу

исследования составляет совокупность общенаучных и специальных принципов

исследования: объективности, историзма, всесторонности. Применение таких

принципов сориентировало автора на комплексный подход проработки поставленной

проблемы, беспристрастность оценок, использование только достоверной

информации, раскрытие исторических закономерностей, установление

причинно-следственных связей. Обозначенные выше методологические принципы

определили и адекватный им методический инструментарий исследования, основой

которого стала теория познания. Автором использованы общенаучные методы

исследования: анализ, синтез, группировки, типизация. Ведущее место принадлежит

специальным методам: проблемно-хронологическому, сравнительно-историческому, а

также историко-биографическому.

Источниковая база.

В курсовой работе использован широкий спектр документов и материалов 1941-1945

гг., в частности: Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским

организациям прифронтовых областей «О мобилизации всех сил и средств на разгром

фашистских захватчиков» от 29 июня 1941 года; Указы Президиума Верховного

Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» от

26 июня 1941 г., Постановление ВЦСПС «О расширении индивидуального огородничества

среди рабочих и служащих в 1942 году» от 5 января 1942 г.

Большую научную

ценность для изучения труда детей и подростков военного времени имеют многочисленные

сборники документов[7].

Использованная в курсовой

работе источниковедческая база позволила полнее отразить трудовую деятельность детей

и подростков, средства и методы реализации государством трудовой политики в отношении

несовершеннолетних трудящихся в период Великой Отечественной войны 1941-1945

гг.

Практическая

значимость. Практическая значимость исследования состоит в том, что изложенные

в нем аналитические материалы, научные выводы и обобщения могут быть

использованы при подготовке учебных курсов по новейшей истории России для

средних общеобразовательных школ.

Структура работы:

работа состоит из введения, двух разделов, заключения и списка использованных

источников.

1 Дети и подростки в условиях военного

времени

1.1 Проблема обеспечения военной экономики

СССР трудовыми ресурсами

С начала войны в

Красную армию были привлечены значительные производственные силы в результате

чего ее численность выросла в ходе войны с 5млн. до 11,3млн. человек. Однако

это негативно отразилось на военном производстве, так как рабочих рук в тылу

практически не осталось. Фронт требовал все больше военной техники, которая

применялась в боевых операциях и потому возникла необходимость в привлечении

непризванного населения на работы для фронта. Укрепление оборонной мощи армии и

строительства оборонительных сооружений требовало привлечения просто огромного

числа рабочих. Эта задача в условия оккупации значительных территорий страны

врагом казалась невыполнимой. Много советских людей осталось на временно

оккупированной врагом территории, было угнано в фашистскую Германию.

Проблема

обеспечения военной экономики СССР трудовыми ресурсами была очень острой. В

военные годы произошли реальные изменения в балансе трудовых ресурсов,

организации труда, структуре заработной платы[8].

Перед советской

властью в этот момент стояло две важнейших задачи: первая – обеспечить

общественное производство необходимыми трудовыми ресурсами, заменив резервами

рабочих, ушедших на фронт; вторая – новые кадры должны были поднять

производительность труда до небывалых высот. Эти задачи были трудноосуществимы,

так как, привлекая население, которое осталось в тылу, а это были женщины,

старики, инвалиды и дети (!) не решалась задача квалифицированных кадров, а

значит и производительности труда. Люди, которые никогда не работали в тяжелой

промышленности, женщины, дети – все они не имели должной квалификации и потому

их труд не давал высокой производительности[9].

Вся промышленность

страны эвакуировалась на восток и задача профессиональных кадров решалась за

счет того, что рабочие переезжали вместе с предприятием в тыловые районы.

Главным образом это были женщины, молодежь и подростки, а также мужчины, не

пригодные к службе в армии по состоянию здоровья, пенсионеры, инвалиды труда и

войны.

Молодежь, дети и

подростки активно участвовали в производстве для фронта. Их количество за годы

войны увеличивалась, и это значительно компенсировало недостаток рабочих рук на

заводах и фабриках. Так, на большинстве предприятий основной работающей

категорией была именно молодежь. Так, если в 1939г. удельный вес рабочих и

служащих в возрасте до 18лет составлял 6% общей численности рабочих и служащих,

занятых в промышленности, то в 1942г. он увеличился до15%. В то же время доля

рабочих и служащих в возрасте18 – 49лет уменьшилась с 85% в 1939 г. до 73% в

1942 г.[10]

Подростков от 14

до 17 лет, занятых в промышленности, строительстве и на транспорте к концу 1945

г. было10,5% от общего числа работающих. Они работали с большим желанием,

однако были физически слабыми и быстро уставали. Поэтому часто было так, что на

одном станке работали двое подростков и сменяли друг друга через каждый час –

два[11].

Власти предприняли

плановое перераспределение трудовых ресурсов из пищевой, легкой и местной

промышленности. В отрасль тяжелой индустрии были отправлены работники пищевой и

легкой промышленности. На ведущие стройки 69 тыс. человек, в военную промышленность

– 59 тыс. человек. Также рабочих, которые освободились от труда в связи с

сокращением штатов, консервацией строительства, на предприятиях оборонной

промышленности администрация трудоустраивала на крупных предприятиях. С целью

сохранения квалифицированных кадров в отраслях военной промышленности, кадровые

рабочие были освобождены от мобилизации в армию и считались мобилизованными в

оборонную промышленность. На весь период войны они не могли покидать свой

боевой пост на трудовом фронте.

Советская власть

использовала административные меры для того, чтобы получить результат,

выраженный в повышенной производительности труда. Для использования всего

потенциала имеющихся трудовых ресурсов, согласно Указу Президиума Верховного

Совета СССР от 26 июня1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в

военное время», была увеличена продолжительность, рабочего дня, обменены

плановые и льготные отпуска, были введены обязательные сверхурочные работы

продолжительностью от 1 до 3 часов в день. Эти меры, оперативно внедренные

администрацией предприятий, позволили уже в начале войны увеличить загрузку

производственных мощностей теми силами, которые были. Чтобы рационально

распределить трудовые ресурсы на оборонных предприятиях, 30 июня 1941 г. при

Совнаркоме СССР был создан Комитет по учету и распределению рабочей силы.

К 1942г.,

гражданское население оккупированных немецко-фашистскими захватчиками

территорий, период наибольшей оккупации по данным советской статистики,

численность населения страны составляла около 130 млн. человек против 194,1

млн. человек на 1января 1940г. Общая численность рабочих и служащих в народном

хозяйстве страны сократилась с 31,2 млн. рабочих и служащих в 1940г. до 18,4

млн. человек в 1942г., в том числе в промышленности – с 11 млн. до 7,2 млн.

человек, что составляло 59 и 65,5% уровня 1940 г.

В сельском

хозяйстве тоже существовала проблема рабочих рук. Если в 1941г. убыль мужской

части сельского населения возмещалась на 77,4%, то в1942г. – лишь на

1/3,главным образом за счет женщин, престарелых и подростков. На посевных

землях колхозов шли бои и колхозники несли огромные кадровые и сельскохозяйственные

потери. В 1943 – 1944 гг. эта убыль людских ресурсов в колхозах почти не

возмещалась. Общая численность работников на селе уменьшилась за счет

привлечения их на крупных предприятиях. Деревня работала по остаточному

принципу.

Для того, чтобы

наполнить военную экономику страны в невероятно тяжелых условиях людскими

ресурсами, советское правительство в административном порядке привлекало трудоспособных

и незанятых жителей города для работы в промышленности, жителей села, которые

остались в селах для работы в колхозах.

Это была

вынужденная мера, однако несмотря на ее жесткость, она коренным образом

отличалась от мобилизации, которая также проводилась в частности в фашистской

Германии. Там также изыскивали возможности использования труда для получения

победного результата. Фашисты удовлетворяли острую необходимость в рабочей силе

военной экономики путем использования принудительного труда насильственно

угнанных рабочих оккупированных государств и военнопленных.

Для советских

людей, которые стремились приблизить разгром врага, труд в пользу фронта стал

важнейшим общественным делом. Патриотический подъем населения, сопровождавший

трудовую мобилизацию, привлек на предприятия женщин, стариков, детей и

подростков. Они добровольно работали сверх нормы в пользу фронта чтобы своим

самоотверженным трудом приблизить победу над врагом.

С первых дней

войны для работников тыла стал популярным лозунг «Заменим наших отцов, братьев,

мужей, сыновей на производстве!». Именно патриотические настроения работников

имели большое значение для обеспечения нормальной работы заводов и фабрик.

Максимальная привлеченность трудовых ресурсов уже в 1943 г. дала не только

увеличение числа рабочих и служащих в народном хозяйстве (свыше 1 млн. человек

по сравнению с1942 г. составила около 19,4 млн. человек), но и повышение

производительности труда, ценой невиданных усилий[12].

Только в 1943 г.

на заводы и фабрики, восстановительные работы поступило 1 320 тыс. человек.

Данные статистики Комитета по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР с

1942 по июль1945 г. свидетельствуют об привлечении 12 млн. человек, на крупные

предприятия оборонной промышленности и стройки восстановительных работ, на

транспорт. В эту цифру входят привлеченные на постоянную работу в

промышленность, строительство и на транспорт – свыше 3млн. человек, в систему

трудовых резервов более 2,1 млн., а также на сезонные и временные работы более

6,7 млн. человек[13].

После освобождения

от врага советской территории Советское государство направляло в освобожденные

районы необходимые людские ресурсы. Резервами обеспечения восстанавливаемых

предприятий кадрами рабочих были мобилизация населения, не занятого в

общественном производстве, оргнабор, общественный призыв, особенно

комсомольцев, а также развертывание патриотического движения среди женщин.

1.2 От парты к станку – политика советской

власти относительно использования труда детей и подростков в тылу

С началом Второй

мировой войны в жизни обычных советских подростков произошли изменения.

Подростки с 14 лет привлекались в реформированную систему подготовки

квалифицированных рабочих кадров в принудительном порядке. Законодательными

актами советского государства уже в 1940 г. все ученики трудовых резервов

мобилизовались, а после окончания школы и ФЗУ обязаны были отработать 4 года на

закрепленном предприятии. За нарушение правил, установленных законом,

несовершеннолетние привлекались к уголовной ответственности сроком до одного

года с направлением в трудовые колонии[14].

Подростки, которые оставались в школе, активно привлекались к

оборонно-физкультурной работе. Так, уже в течение 1940-1941 уч. года только в

Сталинской области уже действовали кружки и секции по различным видам спорта и

военной подготовке, которые охватывали 134 518 школьников. Это, с одной

стороны, способствовало милитаризации молодежи, а, с другой, – еще до начала

войны готовило их к возможным экстремальным условиям15.

Великая

Отечественная война коснулась всех сфер жизни молодого поколения (личное,

учебная, общественное и т.п.). Юные жители переживали психологическую травму,

они оставались без надлежащего родительского присмотра, ухудшились условия

жизни, на них возлагались несвойственные для них обязанности, поэтому дети не

по возрасту взрослели. Еще более возросло внимание государства к военной и

физкультурной подготовки детей и подростков. В соответствии с постановлением

СНК СССР от 2 июля 1941 г. учащиеся с 8-летнего возраста на специальных

занятиях получали навыки пользования средствами противовоздушной обороны.

Увеличилось количество оборонных кружков общества содействия обороне

химическому строительству СССР (ОСОАВИАХИМ). Так, ученики школ в 1941-1942 гг.

массово сдавали нормы на оборонные значки: «Готов к санитарной обороне»,

«Ворошиловский стрелок» и «Юный Ворошиловский стрелок», «Противовоздушной и

противохимической обороны»[15].

2 октября 1940

года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных

Трудовых Резервах СССР»17. Государственные трудовые резервы СССР, система

организованной подготовки новых рабочих из городской и сельской молодежи,

призвана была создавать необходимые трудовые резервы для отраслей народного

хозяйства. Одна из основных целей советской власти на том этапе — планомерная

массовая подготовка квалифицированных рабочих и организация их распределения.

С целью подготовки

квалифицированных рабочих крупных промышленных предприятий в 1940 были созданы

три типа учебных заведений. Это ремесленные училища с 2-летним сроком учения

для подготовки квалифицированных рабочих металлистов, металлургов, химиков,

горняков, нефтяников, рабочих для морского транспорта, предприятий связи и

железной дороги; училища с 2-летним сроком обучения для подготовки помощников

машинистов, слесарей по ремонту паровозов и вагонов, котельщиков, бригадиров по

ремонту дороги и др. сложных рабочих профессий железнодорожного транспорта;

школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) с 6-месячным сроком учения для

подготовки рабочих массовых профессий, в первую очередь для угольной,

горнорудной, металлургической, нефтяной промышленности и строительного дела[16].

Государство взяло

на себя полное материальное обеспечение всех учащихся. Уже в мае 1941 учебные

заведения выпустили 250 тыс. молодых рабочих для промышленности, строительства,

железнодорожного транспорта. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945,

фронт требовал пополнения, и кадровые рабочие отправлялись туда прямо от

станка.

Осенью 1941 года в

ходе подготовки к Октябрю, появились первые комсомольско-молодежные фронтовые

бригады. Согласно специальному решению правительства с начала 1943 года при

некоторых школах и в детских домах стали открываться учебно-производственные

мастерские, где школьники выполняли особые заказы для фронта.

«Гулливеровскими» были нормы выработки на полях, где трудились дети: тысячи

гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тонны намолоченного зерна.

С 4-х часов утра

до 10 часов вечера продолжался рабочий день на севе, а во время уборки урожая

не редкостью была ночная молотьба. Самые младшие школьники выходили на поля

собирать колоски. Успехи советской военной экономии были достигнуты ценой

мобилизации максимума людских и материальных ресурсов страны. В конце июня 1941

года были введены обязательные сверхурочные работы продолжительностью до трёх

часов, отменялись отпуска. В декабре 1941г. на военных предприятиях все

работающие были объявлены мобилизованными, самовольный уход с предприятия приравнен

к дезертирству в армии[17].

Из-за постоянного

дефицита рабочих рук на производстве, в строительстве, в совхозах и колхозах

Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О мобилизации на период военного

времени трудоспособного населения». С мая 1942 г. стали принимать на

производственное обучение подростков 14 лет, установив для них шестичасовой

рабочий день. Большое внимание уделялось обучению кадров без отрыва от

производства. Подростки в возрасте 14 — 17 лет нередко сутками не покидали

свои рабочие места. К концу войны в промышленности, строительстве и на

транспорте они составляли 10,5 % от общего числа работающих. А в колхозах этот

процент был ещё больше20.

Перестройка

советской экономики на военный лад была завершена в течение одного года. Её

главной целью стало достижение решающего военно-технического превосходства над

противником.

1.3

Организация учебы работающих детей и подростков, повышение их квалификации

Одной из самых

крупных экономических проблем которую советская власть пыталась решить в

военное время, как обозначено выше, было повышение производительности труда. В

промышленность пришли новые необученные кадры, что называется из-за парты. На

первых порах удерживание производительности труда на стабильно низком уровне и

прирост продукции происходил за счет массового применения сверхурочных работ,

отмены отпусков и большого количества неквалифицированных кадров, состоящих из

несовершеннолетних, детей и женщин. Далее понадобились радикальные меры, для

того, чтобы не удерживать производительность труда на низком, но стабильном

уровне, а обеспечить ее рост быстрыми темпами. Производство новых изделий и

механизация производства требовала обученных кадров. Устаревшее оборудование,

ручной труд, а также низкая квалификация рабочих привели к снижению

производительности труда. Стоит учесть, что довоенное производство имело

технику устаревшего образца, так как предприятия машиностроения, выпускавшие

новые высокопроизводительные станки, были переключены на производство военной

продукции. Практически отсутствовала автоматизация и комплексная механизация.

Модернизация требовала финансовых вложений, и администрация заводов поднимала

производство за счет увеличения удельного веса ручного труда. Заметим, что

уровень производительности труда каждый год в течении войны рос и составил по

сравнению с 1940 г. – 180%, в 1943 г. – 139, в 1944 г. – 142%. Фактором роста

был самоотверженный труд рабочих и инженеров. на фабриках, заводах, шахтах. В

целом по промышленности рост производительности труда в 1942 г. составил[18].

В первый период

войны увеличивался выпуск промышленной продукции за счет увеличения рабочего

времени, ввода в действие новых возможностей. В 1943-1945гг. – главным образом,

за счет роста производительности труда, а также восстановления предприятий на

освобожденной от врага территории.

Самые высокие

темпы роста производительности труда были достигнуты в военной промышленности.

Если за два года (с мая 1942 по май 1944 г.) в промышленности в целом

производительность труда возросла на 40%, то в танковой – на 43, в авиационной

– на 47, в промышленности боеприпасов – на 54%[19].

Модернизация

предприятий вовремя войны все-таки осуществлялась. Были внедрены поточные линии

и конвейерные системы производства в сборочных, механообрабатывающих и

заготовительных цехах; преимущественным материально-техническим снабжением

военного производства, в том числе новыми типами высокопроизводительных

станков; созданием нормальных заделов и модернизацией части оборудования.

С уходом опытных

рабочих в действующую армию основную часть рабочих кадров составляли работники

с низшими разрядами и небольшим производственным стажем. Поэтому в годы войны

Коммунистическая партия и Советское правительство проявляли большую заботу о

подготовке и переподготовке кадров.

Обучение вновь

пришедших на производство рабочих, было одной из центральных проблем в годы

войны. Индивидуально-бригадное обучение в подготовке новых кадров – это было

обучение без отрыва от производства. Такая форма обучения способствовала тому,

что юные рабочие предприятий, строек и транспорта осваивали новые профессии и

повышали свою квалификацию непосредственно на производстве. Главное и

несомненное преимущество профессионально-технической учебы заключалось в том,

что эта форма в значительной мере способствовала повышению эффективности

использования трудовых ресурсов.

В условиях войны

подготовка рабочих кадров для промышленности проходила в два периода. Первый,

связанный с массовым притоком новых рабочих, характеризовался сплошным

обучением новичков самым необходимым и элементарным приемам работы. Это было

то, без чего предприятия не могли нормально функционировать. Второй период

наступил, когда эти новые кадры военного времени в известной мере

стабилизировались и приобрели некоторые производственные навыки. Новички, как

правило, ставились на самостоятельную работу только после того, как они

овладевали необходимым минимумом знаний. Тогда на первый план выдвинулась

задача повышения квалификации новых кадров.

На первом этапе

главной формой подготовки новых кадров рабочих-операционников было

индивидуальное или бригадное обучение непосредственно на рабочих местах. Именно

широчайшее применение этой формы производственной учебы дало возможность в

короткий срок обучить миллионы новых рабочих, влившихся в социалистическую

промышленность. Во втором периоде заметную роль стали играть обучение в

специальных учебных цехах и другие формы профессионально-технической учебы.

Такая наиболее

массовая форма подготовки новых кадров рабочих, как обучение на рабочих местах,

потребовала огромного количества «учителей». Эта проблема решалась путем

широкого привлечения к обучению молодежи основной массы кадровых,

квалифицированных рабочих, обладавших практическим и жизненным опытом. Именно

они оказали неоценимую помощь в массовой подготовке молодежи. Кадровые рабочие,

занимавшиеся обучением, как правило, получали определенное вознаграждение,

размеры которого устанавливались в зависимости от сроков и качества обучения[20].

В порядке

индивидуального ученичества под руководством опытных мастеров своего дела

молодые рабочие в течение нескольких месяцев осваивали сложные производственные

операции, причем обучение сочеталось с выполнением производственных заданий.

После того как ученики овладевали специальностью, они проходили испытания, по

результатам которых квалификационная комиссия присваивала им разряды.

Наряду с

индивидуальным ученичеством повсеместно получил распространение бригадный

способ обучения. Особенно большое положительное значение имело создание

комсомольско-молодежных бригад, которые обычно составлялись из двух-трех

квалифицированных рабочих и нескольких новичков. В бригадах новички не только получали

квалификацию, но и, как все члены бригады, овладевали одной-двумя

дополнительными специальностями, что позволяло бригадам выполнять и

перевыполнять производственную программу с меньшим числом рабочих[21].

Важнейшей формой

повышения квалификации были целевые краткосрочные курсы для практического

изучения какой-нибудь одной конкретной темы. Программа целевых курсов была

рассчитана на несколько занятий, обычно в пределах 10 – 15 часов.

Темпы обучения

новых кадров и повышения квалификации в годы войны значительно превысили

довоенный уровень. Если в 1940 г. было обучено 1 950 тыс. рабочих и служащих,

то в 1941 – 1945 гг. ежегодно обучалось новым профессиям в среднем 2 672 тыс.

человек, т.е. на 37% больше. В 1940 г. повысили квалификацию 1 655 тыс. рабочих

и служащих, а за военный период ежегодно – в среднем 2 556 тыс. человек, или на

55% больше. Благодаря широкому развитию индивидуально-бригадного ученичества,

организации курсов и стахановских школ в 1941 г. овладели специальностью и