МСНВ

— специфические трудности осознания

стимула, наблюдающиеся при оценке

анализаторных функций методом предъявления

двойных стимулов, т.е. при одновременном

предъявлении двух зрительных, двух

слуховых или двух тактильных стимулов).

Можно выделить: 1)Зрительное невнимание

(симптом игнорирования зрительных

стимулов часто отражает легкую или

начальную стадию поражения зрительных

анализаторных . 2)Слуховое невнимание

(при проведении методики дихотического

прослушивания, наблюдается «эффект

правого уха» — асимметрия слухового

внимания проявляется в более высокой

продуктивности воспроизведения слов,

предъявленных на правое ухо; «фактор

края» – лучшее воспроизведение первых

и последних элементов ряда; у больных

степень асимметрии резко возрастает).

3)Тактильное невнимание (симптом поражения

правого полушария головного мозга,

преимущественно правой теменной доли

– когда больной при двойной стимуляции

как бы «не замечает» прикосновения к

одной руке, чаще левой). 4)Двигательное

невнимание (характерно для больных с

поражением передних отделов больших

полушарий, чаще правого – премоторных,

префронтальных областей коры, а также

глубинных структур мозга, включая

базальные ядра; при таком нарушении у

больного наблюдается игнорирование

собственных двигательных ошибок).

Непроизвольное

внимание связано преимущественно с

работой нижних отделов ствола и среднего

мозга, в то время как произвольные формы

внимания, несомненно, являются корковой

функцией. Внимание связано прежде всего

с корой лобных долей мозга. Способность

к избирательному повышению функционального

состояния в разных областях мозга,

являющаяся физиологической основой

интеллектуального внимания, отсутствует

(или грубо нарушена) у больных с поражением

лобных отделов мозга и сохранна в целом

у больных с другой локализацией очага

поражения.

39) Психологическая структура мышления.

Мышле́ние

— совокупность умственных процессов,

лежащих в основе познания;

к мышлению именно относят активную

сторону познания: внимание,

восприятие,

процесс ассоциаций, образование понятий

и суждений. В более тесном логическом

смысле мышление заключает в себе лишь

образование суждений и умозаключений

путем анализа и синтеза понятий. Мышле́ние

— опосредованное и обобщённое отражение

действительности, вид умственной

деятельности, заключающейся в познании

сущности вещей и явлений, закономерных

связей и отношений между ними.

В

патопсихологии

и нейропсихологии

мышление относят к одной из ВПФ.

Оно рассматривается как деятельность

имеющая мотив,

цель, систему действий и операций,

результат и контроль.

Этапы:1й

следует за возникновением задачи,

сводится к задержке импульсивно

возникающих реакций, ориентировке в

условиях задачи, анализу входящих в нее

компонентов, выделению ее наиболее

существенных частей и соотнесению их

друг с другом. Всё это — обязательный

начальный этап всякого реального

процесса мышления, без которого никакой

интеллектуальный акт не может быть

реализован. 2й этап: выбор одного из

альтернативных путей решения и

формирование общего пути (схемы) решения

задачи, который делает некоторые ходы

более вероятными и оттесняет все

неадекватные альтернативы. Фаза выработки

общей стратегии мышления. 3й этап

нахождения нужных операций — тактика,

подбор соответствующих средств и

обращение к тем операциям, которые могут

быть адекватными выполнению общей схемы

решения задачи (это чаще всего использование

готовых кодов (языковых, логических,

числовых), сложившихся в процессе

общественной истории и пригодных для

того, чтобы реализовать идейную схему

или гипотезу. Использование описанных

кодов приводит субъекта к следующему

— 4й этап мыслительного акта — собственно

решение задачи или нахождение ответа

на поставленный задачей вопрос.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

1. Нарушения произвольного и непроизвольного внимания.

Психофизиологические исследования модально-неспецифических нарушений произвольного и непроизвольного внимания у больных с поражением разных уровней неспецифических структур (методом оценки изменений спектра ЭЭГ и др.) показали, что непроизвольное внимание связано преимущественно с работой нижних отделов ствола и среднего мозга, в то время как произвольные формы внимания, несомненно, являются корковой функцией.

У больных с поражением нижних отделов ствола и феноменологией нарушений преимущественно непроизвольных форм внимания введение сигнального значения стимулов с помощью инструкции ведет к усилению и неугасимости ориентировочных реакций, как это наблюдается и в норме, что указывает на сохранность у них механизмов произвольного (сенсорного) внимания.

При поражении лобных (преимущественно медиальных) отделов мозга введение сигнального значения раздражителя не отражается на динамике процессов активации, что коррелирует у них с грубыми нарушениями произвольного внимания.

Результаты психофизиологического изучения интеллектуального внимания, так же как и данные клинического нейропсихологического исследования, свидетельствуют о его связи прежде всего с корой лобных долей мозга.

С помощью метода оценки локальной пространственной синхронизации (индекса ПС) биопотенциалов в различных областях мозга было показано, что у здоровых испытуемых произвольное интеллектуальное внимание, сопровождающее длительное выполнение различных заданий (например, серийного счета), ведет к совершенно отчетливой активации передних отделов мозга, что выражается в повышении индекса ПС в этих областях. При оценке корреляционных связей, объединяющих разные корковые структуры (по методу M. H. Ливанова), при выполнении счетных операций выявляются специфически активные поля и в передних, и в задних отделах полушарий.

При выполнении вербальных тестов (например, во время придумывания слов по определенному правилу), когда требуется производить звуковой анализ слов, у здоровых испытуемых отчетливо повышается уровень активации речевых зон (средних отделов левого полушария). Одновременно наблюдается повышение индекса ПС и в передних отделах мозга. В целом любые интеллектуальные задания всегда приводят к значимому повышению активности передних отделов мозга, что указывает на важную роль лобных отделов коры в реализации интеллектуальной деятельности. Эта способность к избирательному повышению функционального состояния в разных областях мозга, являющаяся физиологической основой интеллектуального внимания, отсутствует (или грубо нарушена) у больных с поражением лобных отделов мозга и сохранна в целом у больных с другой локализацией очага поражения.

Психофизиологическое исследование модально-специфических нарушений зрительного внимания методом вызванных потенциалов у больных с различными поражениями мозга показало, что их основой являются изменения локальных неспецифических активационных процессов в корковых зонах зрительного анализатора. При поражении коркового уровня того или иного анализатора отсутствует феномен локального изменения активационных процессов в соответствующих зонах коры во время восприятия стимула, что связано с патологией таламокортикальных связей в пределах данной анализаторной системы. Таким образом, психофизиологический анализ нарушений внимания у больных с локальными поражениями мозга указывает на различные физиологические механизмы произвольных и непроизвольных форм внимания и на участие в них разных структур головного мозга.

Рекомендуемые материалы

Литература:

Бесплатная лекция: «Условия неопределенности и риска при разработке решений» также доступна.

1. II Международная конференция памяти А. Р. Лурия: Сборник докладов «А. Р. Лурия и психология XXI в.» / Под ред. Т. В. Ахутиной, Ж. М. Глозман. — М., 2003.

2. Актуальные вопросы функциональной межполушарной асимметрии. – 2 Всероссийская конференция. М., 2003.

3. Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии — СПб.: Питер, 2006. — 320 с.

4. Функциональная межполушарная асимметрия. Хрестоматия / Под ред. Н.Н. Боголепова, В.Ф. Фокина. – Глава 1. – М., 2004г.

5. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – СПб.: Питер, 2006. – 496с.

6. Хрестоматия по нейропсихологии / Отв. ред. Е. Д. Хомская. — М.: «Институт Общегуманитарных Исследований», 2004.

Психофизиологические исследования модально-неспецифических нарушений произвольного и непроизвольного внимания у больных с поражением разных уровней неспецифических структур (методом оценки изменений спектра ЭЭГ и др.) показали, что непроизвольное внимание связано преимущественно с работой нижних отделов ствола и среднего мозга, в то время как произвольные формы внимания, несомненно, являются корковой функцией.

У больных с поражением нижних отделов ствола и феноменологией нарушений преимущественно непроизвольных форм внимания введение сигнального значения стимулов с помощью инструкции ведет к усилению и неугасимости ориентировочных реакций, как это наблюдается и в норме, что указывает на сохранность у них механизмов произвольного (сенсорного) внимания.

При поражении лобных (преимущественно медиальных) отделов мозга введение сигнального значения раздражителя не отражается на динамике процессов активации, что коррелирует у них с грубыми нарушениями произвольного внимания.

Результаты психофизиологического изучения интеллектуального внимания, так же как и данные клинического нейропсихологического исследования, свидетельствуют о его связи прежде всего с корой лобных долей мозга.

С помощью метода оценки локальной пространственной синхронизации (индекса ПС) биопотенциалов в различных областях мозга было показано, что у здоровых испытуемых произвольное интеллектуальное внимание, сопровождающее длительное выполнение различных заданий (например, серийного счета), ведет к совершенно отчетливой активации передних отделов мозга, что выражается в повышении индекса ПС в этих областях. При оценке корреляционных связей, объединяющих разные корковые структуры (по методу M. H. Ливанова), при выполнении счетных операций выявляются специфически активные поля и в передних, и в задних отделах полушарий.

При выполнении вербальных тестов (например, во время придумывания слов по определенному правилу), когда требуется производить звуковой анализ слов, у здоровых испытуемых отчетливо повышается уровень активации речевых зон (средних отделов левого полушария). Одновременно наблюдается повышение индекса ПС и в передних отделах мозга. В целом любые интеллектуальные задания всегда приводят к значимому повышению активности передних отделов мозга, что указывает на важную роль лобных отделов коры в реализации интеллектуальной деятельности. Эта способность к избирательному повышению функционального состояния в разных областях мозга, являющаяся физиологической основой интеллектуального внимания, отсутствует (или грубо нарушена) у больных с поражением лобных отделов мозга и сохранна в целом у больных с другой локализацией очага поражения.

Психофизиологическое исследование модально-специфических нарушений зрительного внимания методом вызванных потенциалов у больных с различными поражениями мозга показало, что их основой являются изменения локальных неспецифических активационных процессов в корковых зонах зрительного анализатора. При поражении коркового уровня того или иного анализатора отсутствует феномен локального изменения активационных процессов в соответствующих зонах коры во время восприятия стимула, что связано с патологией таламокортикальных связей в пределах данной анализаторной системы. Таким образом, психофизиологический анализ нарушений внимания у больных с локальными поражениями мозга указывает на различные физиологические механизмы произвольных и непроизвольных форм внимания и на участие в них разных структур головного мозга.

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему

учебному проекту

Узнать стоимость

Внимание

Что такое непроизвольное внимание?

Содержание

- Определение непроизвольного внимания

- Чем характеризуется?

- Условия возникновения

- Разновидности

Каждую минуту, если человек не спит, а бодрствует, его интерес заостряется на чём-либо или на ком-либо. Так работает элементарная разновидность внимания, а именно непроизвольное внимание. Такая мыслительная деятельность присуща как очень маленьким детям, так и взрослым людям. Впрочем, таким видом внимания не обделены даже животные.

Определение непроизвольного внимания

Сначала рассмотрим вопрос – что такое внимание в целом, и как оно работает. Внимание сопровождает любые наши действия. Без такого свойства психики человечество не смогло бы выжить в сложном мире.

В психологии принято считать, что внимание – это состояние, при котором происходит концентрация сосредоточения (сознательного или бессознательного) на одной и той же информации, поступающей через органы чувств. Необходимо учесть, что при этом другая информация игнорируется.

Данная функция может иметь как свои параметры, так и свои особенности. Именно они дают яркую характеристику возможностям и способностям человеческой личности. Рассмотрим их более подробно.

- Концентрация определяет силу сосредоточения на объекте. Круг объектов для сильной увлечённости при этом сильно уменьшается, и происходит углубленное изучение рассматриваемого объекта.

- Объём может включать такое количество объектов, которые индивид способен одновременно воспринять. Он зависит от индивидуальных возможностей человека, а именно от профессиональных навыков, от объёма кратковременной памяти, от жизненного опыта и т. д.

- Распределение даёт человеку возможность сосредотачивать своё внимание сразу на нескольких объектах. Распределительная возможность связана преимущественно с работой или учебной деятельностью. При осуществлении распределения интереса в отделе оптимальной возбудимости коры головного мозга торможение происходит частичным образом, благодаря чему данные участки способны контролировать одновременное выполнение сразу нескольких функций. Например, человек может осуществлять такие действия: пить кофе, читать и записывать информацию. Чем сильнее развита распределительная функция у человека, тем проще ему выполнять различные виды деятельности одновременно.

- Устойчивость контролирует сосредоточение внимания в течение определённого времени на каком-либо объекте или на его отдельной части. Устойчивость внимания напрямую зависит от разнообразия выполняемых действий или впечатлений от получаемой картинки.

- Противоположное свойство устойчивости – это отвлекаемость внимания. Обычно оно выражается в колебании или ослаблении сосредоточенности, когда человек смотрит на какой-либо объект. Необходимо помнить о том, что колебания увлечённости происходят даже во время напряжённой работы. И если такие колебания имеют короткие промежутки, то они не сказываются на устойчивости интереса.

- Переключение интереса заключается в его переносе с одного объекта на другой. Если характер деятельности резко меняется и возникает постановка новых задач, то происходит переключение интереса с одного объекта на другой. При этом человек применяет волевые усилия.

Необходимо знать следующее.

- Внимание также напрямую связано с эмоциями. Кроме того, оно зависит от изменений, происходящих с организмом человека, а именно физиологических состояний (дыхательные, двигательные и сосудистые реакции). Сосредоточенность интереса обеспечивается всеми двигательными функциями человеческого тела.

- Внимание человека направлено на содержание какого-либо образа. Оно выполняет контроль за этим образным содержанием и формирует умственные действия индивида.

- Внимание в некоторых случаях может иметь ограниченные возможности. Это происходит тогда, когда информация от разных раздражителей создаёт общие помехи и наступает предел возможностей обработки для мозга. Например, когда человек смотрит интересный фильм по телевизору, а на газовой плите стоит чайник. Зачастую он выкипает, так как мозговая деятельность человека направлена на обозрение ярких картинок, происходящих на экране.

Внимание имеет определённые формы и отличается разнообразием. Оно делится на такие виды.

- Произвольное. Данная функция проявляется тогда, когда человек прикладывает некие усилия, чтобы обратить свою мыслительную деятельность на что-либо или на кого-либо. Такая направленность нужна для того, чтобы овладевать новыми знаниями или информацией. Данная функция у человека вырабатывается с годами и не даётся ему при рождении. От её формирования напрямую зависит развитие интеллекта. Основной функцией такого внимания является активное регулирование протекания психических процессов. Например, именно благодаря работе произвольного внимания человек может извлекать из памяти нужную информацию.

- Непроизвольное внимание сильно отличается от произвольного, так как обычно вызывается внешними причинами. При этом человек не прикладывает особых усилий и не ставит никаких целей для того, чтобы обратить свой взгляд на возникший образ. Непроизвольный интерес может включаться и функционировать без каких либо усилий со стороны человеческого сознания. Также оно может быстро переключаться с объекта на объект. Раздражителями для вызова непроизвольного интереса выступают различные потребности индивида, которые являются очень значительными именно для него. Также непроизвольное внимание сильно зависит от общей направленности сознательной деятельности и характера человека. Оно может возникать даже тогда, когда сознательные намерения и волевые усилия со стороны сознания человека никак не проявляются. Благодаря рассматриваемому фактору индивид может быстро сориентироваться в постоянно меняющихся условиях среды. Именно из-за включения непроизвольного внимания выделяются объекты, которые имеют на данный момент наиболее важное значение.

- Есть ещё послепроизвольное внимание, которое включает часть как произвольного, так и непроизвольного внимания.

Чем характеризуется?

Непроизвольное внимание можно назвать эмоциональным и пассивно значимым. Человек сосредотачивает своё внимание на информации или на объекте только потому, что именно в данный момент эти факторы являются для него наиболее значимыми. В момент инертности возникает зависимость от объекта, вызывающего интерес. При этом человек не прикладывает особые усилия, чтобы возбудить свою мыслительную деятельность. Если внимание вызвано всплеском эмоций, то связь между объектом внимания и интересами, потребностями либо эмоциями становится наиболее стойкой. И даже в этом случае специально направленное сосредоточение на объекте отсутствует.

Любой раздражитель, имеющий определённую силу действия, так или иначе привлекает интерес. Непроизвольное внимание возникает по причине всплеска интеллектуальных, эстетических или моральных чувств. И этот процесс не поддаётся какому-либо регулированию. Всё это происходит потому, что человек при возникновении рассматриваемого фактора испытывает либо восхищение, либо разочарование, либо боль, либо восторг и т. д. на протяжении довольно длительного времени.

Продолжительное и непроизвольное внимание к каким-либо вещам или к информации вызывается устойчивой заинтересованностью человека. И это главная причина возникновения непроизвольного внимания.

Условия возникновения

Человек не может жить без познания чего-либо нового и занимательного. Познать мир людям помогает интерес. Без данного фактора запомнить значимые детали, которые происходят вокруг любого из нас, невозможно. К тому же защитные и ориентировочные рефлексы заставляют наше сознание молниеносно реагировать на непонятные звуки или яркий свет. Порой такие проявления спасают жизнь человеку в экстремальной ситуации. Например, когда на него движется автомобиль с включёнными фарами и гудящим клаксоном. Кроме того, мгновенная реакция на вновь возникшие обстоятельства заставят любого из нас принять правильное решение при проявлениях проблем со стороны окружающего мира. Благодаря рассматриваемому вниманию мы можем выделить из общей картинки возникшую угрозу и выстроить своё поведение так, чтобы оставаться в полной безопасности.

Механизм непроизвольного внимания формировался вместе с эволюционным развитием человечества. Нашим предкам приходилось добывать еду не в супермаркетах, а в дикой природе, где они постоянно встречали хищников. Поэтому работа вышеуказанного механизма у каждого разумного человека происходит автоматически и работает независимо от сознания. Реакции такого плана могут возникать тогда, когда происходит:

- движение какого-либо объекта (любое движение может быть потенциально опасным);

- при появлении нового и необъяснимого явления (то, что неизвестно, может быть опасно);

- при очень громком или сильном воздействии (внезапный звук или яркий свет могут говорить об опасности).

Любая активность человека должна вызывать интерес. Деятельность даёт любому из нас возможность полноценно жить и созидать. Интерес как раз и выполняет роль того локомотива, что движет нашу жизнь вперёд. Рассмотрим, при каких условиях возникает непроизвольное внимание.

- Если слышится какой-либо звук. Любое повышение или понижение тона может также привлекать внимание людей.

- Пауза. При её возникновении человек начинает проявлять интерес. Например, если музыка громко играла и вдруг затихла, человек ищет причины возникновения данной проблемы, и так проявляется его непосредственный интерес.

- Яркие цвета и свет. Если происходит неожиданное включение лампы, то человек невольно проявляет любопытство к этому событию. Яркие оттенки полевых цветов могут вызвать восторг и интерес со стороны индивида.

- Любое движение, которое начинает происходить вокруг нас, также пробуждает интерес. Внезапный порыв ветра может всколыхнуть волосы или одежду. Это движение природы привлекает невольное внимание.

- Эмоциональный всплеск. При виде какого-либо яркого события, интерес человека обязательно активируется. Например, если он увидит нелицеприятное происшествие, то это событие вызовет эмоции и заострит внимание на проблеме.

- Юмор также может вызывать интерес. Мы всегда с любопытством смотрим на различные картинки, привлекающие своим ненавязчивым остроумием.

Разновидности

Непроизвольное внимание имеет разнообразие форм. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

- Невольное. Оно проявляется тогда, когда человек просто смотрит на объекты во время какого-либо отдыха. Здесь всё зависит от индивидуального восприятия, так как внимание в этом случае привлекают объекты, которые наиболее значимы для определённого индивида. Например, кто-то любит природу. Находясь в расслабленном состоянии, он обращает внимание на шелест листвы и колебания стволов деревьев.

- Вынужденное. Рассчитано на контрасты: объекты быстро или резко перемещаются, привлекают взгляд своей необычностью и новизной или имеют физиологическую значимость. Именно этот вид непроизвольного внимания основан на инстинктах человека. Например, парень видит красивую девушку, и это вызывает неподдельный интерес.

- Привычное. Основано на будничных действиях и алгоритмах. Обычно такое направление связано с профессиональной или учебной деятельностью человека. Считается наивысшей формой непроизвольного внимания, так как обладает всеми характеристиками произвольного внимания.

Примером в этом случае может служить водитель, который ведёт машину, и его внимание сосредоточено на дороге.

Глава 15. нарушения внимания при локальных поражениях мозга

Как известно из курса общей психологии, внимание нельзя рассматривать в качестве самостоятельного психического процесса, так как оно не имеет своего содержания, продукта. Внимание характеризует динамику любого психического процесса; это тот фактор, который обеспечивает селективность, избирательность протекания любой психической деятельности – как простой, так и сложной.

Проблема внимания – одна из сложных проблем психологии. В истории ее изучения были разные периоды. Сравнительно недавно проблема внимания полностью игнорировалась многими психологическими школами.

Однако вслед из этим периодом возникла чисто практическая необходимость в изучении внимания, что было связано с рядом важных сугубо практических задач, таких, как служба наблюдения за движущимися объектами, диспетчерская служба и др. Вновь появилась необходимость и в изучении проблематики, которая была хорошо известна в психологии (свойств, объема, уровней внимания и т.д.).

Интерес к проблеме внимания до сих пор продолжает оставаться весьма высоким, о чем свидетельствует большое число публикаций на эту тему. Однако до сих пор в теоретическом осмыслении проблемы внимания нет единства. Это отражается и в определении внимания как психического явления, и в трактовке различных форм и уровней внимания и т.д. Раньше внимание трактовалось как исключительно сенсорный феномен (зрительное, слуховое, тактильное внимание), т.е. как фактор, который способствует избирательному протеканию процессов приема и переработки разного рода информации (О.С.Вудвортс, 1950 и др.).

Другая трактовка внимания представлена в работах СЛ.Рубинштейна (1989 и др.), где внимание рассматривается как фактор, который и обеспечивает селективность протекания всех познавательных про-ссов. Таким образом, сфера действия внимания расширяется до познавательных процессов в целом.

А.Р.Лурия (1975а) дает еще более широкое определение внимания – как фактора, способствующего селективности протекания любых психических процессов, как познавательных, так и аффективно-волевых. Из подобного понимания внимания следует, что существует несколько форм внимания, соответственно тем процессам, в которых оно реализуется, К этим формам относятся: а) сенсорное внимание (зрительное, слуховое, тактильное и др.); б) двигательное внимание, проявляющееся в моторных процессах, в их осознании и регуляции; в) эмоциональное внимание, привлекаемое эмоционально-значимыми стимулами; следует отметить особые закономерности протекания этой формы внимания, ее тесную связь с памятью, с процессом запечатления информации (процессами импритинга); г) интеллектуальное внимание, которое проявляется в интеллектуальной деятельности (внимание к предмету обдумывания, к интеллектуальным операциям, с помощью которых реализуется сам процесс мышления).

Указанные четыре формы внимания изучены в разной степени. Сенсорное внимание – одна из наиболее подробно изученных форм; все основные закономерности внимания были получены при изучении именно этой формы. Сравнительно хорошо изучено и двигательное внимание – его роль в регуляции движений и действий, навыков, автоматизированных актов. Однако эмоциональная и особенно интеллектуальная формы внимания изучены существенно меньше. Нейро-психологическое исследование разных форм нарушений внимания может дать важные сведения для выявления как общих закономерностей, свойственных всем формам внимания, так и специфических, характерных только для той или иной формы.

Как известно, существуют два самостоятельных уровня внимания: непроизвольный и произвольный. Л.С.Выготский обозначает их как первичное и вторичное, считая, что первичное, непроизвольное внимание – то, с которым ребенок рождается; вторичное, произвольное внимание формируется по мере становления всех других психических функций и является прежде всего социально опосредованным типом внимания (Л.С.Выготский, 1960).

Известно, что произвольное внимание у взрослого человека направляется прежде всего речевыми стимулами, т.е. тесно связано с речевой системой. Это одно^из важнейших положений психологии внимания, которое входит в теорию «умственных действий», в современные представления о формировании произвольного внимания у ребенка (П.Я.Гальперин, 1959, 1976 и др.) и в представления о механизме регуляции произвольных движений и действий (Н.А.Бернштейн, 1947, 1966) Этот раздел обшей психологии внимания нейропсихология также уточняет и развивает своими исследованиями.

Таким образом, изучение нарушений внимания (его разных форм, уровней) у больных с локальными поражениями мозга не только составляет самостоятельный раздел нейропсихологии, но и открывает широкие возможности для разработки общепсихологических аспектов проблемы внимания.

Нейропсихология внимания – сравнительно молодая область нейропсихологии. Еще совсем недавно считалось, что внимание не связано специально с какими-то определенными структурами мозга и что его нарушения (в виде ослабления, снижения объема, нарушения концентрации, повышенной истощаемости, резких колебаний и т.д.) свойственны любому больному человеку независимо от локализации поражения мозга. Иными словами, считалось, что нарушения внимания не имеют локального значения и их анализ не может быть использован в топической нейропсихологической диагностике. Эта точка зрения связывала нарушения внимания (как и нарушения памяти) только с общемозговыми механизмами, с работой мозга как целого.

Однако нейропсихологические исследования последних лет доказали, что эта точка зрения несправедлива и что существуют два самостоятельных типа нарушений внимания.

Первый тип нарушений внимания можно обозначить как модально-неспецифические. Эти нарушения внимания распространяются на любые его формы и уровни. Больной не может сосредоточиться на стимулах любой модальности (зрительных, слуховых, тактильных и др.), нарушения внимания проявляются в любой психической деятельности. Подобного рода нарушения внимания характерны для больных с поражениями неспецифических срединных структур мозга разных Уровней.

Модально-неспецифические нарушения внимания при общем их сходстве, состоящем в отсутствии модальной специфичности стиму-– объектов внимания, обнаруживают определенные различия при поражении разных уровней неспецифической системы мозга.

При поражении нижних отделов неспецифических структур (уров-[ продолговатого и среднего мозга) у больных наблюдается быст-истощаемость, резкое сужение объема внимания и нарушения концентрации. Эти симптомы нарушений внимания проявляются тюбом виде деятельности (сенсомоторной, гностической, интеллектуальной).

Феноменология такой формы нарушений внимания хорошо известно из литературы, в частности из описаний травматических поражений головного мозга («Черепно-мозговая травма…», 1998 и др.).

Так, при выполнении серийных счетных операций (например, задания на серийное вычитание или на серийное сложение) больные сначала дают быстрые и правильные ответы, затем латентные периоды ответов резко увеличиваются (по типу истощения), появляются ошибки и следует отказ от выполнения задания. Иногда возможен повторный «всплеск» активности, когда больной вновь начинает совершать счетные действия правильно.

Таким образом, наблюдение показывает, что принципиально счетная деятельность таким больным доступна. Однако ее длительное (несколько минут) серийное выполнение, требующее напряжения произвольного внимания, сталкивается с большими трудностями.

Следует отметить, что у больных с поражением нижних отделов неспецифических структур мозга в большей степени страдают непроизвольные формы внимания. Таким больным легче сосредоточиться на каком-либо задании при повышенной заинтересованности в результатах его выполнения. Так, обращение к профессиональному интересу или к мотивационной основе действий улучшает результаты. Это свидетельствует о том, что у таких больных произвольный уровень регуляции внимания относительно сохранен, в то время как первичные непроизвольные формы внимания страдают существенно больше. Следовательно, важнейшей характеристикой этого уровня поражения неспецифических структур является возможность компенсации нарушений внимания посредством обращения к высшим смысловым категориям, с помощью сопровождения действий громкой речью – способа, усиливающего речевую регуляцию деятельности («Лобные доли…», 1966 и др.).

К этой категории больных прежде всего относятся больные с разными травмами мозга (так как сотрясение мозга, как правило, вызывает кровоизлияние в нижних отделах ствола), а также с опухолями в области задней черепной ямки и с поражениями мозжечка (так как обычно в этих случаях оказывается давление на стволовые структуры мозга). В целом это довольно большая группа больных, поступающих на лечение в неврологические и нейрохирургические клиники.

Следующий уровень поражения неспецифических структур – уровень диэнцефалъных отделов мозга и лимбической системы. Он, по-видимому, состоит из нескольких самостоятельных подуровней. Однако в настоящее время специфика поражения каждого из них изучена еще недостаточно подробно.

При поражении этих неспецифических структур нарушения внимания, как правило, проявляются в существенно более грубых формах. Такие больные часто вообще не могут сосредоточиться ни на какой деятельности или их внимание крайне неустойчиво. Эти трудности проявляются и при выполнении двигательных актов, и при решении арифметических задач, и при выполнении вербальных заданий.

Попытки поднять уровень активности этих больных, как правило, не дают стойкого результата. Компенсация или отсутствует, или длится очень недолго. В данном случае наблюдается другой тип нарушений внимания со сниженными возможностями компенсации вследствие ослабления механизмов произвольной регуляции деятельности. К этой группе больных относятся больные с опухолями в области таламуса, гипоталамических структур, с поражениями в области третьего желудочка, лимбической коры, гиппокампа. Эта группа клинически неоднородна: в ряде случаев у таких больных нарушения внимания сочетаются с нарушениями памяти и сознания (А.Р.Лурия, 1974а и др).

Третий уровень поражения неспецифических срединных структур мозга – это уровень медиобазальных отделов лобных и височных долей. Случаев подобных поражений довольно много и они сравнительно хорошо изучены. К данной группе относятся и больные с массивными поражениями лобных долей мозга.

Нарушения внимания у данной группы больных в известной степени противоположны тем, которые наблюдаются у больных с поражением нижних отделов ствола мозга.

У этой группы больных преимущественно страдают произвольные формы внимания в самых различных видах психической деятельности. Одновременно у них патологически усилены непроизвольные формы внимания. Это «лобные» (или «лобно-височные») больные, которые характеризуются «полевым» поведением. Они чрезвычайно реактивны на все стимулы, как будто бы замечают все, что происходит вокруг них (оборачиваются на любой звук, вступают в разговоры, которые ведут между собой соседи, и т.д.), но это бесконтрольная реактивность, отражающая растормаживание элементарных форм ориентировочной деятельности.

В клинической литературе отмечалось, что у подобных больных с помощью обращения к непроизвольному вниманию можно вызвать такие действия, которые нельзя получить, прямо адресуясь к произвольному уровню внимания (т.е. по прямой словесной инструкции). Так, например, такие больные не могут по словесной инструкции переводить взор (направо, налево и т.д.). Однако они переводят его вслед за реальным движущимся зрительным объектом. Этот симптом, получивший в клинике название «психического паралича взора», от-жает крайнюю степень нарушения произвольных форм контроля за собственными действиями и патологическое усиление пассивных непосредственных («полевых») форм регуляции.

Подобная «подчиненность» непосредственной ситуации у больных с поражением лобных долей мозга приобретает патологический характер. В целом для таких больных характерна диссоциация между резко ослабленным произвольным и патологически усиленным непроизвольным вниманием. Обращение к произвольному речевому уровню контроля не оказывает у них никакого компенсирующего влияния («Лобные доли…», 1966; «Функции лобных долей…», 1982 и др.).

Помимо нарушений внимания при поражении разных уровней неспецифической системы наблюдаются нарушения и других психических процессов, которые будут рассмотрены далее (см. разд. IV).

Второй тип нарушений внимания обозначают как модально-специфические нарушения внимания. Эти нарушения внимания проявляются только в одной сфере (т.е. по отношению к стимулам одной модальности), например, в зрительной, слуховой, тактильной или в сфере движений и описываются клиницистами как явления игнорирования тех или иных стимулов.

Модально-специфические нарушения внимания не имеют ничего общего с нарушениями гностических функций, т.е. с нарушениями восприятия. Их нельзя расценивать и как интеллектуальные дефекты или непонимание инструкции. Это специфические для данной модальности трудности осознания стимула в определенных ситуациях. При каких же ситуациях можно обнаружить этот симптом нарушения осознания стимула определенной модальности (т.е. модально-специфические нарушения внимания)?

Клинические наблюдения показывают, что феномен неосознания определенных стимулов наблюдается преимущественно при оценке анализаторных функций методом предъявления двойных стимулов, т.е. при одновременном предъявлении двух зрительных, двух слуховых или двух тактильных стимулов.

Зрительное невнимание. В зрительной сфере этот симптом был впервые обнаружен при изучении полей зрения, когда больному, который концентрировал внимание на центральной точке, одновременно предъявлялось сразу два стимула. Больному предлагалось отвечать, какой из стимулов он заметил. При стандартной процедуре изучения полей зрения с помощью периметра больному предъявляется только один стимул (слева или справа) и определяется сохранность отдельно левой и отдельно правой половины полей зрения (в градусах).

Уже в подобной ситуации было обнаружено, что помимо нарушений полей зрения у больных иногда наблюдаются иные нарушения в виде «необращения внимания» на зрительные стимулы, которые показываются в одном поле зрения – чаще в левом (игнорирование). Однако этот симптом преимущественно проявляется при одновременном предъявлении раздражителей справа и слева. Тогда больной совершенно отчетливо отдает предпочтение одной стороне; он лучше замечает, например, правые, а не левые стимулы. Важно отметить, что если стимулы предъявляются отдельно только справа или только слева, то нередко разницы в их обнаружении не бывает, что свидетельствует против гностической природы этого дефекта (А.Р.Лурия, 1962; Е.П.Кок, 1967; С.В.Бабенкова, 1971; Т.А.Доброхотова и др., 1996а).

Подобное невнимание к стимулам, предъявляющимся с одной стороны, связано с повышенной нагрузкой на зрительный анализатор, с необходимостью распределять внимание на большем объеме зрительных стимулов, что и выявляет потенциальную слабость внимания к левым или правым стимулам. Сходные нарушения зрительного внимания также можно обнаружить, когда больному предлагается рассмотреть сюжетную картинку с большим количеством действующих лиц и деталей и высказаться по поводу ее содержания. В таких случаях может четко проявляться симптом игнорирования изображения на одной стороне. Больные (правши) как бы «не замечают» того, что изображено слева на картинке (или в левом верхнем, в левом нижнем углу). Если общий смысл картинок можно понять, лишь рассмотрев левый верхний или нижний угол картинки, больные дают неверные ответы. В клинике локальных поражений головного мозга обычно встречается зрительное невнимание именно к левой стороне зрительного пространства как симптом поражения задних отделов правого полушария. Симптом игнорирования зрительных стимулов часто отражает легкую (или начальную) стадию поражения зрительных анализаторных структур и по мере дальнейшего развития заболевания может перейти в гностические расстройства или в одностороннее нарушение полей зрения (гемианопсию). Он связан со спецификой работы правого полушария в целом, с его отношением к такому явлению, как неосознание собственных дефектов, или анозогнозия.

Слуховое невнимание. Если предъявлять одновременно на два уха два разных звука или два разных слова и просить больного точно сказать, что именно он слышит, то часто оказывается, что больной слышит только те звуки (слова), которые подаются в одно ухо, и полностью игнорирует информацию, поступающую в другое ухо. Методика одновременного предъявления звуковых стимулов в оба уха (или методика дихотического прослушивания), предложенная Д.Кимурой (D.Kimura, 1961), оказалась весьма адекватной для изучения целого ряда проблем, и прежде всего для оценки латеральных особенностей слухового внимания.

Здоровые люди (правши) имеют определенную асимметрию слухового внимания к вербальным стимулам. В среднем нормальный человек (правша) слышит слова на 10–15% лучше правым ухом, чем левым (D.Kimura, 1961, 1973 и др.) (см. рис. 47). Этот феномен получил название «эффект правого уха».

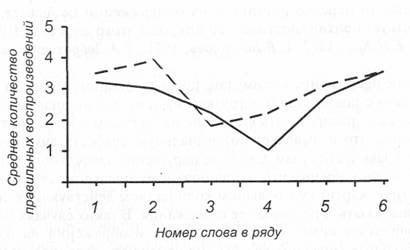

Рис. 47. Количество правильно воспроизведенных слов, предъявлявшихся по методу дихотического прослушивания на правое ухо (пунктирная линия) и на левое ухо (сплошная линия) у здорового испытуемого. Результаты пятикратного исследования. Асимметрия слухового внимания проявляется в более высокой продуктивности воспроизведения слов, предъявленных на правое ухо («эффект правого уха»). Одновременно действует и «фактор края» – лучшее воспроизведение первых и последних элементов ряда (по Н.К.Киященко и др., 1975)

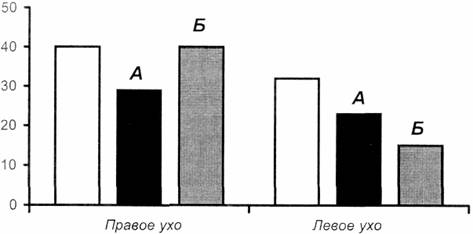

У больных с локальными поражениями мозга степень асимметрии резко возрастает (до 50–60% и больше); иногда звуки, которые подаются с одной стороны, вообще не воспринимаются, хотя те же звуки (слова), предъявленные раздельно на одно правое или на одно левое ухо, воспринимаются относительно равномерно. Этот симптом получил название симптома грубого игнорирования звуков, поступающих с одной стороны. Слуховое невнимание связано прежде всего с поражением слуховой анализаторной системы. Однако оно может наблюдаться и при более широкой локализации очагов поражения внутри полушария (см. рис. 48, А, Б).

Рис. 48. Воспроизведение слов, предъявленных одновременно на левое и правое ухо у здоровых (белые столбики) и у больных с поражением левого (А) полушария (черные столбики) и правого (Б) полушария (серые столбики). Поражение левого полушария (А) приводит к нарушению слухового внимания и на правое, и на левое ухо; поражение правого полушария (Б) отражается лишь на воспроизведении слов, поступающих на левое ухо (т.е. в «больное» полушарие) (по Э. Г. Симерницкой, 1985)

Тактильное невнимание. В тактильной сфере нарушения внимания описаны Г.Л.Тойбером, одним из крупнейших неврологов XX века. Его работы, посвященные симптоматике поражений теменных долей мозга, широко известны (H.L.Teuber, 1960, 1965 и др.). Г.Л.Тойбер предложил методику двойной тактильной стимуляции, направленную на оценку тактильного внимания. Опыт состоит в том, что экспериментатор одновременно касается одних и тех же участков кистей рук (левой и правой) с одинаковой интенсивностью. От больного требуется, чтобы он, закрыв глаза, определил, сколько было прикосновений – одно или два. Прикосновение наносится локально двумя одинаково острыми предметами (например, кончиками двух карандашей и т.п.). Прикосновения к кистям двух рук одновременно перемежаются двумя прикосновениями к одной и той же руке и одним прикосновением к одной руке для контроля. В этих условиях часто можно видеть, что больной как бы «не замечает» прикосновения к одной руке (чаще к левой), когда даются два прикосновения одновременно, что является симптомом поражения правого полушария головного мозга (преимущественно правой теменной доли). Если прикасаться раздельно только к левой или только к правой руке, то явление игнорирования стимула не обнаруживается. Этот симптом свидетельствует о существовании специальной формы внимания к тактильным стимулам и возможности ее изолированного нарушения.

Двигательное невнимание. Нарушения внимания к двигательным актам хорошо известны в клинике локальных поражений головного мозга. Они проявляются в том случае, когда больному предлагается одновременно выполнять движения двумя руками. При выполнении двуручных двигательных заданий больные обычно сначала выполняют их правильно, затем одна рука замедляет движения и как бы «отключается», а больной продолжает совершать движения только одной рукой. На вопрос: «Правильно ли Вы делаете?», он отвечает: «Правильно». При повторении задания та же рука (чаще левая) вновь отключается. Сам больной по-прежнему не осознает своих ошибок. Это игнорирование собственных двигательных ошибок отражает нарушения внимания в двигательной сфере. Симптом игнорирования исчезает, если попросить больного делать те же движения отдельно левой и правой руками.

Таким образом, симптом двигательного игнорирования носит строго односторонний характер. Отключение внимания, неосознание собственного дефекта возникает лишь при нагрузке на двигательный анализатор, при увеличении объема движений, как это происходит и в сенсорных сферах при других поражениях мозга. Нарушения двигательного внимания характерны для больных с поражением передних отделов больших полушарий (чаще правого) – премоторных, префронтальных областей коры, а также глубинных структур мозга, включая базальные ядра.

Психофизиологические исследования модально-неспецифических нарушений произвольного и непроизвольного внимания у больных с поражением разных уровней неспецифических структур (методом оценки изменений спектра ЭЭГ и др.) показали, что непроизвольное внимание связано преимущественно с работой нижних отделов ствола и среднего мозга, в то время как произвольные формы внимания несомненно являются корковой функцией.

У больных с поражением нижних отделов ствола и феноменологией нарушений преимущественно непроизвольных форм внимания введение сигнального значения стимулов с помощью инструкции ведет к усилению и неугасимости ориентировочных реакций, как это наблюдается и в норме (см. рис. 49, А, Б), что указывает на сохранность у них механизмов произвольного (сенсорного) внимания.

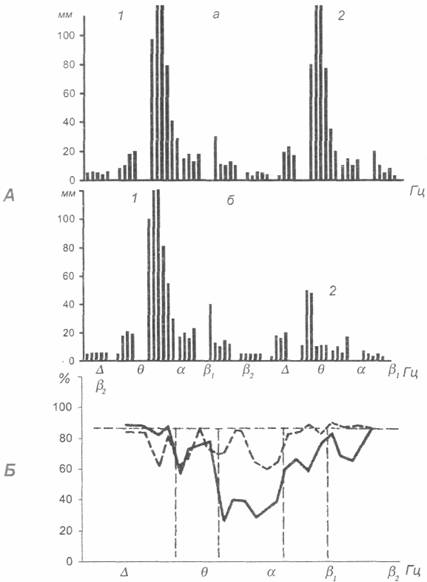

Рис. 49. Изменение амплитудных значений различных частот спектра ЭЭГ во время действия индифферентных и сигнальных звуковых раздражителей у здорового испытуемого (усреднение эффекта действия первых пяти стимулов): А – абсолютные значения различных частот спектра ЭЭГ: а – частотный спектр ЭЭГ перед индифферентными звуками (7) и во время их действия (2), б–частотный спектр ЭЭГ перед сигнальными звуками (7) и во время их действия (2); Б – те же данные, выраженные в процентах по отношению к фону, принятому за 100%. По оси абсцисс – частоты ЭЭГ, выделяемые анализатором Уолтера, по оси ординат – амплитудные значения каждой частоты (в мм) записи пера анализатора. Пунктирная линия – действие индифферентных звуков, сплошная линия – действие сигнальных звуков. Реакция депрессии максимальна в диапазоне альфа-частот. Теменно-затылочное отведение слева (по О.П.Барановской, Е.Д.Хомской, 1966)

У больных с поражением лобных (преимущественно медиальных) отделов мозга введение сигнального значения раздражителя не отражается на динамике процессов активации, что коррелирует у них с грубыми нарушениями произвольного внимания (Е.Д.Хомская, 1972; «Проблемы нейропсихологии», 1977 и др.) (см. рис. 50, /, //, III).

Результаты психофизиологического изучения интеллектуального внимания, так же как и данные клинического нейропсихологического исследования, свидетельствуют о его связи прежде всего с корой лобных долей мозга.

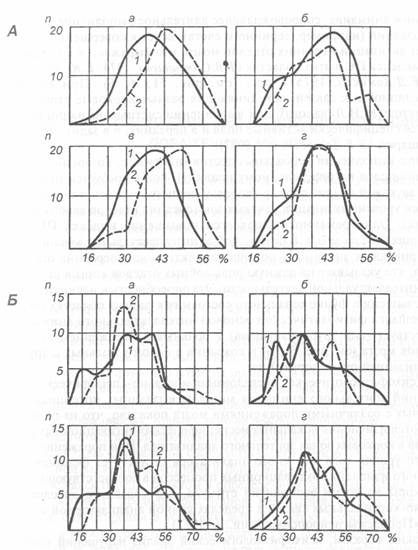

С помощью метода оценки локальной пространственной синхронизации (индекс ПС) биопотенциалов в различных областях мозга было показано, что у здоровых испытуемых произвольное интеллектуальное внимание, сопровождающее длительное выполнение различных заданий (например, серийного счета), ведет к совершенно отчетливой активации передних отделов мозга, что выражается в повышении индекса ПС в этих областях (Т.В.Слотинцева, 1974; Е.Ю.Артемьева, Е.Д.Хамская, 1975 и др.) (см. рис. 51, А, Б).

Рис. 51. Значения индекса локальной пространственной синхронизации (ПС): А – в норме; Б – у больных с поражением лобных долей мозга в фоновых записях ЭЭГ и при выполнении тестов на внимание; а – лобные отделы мозга, б – теменно-затылочные отделы, в – левое полушарие, г – правое полушарие. фоновые данные; 2 -данные при выполнении тестов. Индекс ПС, изменяющийся у здоровых испытуемых в лобных отделах и в левом полушарии при напряжении внимания, у больных с поражением лобных долей мозга почти ареактивен (по Т.В.Слотинцевой, 1974)

Рис. 50. Примеры изменений спектра ЭЭГ во время действия индифферентных и сигнальных звуковых раздражителей у больных с поражением медиобазальных отделов лобных долей мозга (I), с поражением других структур лобных долей (II) и с внелобными полушарными поражениями мозга (III). Обозначения те же, что и на рис. 49. Теменно-затылочное отведение «здорового полушария» (по Е.Д.Хомской, 1972)

При оценке корреляционных связей, объединяющих разные корковые структуры (по методу М.Н.Ливанова), при выполнении счетных операций выявляются специфически активные поля и в передних, и в задних отделах полушарий (В.В.Лазарев и др., 1977).

При выполнении вербальных тестов (например, во время придумывания слов по определенному правилу), когда требуется производить звуковой анализ слов, у здоровых испытуемых отчетливо повышается уровень активации речевых зон (средних отделов левого полушария). Одновременно наблюдается повышение индекса ПС и в передних отделах мозга. В целом, любые интеллектуальные задания всегда приводят к значимому повышению активности передних отделов мозга, что указывает на важную роль лобных отделов коры в реализации интеллектуальной деятельности. Эта способность к избирательному повышению функционального состояния в разных областях мозга, являющаяся физиологической основой интеллектуального внимания, отсутствует (или грубо нарушена) у больных с поражением лобных отделов мозга (см. рис. 51, Б) и сохранна в целом у больных с другой локализацией очага поражения.

Психофизиологическое исследование модально-специфических нарушений зрительного внимания методом вызванных потенциалов у больных с различными поражениями мозга показало, что их основой являются изменения локальных неспецифических активационных процессов в корковых зонах зрительного анализатора. При поражении коркового уровня того или иного анализатора отсутствует феномен локального изменения активационных процессов в соответствующих зонах коры во время восприятия стимула, что связано с патологией таламо-кортикальных связей в пределах данной анализаторной системы («Проблемы нейропсихологии…», 1977).

Таким образом, психофизиологический анализ нарушений внимания у больных с локальными поражениями мозга указывает на различные физиологические механизмы произвольных и непроизвольных форм внимания и на участие в них разных структур головного мозга.

Существует несколько видов внимания: произвольное, непроизвольное и послепроизвольное. Они имеют тесную взаимосвязь и могут пересекаться. В данной статье вы более подробно познакомитесь с характеристикой каждого вида внимания.

Содержание:

- 1 Непроизвольное внимание

- 2 Произвольное внимание

- 3 Послепроизвольное внимание

- 4 Внешнее и внутреннее внимание

Непроизвольное внимание

Непроизвольное внимание можно назвать бесцельным, оно не предполагает волевого усилия. Непроизвольное внимание может возникать при любых обстоятельствах, в любом месте под влиянием внешних раздражителей. Такая форма внимания присуща как людям, так и животным. Главным отличием непроизвольного внимания у человека является то, что при усилии он может из самопроизвольного сосредоточения перейти в сознательное.

Если говорить о непроизвольно возникшем внимании, то его проявление связано с тем, что посторонние раздражители действуют сильнее, чем осознанно действующее возбуждение. К возбудителям непроизвольного внимания можно отнести внешние факторы, потребности, эмоциональное состояние и переживания. К примеру, когда человек испытывает большое переутомление. Такое внимание может характеризоваться кратковременностью, но при этом сильно мешать основной деятельности.

Произвольное внимание

Понятие произвольного внимания подразумевает сознательное сосредоточение индивида на внешних объектах и явлениях. В основу произвольного внимания положена воля, с помощью которой человек способен концентрироваться на определенной деятельности, занимаясь чем-то длительное время. К основным компонентам произвольности можно отнести:

- целеустремленность;

- умение сосредотачиваться, не отвлекаясь на посторонние объекты;

- умение действовать последовательно;

- способность к организации деятельности.

Механизмом возникновения произвольности является сложная цель, которая в меньшей мере привлекает человека, требуя большего напряжения сознания. Умение произвольно сосредотачиваться преимущественно относится к работе или обучению.

Послепроизвольное внимание

Определение послепроизвольного внимания подразумевает результат сознательного сосредоточения на явлениях и предметах. Когда индивид преодолевает трудности, он переходит на новый уровень, а деятельность начинает в нем пробуждать интерес. Послепроизвольное внимание обрело также название вторичного произвольного внимания.

На данном этапе воля человека несколько слабеет, при этом интенсивность внимания остается на уровне произвольного. Данный вид внимания является таким же контролируемым, как и в случае с произвольным. В ходе исследований в области психологии стало понятно, что деятельность становится гораздо продолжительней и приносит большие результаты за счет повышения интереса и снижения напряжения. Главным условием во время обучения или работы является умение перейти к послепроизвольному вниманию, чтобы добиться хороших результатов. Обучение чему-либо очень быстро надоедает и утомляет, поэтому важно уметь вызвать у детей послепроизвольное внимание. Основной причиной успешного выполнения учебных задач является появление послепроизвольного внимания.

Внешнее и внутреннее внимание

Внимание может направляться как на внешние явления и объекты, так и на психическую деятельность. Внешнее внимание помогает определить, как отражаются в сознании человека предметы с явлениями, за которыми он наблюдает. Такое внимание может проявляться в выражении лица, движении глаз и готовности выполнять определенные задачи.

Внутреннее внимание предполагает анализ деятельности психических процессов, проявляющихся в воспоминаниях, или мысленных решений задач. Умение концентрироваться на внутренней деятельности обусловлено способностью представить предметы или какие-либо действия. При внутреннем внимании человек будто перестает связывать себя с реальностью и не слышит, что происходит вокруг. При работе или обучении не стоит требовать от людей одновременной работы внешнего и внутреннего внимания, например, вспомнить какое-то название, демонстрируя в это время что-то на доске. Для такого распределения внимания требуется обладать отличными способностями.

Тренажеры Викиум эффективно развивают внимание и другие когнитивные функции.

1. ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ

Нарушения внимания при локальных

поражениях мозга

2. Внимание характеризует динамику любого психического процесса; это тот фактор, который обеспечивает селективность,

Внимание как исключительно сенсорный феномен

(зрительное, слуховое, тактильное внимание), т. е.

как фактор, который способствует избирательному

протеканию процессов приема и переработки разного

рода информации (О. С. Вудвортс,1950 и др.)

Внимание как фактор, который обеспечивает селективность

протекания всех познавательных процессов (С. Л.

Рубинштейна, 1940 и др.)

А.Р. Лурия (1975): внимание — как фактор,

способствующий селективности протекания любых

психических процессов, как познавательных, так и

аффективно-волевых.

3. ФОРМЫ ВНИМАНИЯ:

а) сенсорное внимание (зрительное, слуховое,

тактильное и др.);

б) двигательное внимание, проявляющееся в

моторных процессах, в их осознании и

регуляции;

в) эмоциональное внимание, привлекаемое

эмоционально-значимыми стимулами; следует

отметить особые закономерности протекания

этой формы внимания, ее тесную связь с

памятью, с процессом запечатления

информации (процессами импритинга);

г) интеллектуальное внимание, которое

проявляется в интеллектуальной деятельности

(внимание к предмету обдумывания, к

интеллектуальным операциям, с помощью

которых реализуется сам процесс мышления).

4. УРОВНИ ВНИМАНИЯ:

непроизвольное (первичное);

внимание, с которым ребенок рождается

произвольное (вторичное).

внимание формируется по мере становления всех других

психических функций и является прежде всего социально

опосредованным типом внимания

стимулами,

системой

направляется прежде всего речевыми

т. е. тесно связано с речевой

5. ТИПЫ НАРУШЕНИЙ ВНИМАНИЯ:

МОДАЛЬНОНЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ

МОДАЛЬНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ

поражение нижних

отделов

неспецифических

структур (уровень

продолговатого и

среднего мозга)

уровень

медиобазальных

отделов лобных

и височных долей

уровень

диэнцефальных

отделов мозга и

лимбической системы

Слуховое

невнимание

Зрительное

невнимание

Тактильное

невнимание

Двигательное

невнимание

6. МОДАЛЬНО-НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ нарушения внимания

распространяются на любые формы и уровни внимания

Больной не может сосредоточиться на стимулах любой

модальности (зрительных, слуховых, тактильных и

др.), нарушения внимания проявляются в любой

психической деятельности.

Модально-неспецифические нарушения внимания при

общем их сходстве, состоящем в отсутствии

модальной специфичности стимулов — объектов

внимания, обнаруживают определенные различия при

поражении разных уровней неспецифической системы

мозга.

7. Поражение нижних отделов неспецифических структур (уровень продолговатого и среднего мозга)

Симптомы: быстрая истощаемость, резкое сужение объема

внимания и нарушение его концентрации в любом виде

деятельности (сенсомоторной, гностической,

интеллектуальной).

В большей степени страдают непроизвольные формы

внимания.

Произвольный уровень регуляции внимания

относительно сохранен, в то время как первичные

непроизвольные формы внимания страдают существенно

больше.

8. Поражение нижних отделов неспецифических структур (уровень продолговатого и среднего мозга)

Характерно для:

травм мозга (так как сотрясение мозга, как

правило, вызывает кровоизлияние в нижних

отделах ствола),

опухолей в области задней черепной ямки и

с поражениями мозжечка (так как обычно в

этих случаях оказывается давление на

стволовые структуры мозга)

9. Уровень диэнцефальных отделов мозга и лимбической системы

Симптомы: больные часто вообще не могут

сосредоточиться ни на какой деятельности

или их внимание крайне неустойчиво,

наблюдается тип нарушений внимания со

сниженными возможностями компенсации

вследствие ослабления механизмов

произвольной регуляции деятельности.

В ряде случаев у таких больных нарушения

внимания сочетаются с нарушениями памяти и

сознания

10. Уровень диэнцефальных отделов мозга и лимбической системы

Характерно для:

опухолей в области таламуса,

гипоталамических структур, с

поражениями в области третьего

желудочка, лимбической коры,

гиппокампа.

11. Уровень медиобазальных отделов лобных и височных долей

Симптомы: чрезвычайно реактивны на все стимулы,

как будто бы замечают все, что происходит вокруг

них (оборачиваются на любой звук, вступают в

разговоры, которые ведут между собой соседи, и т.

д.), но это бесконтрольная реактивность,

отражающая растормаживание элементарных форм

ориентировочной деятельности. Не могут по

словесной инструкции переводить взор (направо,

налево и т. д.). Однако они переводят ero вслед за

реальным движущимся зрительным объектом

(например, карандашом) – «психический паралич

взора».

У этой группы больных преимущественно страдают

произвольные формы внимания в самых различных

видах психической деятельности. Одновременно у них

патологически усилены непроизвольные формы

внимания.

12. МОДАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ нарушения внимания

Эти нарушения внимания проявляются только в одной

сфере (т. е. по отношению к стимулам одной

модальности), например в зрительной, слуховой,

тактильной или в сфере движений, и описываются

клиницистами как явления игнорирования тех или иных

стимулов.

Модально-специфические нарушения внимания не имеют

ничего общего с нарушениями гностических функций, т.

е. с нарушениями восприятия. Их нельзя расценивать и

как интеллектуальные дефекты или непонимание

инструкции. Это специфические для данной модальности

трудности осознания стимула в определенных ситуациях.

Клинические наблюдения показывают, что феномен

неосознания определенных стимулов наблюдается

преимущественно при оценке анализаторных функций

методом предъявления двойных стимулов.

13. Зрительное невнимание

Симптом «необращения внимания»

преимущественно проявляется при

одновременном предъявлении раздражителей

справа и слева. Тогда больной совершенно

отчетливо отдает предпочтение одной стороне; он

лучше замечает, например, правые, а не левые

стимулы.

Сходные нарушения зрительного внимания также

можно обнаружить, когда больному предлагается

рассмотреть сюжетную картинку с большим

количеством действующих лиц и деталей и

высказаться по поводу ее содержания.

В клинике локальных поражений головного мозга

обычно встречается зрительное невнимание

именно к левой стороне зрительного пространства

как симптом поражения задних отделов правого

полушария.

14. Слуховое невнимание

Если предъявлять одновременно на два уха два

разных звука или два разных слова и просить

больного точно сказать, что именно он слышит, то

часто оказывается, что больной слышит только те

звуки (слова), которые подаются в одно ухо, и в

той или иной степени игнорирует информацию,

поступающую в другое ухо.

Здоровые люди (правши) имеют определенную

асимметрию слухового внимания к вербальным

стимулам. В среднем нормальный человек (правша)

слышит слова на 10-15 % лучше правым ухом, чем

левым (D. Kimura, 1961, 1973 и др.) (рис. 1). Этот

феномен получил название «эффект правого уха».

15. Рис. 1. Количество правильно воспроизведенных слов, предъявлявшихся по методу дихотического прослушивания на правое ухо

Результаты пятикратного

исследования.

Асимметрия слухового

внимания проявляется в

более высокой

продуктивности

воспроизведения слов,

предъявленных на правое

ухо («эффект правого уха»).

Одновременно действует и

«фактор края» — лучшее

воспроизведение первых и

последних элементов ряда

(по Н. К. Киященко и др., 1975)

16.

У больных с локальными поражениями мозга

степень асимметрии резко возрастает (до 5060% и больше); иногда звуки, которые

подаются с одной стороны, вообще не

воспринимаются, хотя те же звуки (слова),

предъявленные раздельно на одно правое

или на одно левое ухо, воспринимаются

относительно равномерно. Этот симптом

получил название симптома грубого

игнорирования звуков, поступающих с одной

стороны.

Слуховое невнимание связано прежде всего с

поражением слуховой анализаторной

системы. Однако оно может наблюдаться и

при более широкой локализации очагов

поражения внутри полушария (рис. 2, А, Б)

17. Рис. 2. Воспроизведение слов, предъявленных одновременно на левое и правое ухо у здоровых (белые столбики) и у больных с

Поражение левого

полушария (А)

приводит к

нарушению слухового

внимания и на правое,

и на левое ухо;

поражение правого

полушария (Б)

отражается лишь на

воспроизведении

слов, поступающих на

левое ухо (т. е. в

«больное» полушарие)

(по Э. Г. Симерницкой, 1985)

18. Тактильное невнимание

Методика Г. Тойбера: методика двойной тактильной

стимуляции, направленную на оценку тактильного

внимания.

Опыт состоит в том, что экспериментатор одновременно

касается одних и тех же участков кистей рук (левой и

правой) с одинаковой интенсивностью. От больного

требуется, чтобы он, закрыв глаза, определил, сколько было

прикосновений — одно или два. Прикосновение наносится

локально двумя одинаково острыми предметами (например,

кончиками двух карандашей и т. п.). Прикосновения к

кистям двух рук одновременно перемежаются двумя

прикосновениями к одной и той же руке и одним

прикосновением к одной руке для контроля.

В этих условиях часто можно видеть, что больной как бы «не

замечает» прикосновения к одной руке (чаще к левой),

когда даются два прикосновения одновременно, что

является симптомом поражения правого полушария

головного мозга (преимущественно правой теменной доли).

19. Двигательное невнимание

Больному предлагается одновременно выполнять

движения двумя руками. При выполнении двуручных

двигательных заданий больные обычно сначала

выполняют их правильно, затем одна рука замедляет

движения и как бы «отключается», а больной

продолжает совершать движения только одной

рукой. На вопрос: «Правильно ли вы делаете?» — он

отвечает: «Правильно». При повторении задания та

же рука (чаще левая) вновь отключается. Сам

больной по-прежнему не осознает своих ошибок.

Это игнорирование собственных двигательных

ошибок отражает нарушения внимания в

двигательной сфере. Симптом игнорирования

исчезает, если попросить больного делать те же

движения отдельно левой и правой руками.

Таким образом, симптом двигательного

игнорирования носит строго односторонний

характер.

20. Психофизиологические исследования

модальнонеспецифических нарушений произвольного и

непроизвольного внимания у больных с

поражением разных уровней неспецифических

структур (методом оценки изменений спектра

ЭЭГ и др.) показали, что непроизвольное

внимание связано преимущественно с работой

нижних отделов ствола и среднего мозга, в то

время как произвольные формы внимания,

несомненно, являются корковой функцией.

21.

У больных с поражением нижних

отделов ствола и феноменологией

нарушений преимущественно

непроизвольных форм внимания

введение сигнального значения

стимулов с помощью инструкции ведет

к усилению и неугасимости

ориентировочных реакций, как это

наблюдается и в норме (рис. 3, А, Б),

что указывает на сохранность у них

механизмов произвольного

(сенсорного) внимания.

22. Рис. 3. Изменение амплитудных значений различных частот спектра ЭЭГ во время действия индифферентных и сигнальных звуковых

А — абсолютные значения различных

частот спектра ЭЭГ: а — частотный

спектр ЭЭГ перед

индифферентными звуками ( 1 ) и

во время их действия (2), б —

частотный спектр ЭЭГ перед

сигнальными звуками (1) и во время

их действия (2);

Б — те же данные, выраженные в

процентах по отношению к фону,

принятому за 100 %.

По оси абсцисс — частоты ЭЭГ,

выделяемые анализатором Уолтера,

по оси ординат — амплитудные

значения каждой частоты (в мм)

записи пера анализатора.

Пунктирная линия —действие

индифферентных звуков, сплошная

линия — действие сигнальных

звуков.

Реакция депрессии максимальна в

диапазоне альфа-частот. Теменнозатылочное отведение слева

(по О. П. Барановской, Е.Д. Хомской, 1966)

23.

При поражении лобных (преимущественно медиальных)

отделов мозга введение сигнального значения

раздражителя не отражается на динамике процессов

активации, что коррелирует у них с грубыми

нарушениями произвольного внимания (рис. 4, 1, II, III).

Результаты психофизиологического изучения интеллектуального

внимания, так же как и данные клинического

нейропсихологического исследования, свидетельствуют о его

связи прежде всего с корой лобных долей мозга.

С помощью метода оценки локальной пространственной

синхронизации (индекса ПС) биопотенциалов в

различных областях мозга было показано, что у здоровых

испытуемых произвольное интеллектуальное внимание,

сопровождающее длительное выполнение различных

заданий (например, серийного счета), ведет к

совершенно отчетливой активации передних отделов

мозга, что выражается в повышении индекса ПС в этих

областях (рис. 5, А, Б).

24. Рис. 4. Примеры изменений спектра ЭЭГ во время действия первых пяти индифферентных и сигнальных звуковых раздражителей

у больных с поражением медиобазальных отделов лобных долей мозга (I),

с поражением других структур лобных долей (II) и

с внелобными полушарными поражениями мозга (III). Обозначения те же, что

и на рис. 4. Теменно-затылочное отведение «здорового» полушария

(по Е. Д. Хомской, 1972)

25. Рис. 5. Значения индекса локальной пространственной синхронизации (ПС)

А — в норме;

Б — у больных с поражением

лобных долей мозга s

фоновых записях ЭЭГ и при

выполнении тестов на

внимание; а — лобные

отделы мозга, б — теменнозатылочные отделы, в —

левое полушарие, г —

правое полушарие.

1 — фоновые данные; 2 —

данные при выполнении

тестов.

Индекс ПС, изменяющийся у

здоровых испытуемых в

лобных отделах и в левом

полушарии при напряжении

внимания, у больных с

поражением лобных долей

мозга почти ареактивен

(по Т. В. Слотинцевой, 1974)

26.

При выполнении вербальных тестов (например, во

время придумывания слов по определенному

правилу), когда требуется производить звуковой

анализ слов, у здоровых испытуемых отчетливо

повышается уровень активации речевых зон

(средних отделов левого полушария).

Одновременно наблюдается повышение индекса

ПС и в передних отделах мозга. В целом любые

интеллектуальные задания всегда приводят к

значимому повышению активности передних

отделов мозга, что указывает на важную роль

лобных отделов коры в реализации

интеллектуальной деятельности.

27.

Психофизиологическое исследование модально-

специфических нарушений зрительного внимания

методом вызванных потенциалов у больных с

различными поражениями мозга показало, что их

основой являются изменения локальных

неспецифических активационных процессов в корковых

зонах зрительного анализатора.

При поражении коркового уровня того или иного

анализатора отсутствует феномен локального изменения

активационных процессов в соответствующих зонах коры

во время восприятия стимула, что связано с патологией

таламокортикальных связей в пределах данной

анализаторной системы.

Таким образом, психофизиологический анализ

нарушений внимания у больных с локальными

поражениями мозга указывает на различные

физиологические механизмы произвольных и

непроизвольных форм внимания и на участие в них

разных структур головного мозга.