Современные

тенденции развития в мировой экономике,

ужесточение конкуренции диктуют

необходимость в объединении совместных

усилий в деятельности деловых организаций,

позволяющих успешно конкурировать не

только на отечественных, но и на

международных рынках. Такие действия

способствуют развитию интеграционных

процессов и появлению новых форм

объединения (интеграции) хозяйствующих

субъектов.

Основными целями

интеграции хозяйствующих субъектов

являются:

обеспечение доступа

к новым рынкам, в том числе и за счёт

преодоления таможенных барьеров;

доступ к новым

источникам ресурсов (материальных,

технологических, трудовых, финансовых,

информационных и организационных);

повышение

конкурентоспособности, устранение или

смягчение конкуренции в интересах

партнёров;

повышение

эффективности функционирования за счёт

расширения масштабов и рационализации

производства;

снижение риска.

Способы интеграции

хозяйствующих субъектов можно

классифицировать по множеству признаков.

Важнейшим признаком интеграции является

её организационная форма. При этом

различают две основные формы интеграции

организационных структур:

вертикально

интегрированные организационные

структуры,

которые строятся на принципах подчинения,

распорядительства. Как правило, это

компании, элементами структуры которых

являются центры прибыли, и управление

которыми осуществляется из единого

центра. Реже управленческие полномочия

в таких компаниях реализуются через

систему участия в собственности других

фирм. В этом случае головное предприятие

(материнская компания) владеет контрольным

пакетом акций (или долями уставного

капитала) дочерних компаний (филиалов),

формирующих интегрированную организационную

структуру;

горизонтально

интегрированные организационные

структуры

представляют собой совокупность

взаимосвязанных на принципах равноправного

кооперирования организаций, система

скоординированных целей которых

обеспечивает реализацию единой стратегии

поведения. При этом в качестве

интегрирующего центра могут выступать

одна или несколько организаций. В

горизонтально интегрированных структурах

отсутствует иерархия. В рамках своей

специализации партнёры сохраняют

определенную автономность.

В современных

условиях многие компании входят в

многочисленные альянсы с другими

фирмами, при этом практикуется взаимное

владение акциями (этархия).

В таких случаях бывает весьма

затруднительным определить то, какую

компанию считать вышестоящей, а какую

– подчинённой, и, соответственно, чётко

утверждать о форме интеграции тех или

иных организационных структур.

Кроме того, следует

различать юридически и структурно

оформленные (формализованные)

интегрированные объединения, а также

типы объединений компаний договорного

характера (неформализованные объединения).

Формализованная

интегрированная организационная

структура

представляет собой экономическое

объединение фирм на базе единого титула

собственности, принадлежащего материнской

компании, которая контролирует активы

других предприятий (филиалов, дочерних

компаний) посредством владения

определённой части их капитала.

В зависимости от

целей формализованного объединения,

характера хозяйственных отношений

между участниками, степени самостоятельности

входящих в объединение предприятий

различают следующие типы интегрированных

организационных структур: корпорации,

финансово-промышленные компании,

холдинги, концерны, тресты, конгломераты

и др.

Неформализованные

объединения

создаются на основе соглашений участников,

имеющих договорный характер. Они не

имеют уставного капитала, оформленной

организационной структуры, органов

управления. Их деятельность направлена

на реализацию единых целей, определённых

соглашением, и основывается на выполнении

каждым участником определённых

обязательств. К таким объединениям

относятся: картели, синдикаты, консорциумы,

ассоциации и др.

Рассмотрим некоторые

основные организационные формы интеграции

деловых организаций.

Корпорация –

аналог

акционерного общества, организация

(союз организаций), созданная для защиты

интересов и привилегий ее участников

и образующая самостоятельное юридическое

лицо.

Основными задачами

корпоративных структур являются:

консолидация

финансовых средств под крупные

инвестиционные проекты;

повышение

эффективности управления компаниями,

входящими в состав корпорации;

повышение

конкурентоспособности, обеспечение

высокого качества и технического уровня

продукции;

оптимизация

производственно-технологических

цепочек;

обеспечение

повышенных доходов инвесторам;

осуществление

крупномасштабных исследований и

разработок;

сокращение издержек.

Как правило,

корпорация состоит из материнской и

дочерних компаний (филиалов, отделений),

имеющих различный юридический статус

и разную степень самостоятельности.

Акционеры компании

делегируют право руководства корпорацией

её президенту (генеральному директору)

посредством голосующих акций.

Участие в корпорации

имеет ряд выгод:

чётко определяется

доля собственности, которую впоследствии

можно продать;

акционеры несут

лишь ограниченную ответственность по

обязательствам корпорации.

Особый вид

корпорации, переросшей национальные

рамки и осуществляющей деятельность

на мировом рынке через свои заграничные

филиалы и дочерние общества, представляет

собой

транснациональная компания (ТНК).

ТНК выступают преимущественно в форме

международных трестов и концернов,

которые создают обширные сети

подконтрольных зарубежных предприятий

на основе экспорта капитала крупнейшими

национальными корпорациями. ТНК следует

отличать от международных корпораций,

которые образуются в результате слияния

капитала различного национального

происхождения. Характерной особенностью

ТНК является производственная

направленность.

Трест

– это

долговременное договорное объединение

ряда компаний для активной совместной

деятельности и мощного вторжения на

рынок продаж. Все цели входящих компаний

должны быть подчинены главной цели

треста. Трест может объединять в рамках

своих целей как однородные, так и

разнородные компании. Входящие в него

компании теряют свою производственную,

финансовую и коммерческую самостоятельность.

Концерн –

это долговременное договорное объединение

ряда компаний для формирования полной

технологической цепи производство-сбыт.

Компании, входящие в концерн, сохраняют

свою юридическую, финансовую и коммерческую

самостоятельность при решении своих

индивидуальных задач. В концерн могут

входить заводы, транспортные компании,

банки, рекламные агентства, компании

по добыче сырья и др. Функции

административного управления обычно

берет на себя самая крупная компания

этого концерна.

Концерны функционируют

в тех сферах экономики, где развито

крупное и массовое производство

(машиностроение, автомобилестроение,

химия, электротехника и др.). Их деятельность

иногда может охватывать целую отрасль

экономики (концерн «Сименс» —

электротехническая промышленность), и

даже несколько отраслей.

Синонимом концерна

является группа, например,

финансово-промышленная группа.

Финансово-промышленная

группа (ФПГ)

– это

долговременное договорное объединение

ряда компаний, действующих как основное

для технологической или экономической

интеграции. Обязательным условием для

ФПГ является наличие в ее составе

финансово-кредитного учреждения и

компании по производству продукции.

Все крупнейшие

современные финансово-промышленные

объединения имеют, как правило, в своей

структуре головную компанию финансовой

или производственной ориентации, а

также многочисленные филиалы, дочерние

и ассоциированные фирмы (подразделения),

совместные предприятии (СП), связанные

с ней системой корпоративного

(акционерного) участия. Эти фирмы

(подразделения) осуществляют свою

деятельность в сфере промышленности,

логистики, торговли и маркетинга,

финансов, НИОКР и т.д.

В основу ФПГ

положены принципы единства собственности

и управления [18]:

наличие контроля

в процессе принятия решений со стороны

головной компании;

осуществление

единой политики в рамках фирмы в целом;

распределение

полномочий между отделениями,

расположенными в разных странах и

подчиняющихся законодательству

принимающих стран.

Структура и характер

деятельности ФПГ в различных странах

обнаруживает как схожие черты, так и

заметные отличия. Это обусловлено

конкретными историческими обстоятельствами

формирования ФПГ в той или иной стране,

особенностями законодательного

регулирования корпоративных отношений

(в особенности – антимонопольным

законодательством), степенью развитости

фондового рынка, ролью финансовых

организаций и государства в вопросах

корпоративной собственности и управления.

Во главе ФПГ может

быть банк, холдинговая компания или

специально созданный орган управления

в виде фонда или финансовой организации.

Предприятия,

входящие в ФПГ, как правило, связаны

между собой технологическими и

кооперационными связями,

научно-исследовательским потенциалом.

Процесс организации

ФПГ может идти «снизу», «сверху» или

совмещать оба эти способа.

На первой стадии,

при организации «снизу», происходит

объединение юридически независимых

компаний-учредителей с образованием

«ядра» будущей группы (банк, промышленная

корпорация, торгово-промышленная

компания и т.п.). В качестве учредительского

вклада при создании головной (материнской)

компании, которой обычно являются

холдинговая компания или банк, могут

быть внесены любые активы, как материальные

(денежные средства, ценные бумаги,

здания, сооружение, оборудование и др.),

так и нематериальные (права пользования

природными ресурсами, права на

интеллектуальную собственность, патенты,

лицензии). В случае, когда учредителем

головной компании является акционерное

общество, то в качестве учредительского

взноса могут выступать акции (паи) этого

общества.

Материнская

компания

регистрируется как юридическое лицо и

является головной компанией объединения.

Она формируется с целью:

осуществления

управления всеми подконтрольными

компаниями, путём создания для этого

собственной организационной структуры

управления;

разработки и

представления консолидированной

финансовой отчетности по компании в

целом;

организации

технологического процесса на основе

объединения родственных дочерних

компаний;

проведения единой

согласованной экономической политики

на рынке.

В дальнейшем, после

учреждения головной компании процесс

организации ФПГ идет «сверху». При этом

самым распространенным вариантом

является учреждение дочерней фирмы с

целью развития через неё торгово-сбытовых

операций по продвижению на местный

рынок товаров ФПГ, произведённых в

других регионах, либо оказания услуг,

либо организации местного производства.

Дочерние компании

являются юридически самостоятельными.

Заключение сделок и вся документация

дочерних компаний (составление балансов)

ведутся отдельно от материнской компании.

Они имею достаточную финансовую базу

и имущество, необходимое для осуществления

самостоятельной хозяйственной

деятельности. Дочерние компании проводят

раздельно с головной компанией заседания

правления и общие собрания акционеров.

Материнское общество не несет никакой

ответственности за выполнение заказов

по обязательствам дочерней компании.

Вместе с тем материнская компания

осуществляет строгий контроль за

деятельностью принадлежащих ей дочерних

компаний, который состоит не только в

наблюдении и координации хозяйственной

деятельности, но и в определении состава

правления, назначении директоров,

определении производственной

специализации, обязанностей по сбыту,

изучению рынков, проведению рекламных

компаний и т.п.

Дочерние компании

могут владеть акциями других компаний

– внучатых по отношению к головной

фирме.

Иногда стадии

дочернего предприятия предшествует

стадия открытия отделения (филиала — по

российскому законодательству).

Филиал

не имеет

юридической самостоятельности и,

следовательно, не может вести дела от

своего имени: заключать сделки,

отчитываться перед аудиториями. Он

действует от имени и по поручению

материнской компании и обычно имеет

одинаковое с ней наименование. Филиал

не имеет собственного устава, баланса.

Решение деловых вопросов филиала зависит

от головной фирмы. Весь или почти весь

акционерный капитал филиала принадлежит

материнской компании. В обязанности

филиала обычно входит выпуск тех видов

продукции, в которых заинтересована

материнская компания, и реализация их

на тех рынках, которые она определит.

Когда филиалу предоставляются полномочия

на заключение сделок от имени головной

фирмы, он внешне выступает как обычный

агент (т.е. от имени и за счет материнской

компании). В последнее время наметилась

тенденция к расширению самостоятельности

филиалов.

В сферу влияния

материнской компании могут входить и

ассоциированные

компании, в

которых головная компания владеет, по

крайней мере, 10%, но не более чем половиной

акций. Ассоциированная компания

юридически и хозяйственно самостоятельна

и не находится под контролем головной

фирмы, владеющей акциями, а только под

её влиянием.

Другие схемы

возникают при установлении контроля

над уже существующими, в том числе и

зарубежными фирмами за счет купли-продажи

или обмена акциями, а также передачи

контрольного пакета акций холдинговой

компании в траст или доверительное

управление («дружественное» поглощение).

Возможен вариант «агрессивного» или

«жесткого» поглощения со стороны ФПГ

за счет скупки акций с целью формирования

пакета для установления контроля над

поглощаемой фирмой через общее собрание

акционеров. Результатом такого варианта

событий становится полная смена

руководства поглощаемой компании.

Ещё одним способом

установления делового контроля над

другими компаниями, причем зачастую

наиболее дешевым, но наиболее конфликтным,

является скупка их долгов с последующей

угрозой банкротства.

Особенностью

большинства ФПГ в США и Европе является

четкая иерархическая, древовидная

структура участия в капитале. Однако

далеко не все современные ФПГ представляют

собой интегрированные структуры,

организованные по иерархическому

принципу. Многие компании входят в

многочисленные альянсы с другими

фирмами, при этом бывает затруднительно

определить, какую компанию считать

вышестоящей, а какую – подчиненной.

Аналогичная ситуация возможна при

создании совместных предприятий. При

этом возникает неиерархическая структура

ФПГ, или этархия.

Развитие таких

структур характерно для ФПГ в Японии,

где развито перекрестное владение

акциями крупными компаниями и

осуществляется специфическое банковское

кредитование, получившее название

кейрецу-финансирование.

Российские ФПГ

находятся в начальной стадии формирования.

Некоторые из них могут быть отнесены к

категории многонациональных компаний

(причем, как правило, заграничные дочерние

предприятия расположены в странах СНГ).

Большая часть групп сформировалась

вокруг промышленных или торговых

предприятий, такие ФПГ отличает

вертикальная интеграция в рамках одной

отрасли (нефтяная промышленность, лесной

сектор, черная металлургия). Другие ФПГ

были образованы банками в результате

приобретения крупных пакетов акций на

залоговых и денежных аукционах, такие

группы оказываются горизонтально

интегрированными объединениями либо

конгломератами (многоотраслевые

объединения, в которые входят предприятия,

не связанные между собой по отраслевому

принципу).

Конгломерат

представляет

собой организационную форму объединения

предприятий, которая возникает в

результате слияния (поглощения) фирм

различной производственной и коммерческой

ориентации, вне зависимости от их

горизонтальных и вертикальных связей.

Конгломераты

возникли в 1960-х годах и получили

распространение в виде интеграции

предприятий различных отраслей, не

имеющих производственной общности.

Поэтому профилирующее производство в

объединениях такого типа принимает

расплывчатое очертание либо отсутствует

вообще.

Конгломератам

свойственна значительная децентрализация

управления. Специфика деятельности

конгломерата вызывает необходимость

формирования в его структуре особого

финансового ядра, в которое кроме

холдинговой компании могут входить

крупные финансовые инвестиционные

компании.

Главной сферой

интересов конгломеративных слияний

становятся молодые, передовые в

технологическом отношении отрасли,

связанные с производством и использованием

наукоёмкой продукции и инновационной

технологией. Поглощение конгломератом

перспективных фирм обычно происходит

путём взаимного обмена акциями на

выгодных для них условиях. При этом

конгломерат может предоставлять кредиты

и другие льготы поглощаемым фирмам.

В качестве примеров

конгломератов можно привести японский

«Мицубиши», американский «Дженерал

электрик», голландский «Филипс

электроникс».

Консорциум

– это

добровольное

временное объединение организаций для

решения конкретной задачи, реализации

программы или осуществления крупного

проекта.

Консорциум

предполагает разделение ответственности

между компаниями-учредителями, равные

права партнеров и централизованное

управление. В него могут входить

предприятия и организации разных форм

собственности, профиля и размера.

Участники

консорциума сохраняют свою полную

хозяйственную независимость и подчиняются

совместно выбранному исполнительному

органу в той части деятельности, которая

касается целей консорциума. После

выполнения поставленной задачи консорциум

распускается.

Имущественные и

правовые отношения в консорциуме

строятся на следующих принципах:

консорциум, как

юридическое лицо, обладает правом

собственности на имущество, переданное

ему на договорной основе участниками

консорциума;

владение совместно

приобретенным имуществом осуществляется

на долевой основе, пропорционально

вкладам участников в создании этого

имущества;

консорциум имеет

право создавать договорные предприятия,

определяя в каждом конкретном случае

форму их взаимодействия с консорциумом;

имущественные

права, права по управлению распределяются

между его участниками пропорционально

внесенному вкладу;

статус и задачи

органа управления консорциумом

определяются исходя из основных задач

его деятельности, а именно задач по

мобилизации финансовых ресурсов,

научно-промышленного потенциала его

участников и возможных партнеров;

взаимоотношения

консорциума с научно-исследовательскими

организациями, проектировщиками,

подрядчиками, поставщиками, участвующими

в разработке и реализации инновационных

проектов, строятся на договорной

(контрактной) основе: контракты могут

заключаться как от имени консорциума,

так и каждым его участником самостоятельно;

имущество, остающееся

после прекращения деятельности

консорциума, распределяется между

входившими в его состав организациями.

Наибольшее

распространение консорциумы получили

в микроэлектронике.

Холдинг-компания

(ХК) – это

акционерное общество, владеющее

контрольным пакетом акций юридически

самостоятельных банков и небанковских

компаний. Благодаря финансовому механизму

ХК может контролировать компании,

суммарный капитал которых в несколько

раз больше её собственного капитала.

Холдинг-компаниям

законодательно запрещено создавать

монополистические структуры. Поэтому

не допускается их создание в следующих

сферах деятельности: сельскохозяйственном

производстве и его технологическом

обеспечении; в торговле товарами

производственно-технического назначения;

в общественном питании, бытовом

обслуживании населения; в сфере транспорта

(кроме железнодорожного и трубопроводного

транспорта).

Многие холдинговые

компании образовались путём слияния

двух или нескольких крупных фирм, и

форма холдинга обеспечивает в этом

случае большую хозяйственную

самостоятельность слившимся компаниям

и вместе с тем дает возможность

осуществлять финансовый контроль за

их деятельностью.

К характерным

чертам холдинга относятся:

концентрация акций

фирм различных отраслей и сфер экономики

или фирм, расположенных в различных

регионах;

многоступенчатость

– наличие дочерних, внучатых и прочих

родственных компаний, в результате чего

создается пирамида, во главе которой

может быть одна или две фирмы одной или

разной национальной принадлежности;

материнская

компания осуществляет централизованной

управление в рамках группы в целом путем

выработки глобальной политики и

координации совместных действий

предприятий по важным экономическим

направлениям. К этим направлениям

относятся: выработка единой тактики и

стратегии в глобальном масштабе;

реорганизация компаний и определение

внутренней структуры холдинга;

осуществление межфирменных связей;

финансирование капиталовложений в

разработку новой продукции; предоставление

консультационных и технических услуг

и т.п.

Цель деятельности

холдинга – направлять, контролировать

деятельность всей управленческой

системы и каждого звена в отдельности,

добиваясь оптимизации прибыльности,

повышения эффективности хозяйствования

группы в целом.

Наиболее

распространены два вида холдинговых

компаний: финансовые («чистые») и

смешанные.

Финансовая

холдинговая компания

создается с целью реализации функций

финансового контроля и управления.

Смешанная

холдинговая компания

занимается определённой предпринимательской

деятельностью: промышленной, торговой,

транспортно-логистической,

кредитно-финансовой и т.д.

Смешанные холдинги

типичны в качестве головных компаний

(«штаб-квартир») большинства

многонациональных компаний, представляющих

собой промышленные концерны либо

конгломераты, характеризующиеся большей

степенью диверсификации и ослаблением

функциональных связей между компаниями

группы. Однако в последние десятилетия

наблюдается рост числа финансовых

холдинговых компаний, объединяющих

финансовые и нефинансовые фирмы в

многонациональные групповые структуры.

Будучи финансовыми

организациями, такие холдинговые

компании имеют ряд функциональных

отличий от других финансовых институтов

(банков, инвестиционных фондов).

В отличие от банков

холдинговые компании не ограничены

законодательством в осуществлении

прямых инвестиций в нефинансовые

предприятия, т.е. промышленные, торговые,

строительные и прочие фирмы. При этом

при наличии соответствующих лицензий,

холдинговая компания может заниматься

и определенной финансовой деятельностью,

за исключением собственно банковской.

Данное различие существенно в тех

государствах, где действуют значительные

законодательные ограничения на участие

банков в капиталах компаний нефинансового

сектора, как, например, в США. В некоторых

других странах, как в Германии, подобных

ограничений нет, поэтому грань между

банками и холдинговыми компаниями не

столь очевидна.

В отличие же от

инвестиционных фондов, холдинговые

компании не ограничиваются портфельными

инвестициями, т.е. диверсифицированными

вложениями в акции других компаний.

Целью холдинговой компании является

получение контроля над акционерным

капиталом, что позволяет эффективно

осуществлять управленческие функции.

Если степень

участия инвестора в лице холдинговой

компании в акционерном (паевом) капитале

другой фирмы достаточна, чтобы осуществлять

управление её текущими операциями, то

такая фирма может быть определена как

дочерняя компания. Общепринятым

считается, что для контроля над

предприятием необходимо владеть более

чем 50% его голосующих (обыкновенных)

акций. На практике часто непосредственное

владение меньшей долей акций оказывается

достаточным для полного контроля над

фирмой со стороны инвестора, например,

когда значительная доля акций распылена

между большим числом независимых мелких

акционеров, а вероятность консолидации

решающего пакета акций в других руках

мала.

Возможно также,

что холдинговая компания осуществляет

контроль над фирмой, распоряжаясь её

голосующими акциями на основании

договора траста или доверительного

управления.

К другим способам

удержания контроля над предприятием

можно отнести превалирующее участие

компании в составе совета директоров

(наблюдательного совета) или другого

аналогичного органа, ответственного

за управление дочерней компанией в

промежутках между ежегодными общими

собраниями акционеров.

Реализацию своих

функций на дочерних предприятиях

головная холдинговая компания осуществляет

через институт представителей, которые

являются членами совета директоров

дочерних фирм и проводят выработанную

на уровне руководства холдинга политику

при принятии решений по стратегическим

и оперативным вопросам. С другой стороны,

являясь менеджерами холдинговой

компании, эти представители могут

входить в состав её совета директоров,

а также возглавлять деятельность

некоторых её подразделений.

В своей политике

холдинг проявляет гибкость в отношении

преобразований: приобретения и

реорганизации входящих в холдинг

компаний. Поэтому для холдингов характерна

частая реструктуризация. В форме

холдингов образованы многие крупнейшие

ТНК.

Преимущество

холдинговых компаний в том, что они

борются со своими конкурентами

консолидацией, сплоченностью. Кроме

того, активно решаются и другие задачи:

создание дополнительных производственных

мощностей в результате слияния предприятий

под эгидой холдинга; посредничество в

производстве и реализации отдельных

видов продукции; ускорение процесса

диверсификации и научно-технического

развития; централизация участия в

капитале других компаний и т.п.

Деятельность

холдинговых компаний регулируется

местным корпоративным и антимонопольным

законодательством. Первый антимонопольный

антитрестовский закон (закон Шермана,

принятый в 1890г.) положил начало бурному

преобразованию бывших корпораций –

«трестов», монополизировавших рынки,

в холдинговые компании.

Первой «жертвой»

антимонопольного законодательства

стал концерн «Стандарт ойл компани

трест», основанный Джоном Д. Рокфеллером.

Было установлено, что компания

монополизировала 90% рынка очищенных

нефтепродуктов. В результате в 1911г. по

решению суда данная компания была

распущена на 34 самостоятельные компании.

Чтобы спасти бизнес, центральные органы

были зарегистрированы в виде холдинговой

компании «Стандарт ойл», впоследствии

выросшей в концерн «Экссон». В новых

условиях дочерние предприятия, входящие

в группу, получили юридическую

самостоятельность и определенную

операционную независимость. В то же

время руководство холдинговой компании

осталось в состоянии оказывать

стратегическое влияние на деятельность

концерна.

В дальнейшем Закон

Шермана успешно применялся при роспуске

и преобразовании и других в трестов США

в период с 1911 по 1920гг.

В условиях

глобализации мировой экономики и

формирования международных рынков

товаров и услуг ограничения, накладываемые

антимонопольным регулированием на

объединения многонациональных компаний,

несколько изменились. Так, если в начале

1900-х годов деятельность концерна

«Стандарт ойл компании трест» на рынке

США с точки зрения конкуренции была

признана неприемлемой, то на новом

историческом витке в конце 1990-х годов

воссоединение американских компаний

«Эксон» и «Мобил» уже не рассматривается

как нечто противозаконное, поскольку

конкурировать им теперь приходится уже

на мировом рынке с другими, более мощными

многонациональными компаниями [5].

Картель

– долговременное договорное объединение

ряда компаний для выполнения функций,

связанных с созданием благоприятной

инфраструктуры их бизнеса. Входящие в

него компании сохраняют свою юридическую

и финансовую самостоятельность при

решении своих индивидуальных задач.

Основные направления деятельности

картелей заключаются в согласовании

политики цен, разграничении рынков

сбыта, установке квот на куплю-продажу,

лицензирование деятельности, соблюдение

условий найма персонала и др.

Картельное

соглашение не всегда оформляется

письменно и часто существует негласно

в виде «джентльменских соглашений». В

настоящее время картельная форма в

явном виде почти не используется. В США

картели запрещены законом.

Синдикат

– это

объединение компаний на базе договорных

соглашений для осуществления всей

цепочки коммерческой деятельности.

Входящие в него компании сохраняют

производственную и юридическую

самостоятельность при решении

индивидуальных задач. Однако они теряют

коммерческую независимость при проведении

общих операций. Синдикат имеет много

общего с картелем. Образование синдиката

позволяет устранить конкуренцию среди

его участников. Однако в современных

условиях синдикат как форма интеграционного

объединения утрачивает своё значение,

уступая место более сложным и гибким

формам.

Совместное

предприятие (СП) представляет

собой международную фирму, создающуюся

двумя или несколькими национальными

предприятиями с целью наиболее полного

использования потенциала каждой из

сторон для максимизации полезного

экономического эффекта деятельности.

Совместные

предприятия получили распространение

в 1970-1980-х годах в Западной Европе и Азии,

а затем и в Восточной Европе.

СП стали средством

привлечения передовой иностранной

технологии и современного управленческого

опыта. Благодаря им облегчается экспорт

капитала, реализуются инвестиционные

проекты в страны, имеющие значительные

экономические и правовые различия.

Кроме того, рынки легче осваивать в

новых регионах с помощью местных

партнеров, при этом иностранные

предприятия часто пользуются налоговыми

льготами.

Международное

сотрудничество возможно и без образования

организационных структур путём [4]:

лицензионного

договора, позволяющего использовать

авторское право, патент, товарный знак;

совместного

производства на предприятиях одной из

фирм;

контракт-менеджмента

(передача ноу-хау в области управления);

договора франчайзинга,

предполагающего выдачу лицензий на

определённую деятельность с предоставлением

дополнительной маркетинговой,

технологической и иной поддержки;

контракта с местным

агентом за комиссионное вознаграждение.

Сетевые

организации

возникли в 1980-х годах в ответ на возрастание

международной конкуренции и быстрые

технологические изменения во всех

отраслях. Такие сети предполагают

использование договорных отношений,

высокий уровень взаимных обязательств,

открытость и взаимовыгодность деловых

отношений, высокую степень гибкости.

Сетевые организации

представляют собой, как правило, крупные,

вертикально либо горизонтально

интегрированные компании, внутри которых

координация деятельности подразделений

осуществляется через рыночные механизмы.

Вертикальные

сети строятся

на принципах подчинения, распорядительства.

Как правило, это компания, элементами

структуры которой являются центры

прибыли, управление которыми осуществляется

из единого центра. Реже управленческие

полномочия в компании реализуются через

систему участия в собственности других

фирм. В этом случае головное предприятие

владеет контрольным пакетом акций (или

долями уставного капитала) предприятий,

формирующих сеть.

Горизонтальные

сети

представляют собой совокупность

взаимосвязанных на принципах равноправного

кооперирования организаций, система

скоординированных целей которых

обеспечивает реализацию единой стратегии

поведения. При этом в качестве сетевого

интегратора могут выступать одна или

несколько организаций. В горизонтальных

сетях отсутствует иерархия, в рамках

своей специализации партнёры сохраняют

автономность.

В соответствии со

спецификой распределяемых функций

можно выделить цепные, функциональные

и розничные сетевые структуры.

Цепные сетевые

структуры

представляют собой кооперацию предприятий

(центров прибыли), представляющих по

своему функциональному предназначению

звенья технологической цепи товародвижения:

предприятия – производители продукции

→ транспортные предприятия → оптовые

базы (склады) → предприятия розничной

торговли.

В функциональных

сетях

кооперирование осуществляется по

реализации специализированных функций

(маркетинг, планирование, сервисное

обслуживание, информационное обеспечение,

проведение рекламных кампаний,

консалтинговые услуги и т.п.).

Розничные сетевые

структуры

представляют собой форму кооперирования

предприятий торговли, реализующих

товары аналогичного ассортимента или

объединяющая предприятия торговли

разнородной направленности.

Структура — структура, единство устойчивых взаимоотношений

между элементами, форма организации системы. Любой материальный объект имеет

разнообразные внутренние и внешние связи, способность меняться из одного

состояния в другое. Когда количественные изменения в системе превышают меру и

вызывают ее качественные изменения, они всегда действуют как изменения в

структуре. Соединение элементов в конструкции подвержено диалектике части и

целого. Изменение структурных отношений в системе приводит к изменению свойств

элементов, которые подчиняются общим законам развития системы в целом. Таким

образом, структура характеризует взаимозависимость частей системы.

Организационная структура непосредственно связана с

организациями, в которых осуществляется та или иная совместная работа, что

требует организационных процессов: Разделение труда, обеспечение ресурсами,

координация объемов, времени и последовательности работ. Организационные

процессы, в свою очередь, определяют необходимость разработки целей и стратегий

деятельности, осуществления планирования, мотивации, контроля, учета, анализа,

т.е. управленческих процессов. Появляется концепция организационной структуры

управления как единицы устойчивых связей между элементами системы управления

предприятиями, осуществляющими производственно-хозяйственную и социальную

деятельность.

В процессе перераспределения государственной собственности и

формирования рыночных отношений в России наиболее важное место в экономике

занимают интегрированные структуры.

Интегрированная структура — устойчивая группа совместно

связанных юридических лиц (участников), объединенных на основе добровольной

передачи части своих прав одному из участников — центральному (материнскому)

предприятию интегрированной структуры — и подчиненных общим интересам

интегрированной структуры в целом.

Вертикальная интеграция часто обусловлена технологическими

связями между компаниями и обеспечивает экономию массы, консолидацию и

эффективное использование ресурсов. Значительным источником экономии в ходе

вертикальной интеграции становится экономия затрат на рекламу, тираж товаров,

поддержание оптимального размера запасов.

Горизонтальная интеграция позволяет минимизировать упущенную

выгоду и иногда свидетельствует о монопольных устремлениях ее участников.

Диверсификация рисков и возможность косвенного влияния на

партнеров обеспечивается диагональной интеграцией (привязкой к компании,

находящейся на другом уровне вертикального производственного цикла, и

производящей параллельные виды продукции).

Комбинированная интеграция (одновременно по технологической

цепочке и по параллельным видам продукции) позволяет достичь определенного

компромисса между требованиями минимизации упущенной прибыли и минимизации

затрат, в том числе транзакционных издержек.

Принципы интеграции различны. В первую очередь, следует

обратить внимание на процесс приобретения и слияния компаний. В обоих случаях

цель состоит в том, чтобы увеличить потенциал компаний и повысить их роль на

рынке определенных продуктов.

С точки зрения производственно-функциональной интеграции

наиболее распространены следующие типы структур: групповые, холдинговые,

картельные, синдикатные, финансово-промышленные группы и т.д.

В зависимости от степени независимости и внутренней интеграции структуры разделены следующим образом: Материнская компания, филиал, дочерняя компания. Наибольшее развитие такая структуризация получила в международных компаниях, сфера деятельности которых распространяется на зарубежные страны.

Основные требования к интеграции предприятий

В теории и практике современного менеджмента существует

целый ряд причин, объясняющих интеграцию предприятий. Анализируя и

систематизируя мировой опыт, можно выделить следующие основные условия

интеграции предприятий.

Основной причиной реструктуризации компаний в форме слияний

и поглощений является стремление к достижению и усилению синергетического

эффекта, то есть взаимодополняющего эффекта от активов двух и более

бизнес-единиц, общий результат которого превышает сумму результатов отдельных

действий этих компаний. Синергетический эффект в этом случае может быть

обусловлен экономией от масштаба, сочетанием дополнительных ресурсов,

минимизацией транзакционных издержек, повышением рыночной силы за счет снижения

конкуренции (монопольный мотив), взаимодополняемостью в области НИОКР.

Предпосылками интеграции также являются желание повысить

качество управления и устранить недостатки, стремление снизить налоговую

нагрузку, способность диверсифицировать производство и использовать избыточные

ресурсы, мотив продажи «по частям», желание повысить политический вес

менеджмента, личные мотивы менеджеров. Слияния и поглощения также направлены на

увеличение капитализированной стоимости объединенной компании.

Одной из предпосылок вертикальной интеграции компаний

является стремление минимизировать транзакционные издержки. Тот факт, что

транзакционные издержки могут быть существенно снижены и даже предотвращены,

если экономическая координация осуществляется не через рынок, а внутри

предприятия с системой административного управления, является фактором не

только появления предприятий в целом, но и их роста, в том числе по правилам

горизонтальной или вертикальной интеграции.

Среди мотивов интеграции отраслевых групп объединений также:

обеспечение гарантированных условий поставок сырья и продукции, снижение

издержек, увеличение загрузки мощностей, компенсация бизнес-рисков, повышение

технологического уровня.

Развитие интегрированных организационных структур

Поиск эффективных форм организации бизнес-ассоциаций

происходил, по крайней мере, в прошлом столетии. Существует несколько видов

объединения предприятий, которые различаются в зависимости от цели

сотрудничества, характера экономических отношений между участниками и степени

самостоятельности предприятий, участвующих в слиянии. Это стратегические

альянсы, консорциумы, синдикаты, конгломераты, корпорации,

финансово-промышленные группы и др.

Стремление найти баланс между преимуществами централизации и

децентрализации управления и ответственности при слиянии предприятий приводит к

выбору таких организационных форм интеграции, которые занимают промежуточное

положение, как бы, между полностью централизованной корпоративной структурой и

сотрудничеством в чисто рыночной среде.

Организационные формы бизнес-ассоциаций, существенно

отличающиеся степенью интеграции их участников, исторически сложились от

корпораций и семейных объединений в начале века до стратегических альянсов в

конце ХХ века.

Примечательно, что новые возникающие формы организации не

вытесняют, а дополняют прежние формы корпоративной интеграции. Разнообразие

форм увеличивается. Характер взаимоотношений между компаниями становится все

более сложным и очень тонким, учитывая, кроме того, возможность сотрудничества

интегрированных структур.

Одной из наиболее распространенных и развитых

организационных форм интеграции бизнеса является группа.

Группа — это форма объединения (как правило, межотраслевого)

независимых компаний, связанных системой долевых инвестиций, финансовых

блокировок, соглашений об общих интересах, личных связей, патентно-лицензионных

соглашений, а также тесного промышленного сотрудничества.

Материнская компания группы обычно организуется в форме

холдинговой компании (обычно в виде смешанной холдинговой компании) или на

основе взаимодействия материнской и аффилированной (ассоциированной) компаний.

В этой форме деятельность учредительных обществ полностью контролируется.

С точки зрения системы владения акциями можно выделить два

типа групп:

- Подчиненная группа — группа, организованная в форме материнской компании и дочерних компаний;

- Координационная группа — группа, состоящая из сестринских компаний, т.е. созданная таким образом, что отдельные компании-участники обмениваются между собой своими акциями. Таким образом, все члены группы имеют взаимное влияние на политику, проводимую группой, которая в то же время остается под единым руководством.

Как правило, создается подчиненная группа для объединения

производственных площадок по технологической цепочке, а координационная группа

— для интеграции таких видов деятельности, как реализация единой финансовой или

научно-технической политики, скоординированное развитие производства

предприятий, кадровая политика и т.д. Координационная группа, в которую иногда

входят технологически слабо связанные предприятия, по своей сути приближается к

такой форме интеграции предприятий, как конгломерат.

В настоящее время в России действует старейшая компания ОАО

«Кондитерский концерн Бабаевский», входящая в состав холдинга «Объединенные

кондитерские изделия». Его цель — удовлетворить потребительский спрос

известными сортами сладостей и шоколада.

Волгоградская область представлена такими корпорациями, как

«Тракторный завод», «Золотое кольцо Поволжья»,

«Данко», «Радиосети», «Спектр» и др.

Конгломерат — это организационная форма интеграции бизнеса,

объединяющая целую сеть разнородных фирм под единым финансовым контролем,

созданная в результате слияния различных фирм без учета их горизонтальной и

вертикальной интеграции и без производственных общностей.

Диверсифицированные предприятия

Бум крупных диверсифицированных компаний, то есть

конгломератов, произошел в 1960-х годах, хотя крупные конгломераты были созданы

еще в 1920-х годах. Но в то время их создание было инициировано задачами

милитаризации экономики. В 1960-х годах их развитие происходило на чисто

коммерческой основе.

Основными мотивами слияний и поглощений компаний

конгломератов были:

- Получает синергетический эффект;

- Предоставление более широких экономических рамок;

- способность «покупать дешево и продавать дорого».

- Предсказание изменений в структуре рынков или отраслей;

- Пытаться улучшить имидж руководства;

- Желание руководителей увеличить свои доходы, учитывая использование опционов как средства долгосрочного стимулирования;

- сосредоточить внимание на доступе к важным новым ресурсам и технологиям.

В 1970-х годах продолжилась активная диверсификация крупных

компаний, связанная с желанием приобрести активы в электронном и

телекоммуникационном секторах.

Но в 1980-х годах прибыль корпораций начала неуклонно

снижаться. Компании, входящие в состав конгломератов, имели худшие результаты,

чем независимые компании в тех же отраслях, а новые приобретения приносили только

огромные убытки. По подсчетам Майкла Портера, приобретения конгломератами

компаний в несвязанных отраслях потерпели неудачу в 74% случаев в первой

половине 1980-х годов. Рентабельность конгломератов в эти дни также падает.

Функционирование конгломерата в значительной степени зависит

от уровня квалификации его высшего руководства. Отсутствие квалифицированных

топ-менеджеров в аппарате управления равносильно его «смерти».

В России существуют федеральные кооперативные конгломераты,

созданные вокруг созданных государством корпоративных структур или вокруг

бывших или действующих федеральных органов, совмещающих функции

государственного регулирования и экономической деятельности. Самые крупные из

них созданы под эгидой Администрации Президента РФ, Министерства по атомной

энергии, Федеральной контрактной корпорации и Государственной инвестиционной

корпорации.

Консорциум — это временное объединение экономически

независимых фирм, целью которого могут быть различные виды скоординированной

предпринимательской деятельности, часто для совместной конкуренции за контракты

и их совместного исполнения.

Как правило, участники консорциума не формируют

организационные структуры, кроме небольшого аппарата (например, правление

консорциума);

Несмотря на то, что участники консорциума не теряют свою

юридическую и экономическую самостоятельность, эта форма корпоративной

интеграции имеет почти все преимущества юридически ответственной компании. Она

способна эффективно работать в рыночных условиях и привлекать значительные

объемы инвестиций в капиталоемкие проекты.

Каждый участник консорциума должен обеспечить финансирование

своей части работ и принять на себя коммерческие и технические риски, связанные

с выполнением своей части обязательств.

В начале XX века консорциумы представляли собой в основном

соглашения между банками о проведении финансовых операций на национальном и

международном рынках. В середине ХХ века консорциумы стали широко

распространяться в области промышленности и служили целям реализации крупных

промышленных, научно-технических, строительных и других проектов.

Одним из крупнейших в России финансово-промышленных

консорциумов является Альфа-Групп, в сферу интересов которой входят

нефтегазовая разведка, коммерческий и инвестиционный банкинг, управление

активами, страхование, розничная торговля, телекоммуникации, СМИ, водоснабжение

и водоотведение, а также селективное промышленное и коммерческое

инвестирование.

В Волгограде существует несколько организационных форм

интеграции предприятий в форме консорциумов, например,

«Универсалстрой», «Росмонолит» и др.

Синдикат — объединение однородных промышленных предприятий,

образованное с целью сбыта продукции через совместное торговое

представительство и организованное в форме специального торгового общества или

товарищества (акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и

т.д.), с которым каждый из членов синдиката заключает одинаковые условия сбыта

своей продукции.

Отличительной особенностью синдиката как организационной

формы интеграции предприятий является сохранение участниками синдиката

законной, производственной, но ограничительной коммерческой самостоятельности.

Синдикаты позволяют устранить внутреннюю конкуренцию между участниками.

Синдикат европейского типа

Обращаясь к истории, можно отметить, что первый синдикат

европейского типа, появившийся в России, как говорят, был основан немецкими

капиталистами в 1886 году через синдикат гвоздейных и проволочных фабрик. Он

заложил основу для создания синдиката «Нагель» в 1903 году, после

распада которого в 1908 году был основан один из крупнейших синдикатов России —

«Проволока».

В современных условиях синдикат как форма монополистических

ассоциаций с отраслевым профилем теряет свое значение и уступает место более

сложным и гибким формам, что подтверждает отсутствие синдикатов в Волгоградской

области.

Стратегический альянс — это соглашение о совместной работе

двух или более независимых фирм для достижения конкретных экономических целей с

целью достижения синергетического эффекта от использования объединенных и

взаимодополняющих стратегических ресурсов фирм.

Стратегические альянсы являются наиболее перспективной

формой корпоративной интеграции; в 1990-е годы они были в центре внимания ТНК.

Прогнозируется, что они станут важнейшим инструментом конкуренции в 21 веке.

Вступление в альянс является одним из самых быстрых и экономически эффективных

способов реализации глобальной стратегии.

Мотивация компаний к вступлению в альянсы:

- достижение экономии от масштаба;

- Разделение производственных мощностей;

- сотрудничество в изготовлении компонентов или сборке конечных изделий;

- Действия по снижению риска;

- доступ к рынку, где уже сложились рыночные структуры и определенный менталитет, взаимное продвижение продукции друг друга на рынок;

- Передача технологий, знаний и ноу-хау, совместные исследования, обучение персонала;

- Совместная разработка и производство технически сложных изделий (средства связи, компьютеры, самолеты и т.д.).

Исторически сложилось так, что ориентированные на экспорт

компании в развитых странах искали возможности для альянса с компаниями в менее

развитых странах с целью импорта и сбыта своей продукции на местном рынке —

такие договоренности зачастую были необходимы для получения доступа к рынкам

менее развитых стран. В последнее время ведущие компании из разных уголков мира

сформировали стратегические альянсы с целью укрепления их совместных

возможностей по обслуживанию целых континентов и стремлению к еще большему

участию на мировом рынке.

Предпосылками для создания эффективного стратегического

альянса являются долгосрочное планирование, политическая согласованность,

способствующая укреплению доверия между партнерами, а также готовность

руководителей высшего и среднего звена в компаниях-союзниках к совместной

работе.

В настоящее время в Волгоградской области действует НП

«СРО» Межрегиональный альянс строительных компаний», который

выдает сертификаты о допуске к видам работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также оказывает

консультационные услуги и организует обучение для участия в процедурах закупок,

проводимых государственными и муниципальными подрядными организациями.

Формирование финансово-промышленных групп (ФПГ) является

одним из способов обеспечения эффективного использования инвестиционных

проектов. В этом случае роль банков существенно меняется. Банки не

ограничиваются кредитованием промышленных предприятий, а становятся

совладельцами, приобретая их акции. В то же время в банковскую сферу вводится

промышленный капитал путем приобретения компаниями мажоритарных пакетов акций

банков или создания собственных банков.

Внутригрупповое участие создает взаимовыгодные условия для

развития, ориентировано на консолидацию деловых отношений между участвующими

компаниями и служит защитой от поглощений.

Иностранные эксперты выделяют следующие организационные

особенности ДПГ:

- Наличие финансового центра;

- Наличие аналитического центра для разработки стратегии развития ФПГ и предоставления консультаций;

- Формирование комплекса диверсифицированных производственных мощностей;

- обширная сеть обслуживания и продаж;

- четкий механизм координации деятельности на рынках;

- разработанная система обмена информацией, ресурсами и финансами.

На странице курсовые работы по менеджменту вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Менеджмент».

- Здесь темы рефератов по менеджменту

Читайте дополнительные лекции:

- Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке

- Методы коллективного решения проблем

- Количественная оценка рисков

- Исследования организационного поведения

- Коллективные методы обсуждения и решения проблем

- Модель Оучи

- Организация и ее среда

- Эмоционально-волевой потенциал и гигиена умственного труда руководителя

- Руководство по управлению знаниями

- Научение поведению в организации

Виктория Андреевна Останкова

Эксперт по предмету «Менеджмент»

Задать вопрос автору статьи

Основные цели и мотивы интеграции субъектов хозяйствования

Ими являются:

- расширение географии сбыта доступ к новым рынкам (в частности, благодаря преодолению таможенных барьеров)

- повышение конкурентоспособности производства

- смягчение или устранение конкуренции

- рационализация производства и достижение «эффекта масштаба»

- расширение доступа к новым источникам ресурсов и факторам производства (среди которых, в первую очередь, можно выделить технологии, а также трудовые, финансовые, информационных и др. ресурсы)

- снижение риска (диверсификация, достижение большей финансовой устойчивости, уменьшение зависимости от контрагентов и т. д.).

Основные формы интеграции организационных структур

-

Вертикально интегрированные структуры. Основными принципами, которые лежат в основе их построения являются подчинение и распорядительство. Вертикально интегрированные структуры представляют собой очень крупные компании, у которых в качестве основных элементов структуры выступают центры прибыли, а управление последними реализуется из единого центра. Несколько реже в подобного рода корпорациях управленческие полномочия осуществляются через существенное участие в капитале других компаний (в данном случае, материнская компания является держателем контрольных пакетов акций дочерних компаний, которые и формируют интегрированную структуру).

-

Горизонтально интегрированные организационные структуры – собой представляют совокупность взаимосвязанных организаций, скоординированные цели которых обеспечивают реализацию единой стратегии. В данном случае, роль интегрирующего центра могут выполнять одна или несколько организаций. Важной особенностью является то, что в подобного рода структурах нет иерархии, а потому партнёры сохраняют определенную автономность (в рамках своей специализации).

Сделаем домашку

с вашим ребенком за 380 ₽

Уделите время себе, а мы сделаем всю домашку с вашим ребенком в режиме online

Замечание 1

Как известно, очень много современных компаний часто вступают в альянсы с другими компаниями и, при этом, имеет место взаимное владение акциями. Таким образом, иногда бывает довольно затруднительно определить то, какую из компаний следует считать вышестоящей, а какую из них – подчинённой (и, следовательно, с уверенностью утверждать о той или иной форме интеграции).

Формализованные и неформализованные интеграционные объединения

Замечание 2

Необходимо различать между собой формализованные интегрированные объединения (т. е. юридически и структурно оформленные) и неформализованные типы объединений (где альянс носит договорной характер).

Формализованная интегрированная структура собой представляет экономическое объединение компаний на основе единого титула собственности, который принадлежит материнской компании, контролирующей активы других бизнес-единиц (дочерних компаний, филиалов) посредством владения некоторой части их капитала.

«Интегрированные организационные структуры» 👇

В зависимости от целей объединения, характера экономических отношений между бизнес-единицам и степени самостоятельности предприятий, входящих в объединение, можно выделить такие типы формализованных интегрированных структур:

- корпорации

- финансово-промышленные компании (группы, ФПГ)

- концерны

- тресты

- холдинги

- конгломераты и др.

Неформализованные объединения создаются, как правило, на базе договорных соглашений между участниками. Они не имеют официально оформленных органов управления и организационной структуры, совместного уставного капитала и т. д. В данном случае деятельность участников направлена на реализацию единых целей и выполнение определённых обязательств.

Наиболее распространенными видами подобного рода неформализованных интегрированных структур являются:

- картели

- консорциумы

- синдикаты

- ассоциации и др.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Интеграция структуры

Интеграция структуры

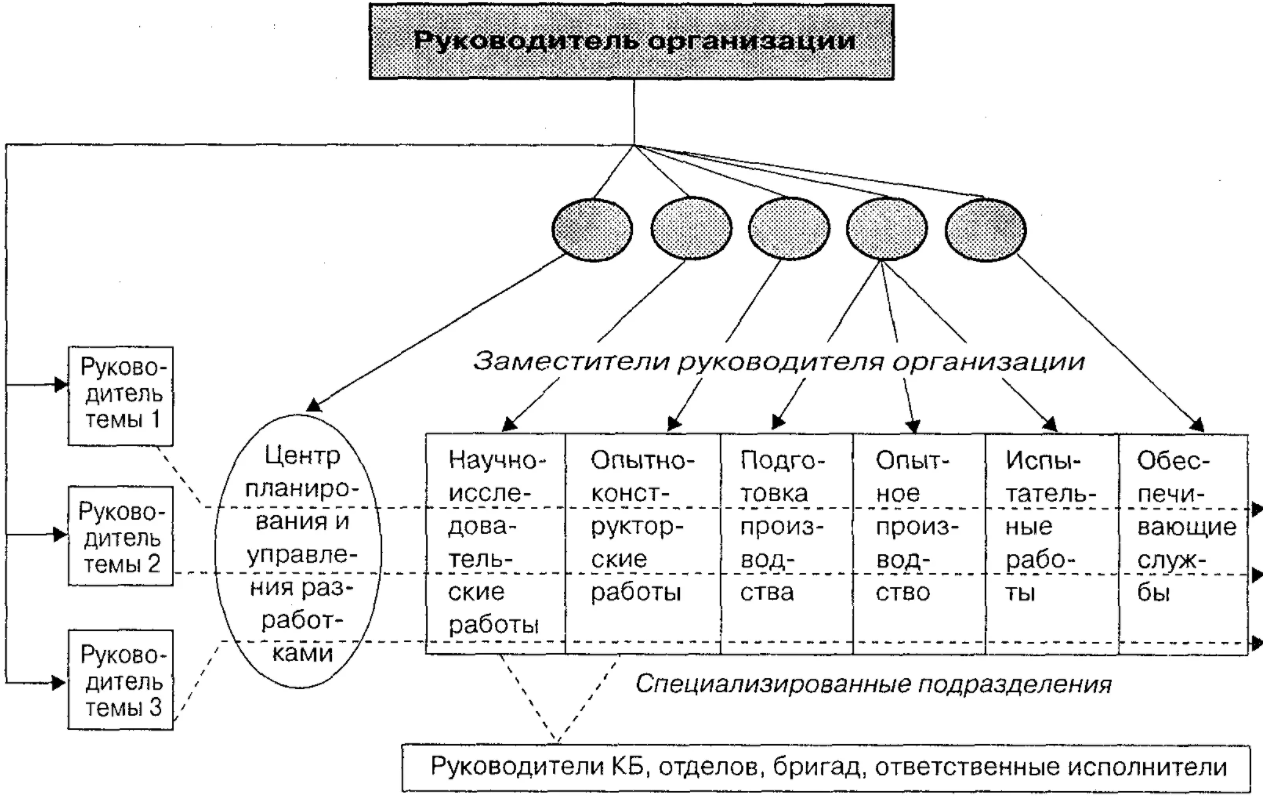

В этой главе мы неоднократно подчеркивали, что единственной оптимальной для всех ситуаций организационной структуры не существует. Как и во всех других управленческих процессах, есть лишь структура, наиболее подходящая для конкретной ситуации. Эффективность организационной структуры того или иного типа зависит от множества факторов. А если подразделения организации функционируют в разных средах, то их структуры тоже должны отличаться. Еще один важный фактор, влияющий на структуру организации, – это интеграция, или, как ее еще называют, координация.

Мы уже говорили, что современные фирмы обычно делятся на подразделения на основе их специализации, что резко повышает ее потенциальную продуктивность. Но, чтобы реализовать этот потенциал, менеджменту необходимо внедрить в организационную структуру механизм координации и интеграции всех подразделений фирмы. Определение данного термина в используемом здесь значении дали исследователи П. Лоуренс и Дж. Лощ: «Интеграция – это процесс достижения единства усилий всех подсистем (подразделений) организации с целью выполнения ее задач». Единство главной цели – важнейшее условие эффективности реорганизации.

Влияние интеграции на достижение целей организации

Для эффективной интеграции организации высший менеджмент должен постоянно помнить об ее общих целях и регулярно напоминать всем сотрудникам о необходимости концентрировать усилия именно на этих целях. Эффективной деятельности каждого отдельного подразделения и работника здесь недостаточно. Менеджменту следует рассматривать организацию как открытую систему. Даже если одно-два подразделения недостаточно эффективно интегрированы в общую структуру организации, снизится ее эффективность в целом. Более того, следует иметь в виду, что плохая интеграция может начать сказываться на эффективности организации только через полгода, а то и через год.

Рассмотрим, например, текстильную фирму, работающую в условиях жесткой конкуренции, частого изменения дизайна продуктов для удовлетворения потребительского спроса и частой смены поставщиков в связи с изменениями потребностей в тканях. Фирма не может выпускать ткань одного вида, поскольку мода постоянно меняется и такой подход приведет к затовариванию. Выпуская разные виды тканей небольшими партиями, она снизит риск затоваривания, но при этом не сможет воспользоваться преимуществами эффекта масштаба производства. Кроме того, если фирма не сможет выполнить все заказы, конкуренты могут вытеснить ее с рынка.

Еще больше усугубляет проблему тот факт, что время между моментом выпуска ткани и ее фактической продажей составляет больше шести месяцев. Это означает, например, что фирма может направить ресурсы на выпуск тканей, не пользующихся спросом, и не заметит ошибки в течение полугода. Следовательно, для достижения намеченных показателей по уровню прибыли и производства этой фирме необходимы эффективные коммуникации между отделом сбыта и производственным отделом и интеграция процесса принятия решений. Если же эти отделы будут независимо друг от друга максимизировать свои усилия вместо того, чтобы совместно работать над достижением общих целей, то фирма, вернее всего, не сможет достичь своих целей, даже если отдел сбыта будет очень эффективно продавать товар, а производственный – производить его.

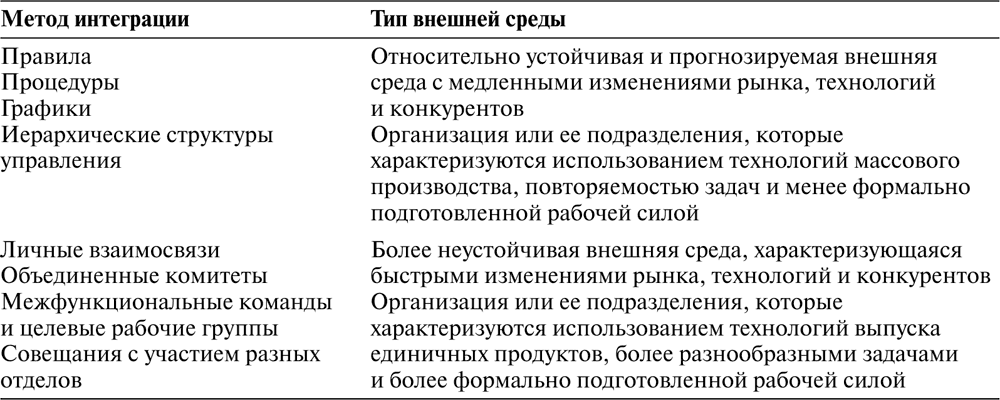

Методы эффективной интеграции

Существует несколько методов эффективной интеграции организации, которые кратко описаны в табл. 12.4. Важно подчеркнуть, что выбор подходящего метода интеграции зависит от среды, в которой действует организация. Один из таких методов, сторонниками которого являются представители школы административного менеджмента, заключается в разработке соответствующих правил и процедур. Однако, по словам теоретика менеджмента Дж. Томпсона, этот метод эффективен только в условиях относительно устойчивой и прогнозируемой внешней среды. (Правила и процедуры – это, по сути, программируемые решения, которые лучше всего подходят для повторяющихся ситуаций. А если среда меняется быстро, то ситуации, как правило, не имеют тенденции к повторению.) Если среда организации быстро меняется, для достижения интеграции необходимо наладить тесные взаимоотношения между людьми и активнее использовать различные комитеты, целевые рабочие группы, комиссии и совещания с участием разных отделов.

Таблица 12.4. Методы интеграции в разных средах.

Следует отметить, что для интеграции организации или ее подразделений, действующих в неустойчивой среде, тоже надо использовать правила, процедуры и иерархические структуры; а совещания с участием разных отделов полезны и в условиях более устойчивой среды. Вопрос в степени использования разных методов.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Новые технологии и интеграция

Новые технологии и интеграция

Новая технология не представляет ценности сама по себе, если ее невозможно эффективно использовать. В 1980-х гг. компания General Motors потратила миллиарды долларов на развитие робототехники, стремясь автоматизировать сборочные конвейеры.

Интеграция

Интеграция

Прямая и обратная интеграция. Компания может работать в любом звене цепочки формирования стоимости. Когда компания работает на участках, отдаленных от начала цепочки, говорят о прямой интеграции по отношению к потребителю. Если, например, владелец фруктового

Вертикальная интеграция

Вертикальная интеграция

Вертикальная интеграция – это объединение в одну компанию нескольких последовательных звеньев производственной цепочки. Вертикальная интеграция в некоторых случаях позволяет объединенной компании получить большую прибыль по сравнению с

Интеграция целевой компании

Интеграция целевой компании

Как всегда, самый сложный момент в M&A – это реализация запланированных синергий. Мало просто купить компанию, надо получить все те дополнительные деньги, которые вы планировали получить сверх стоимости приобретенной компании «самой по

41. Международная экономическая интеграция

41. Международная экономическая интеграция

Международная экономическая интеграция – это процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их

7. Интеграция каталлактических функций

7. Интеграция каталлактических функций

Когда люди, изучая проблемы своей собственной деятельности, и экономическая история, дескриптивная экономическая теория и экономическая статистика, регистрируя действия других людей, применяют термины предприниматель,

Лекция № 10. Интеграция в экономике

Лекция № 10. Интеграция в экономике

1. Актуальные проблемы интеграции российской экономики в мировую

Экономические отношения между странами возникли очень давно, но долгое время они носили нерегулярный и ограниченный характер. Только в XVI – XIX вв. началось формирование

98. Изучение внутренней структуры связей, сравнение структуры связей в разных совокупностях

98. Изучение внутренней структуры связей, сравнение структуры связей в разных совокупностях

Изучение внутренней структуры связей в системе показателей имеет большое аналитическое значение, так как позволяет познавать механизм функционирования экономического объекта,

Как происходит европейская интеграция

Как происходит европейская интеграция

Если отбросить шумиху насчёт успехов уникального строительства экономически и политически единой Европы и трезво оценивать факты, то окажется, что интеграция внутри ЕЭС происходит тактическими шагами, без ясной стратегической

10 ИНТЕГРАЦИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

10 ИНТЕГРАЦИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Интеграция – процесс объединения усилий различных подсистем для достижения целей организации. Интеграция присуща любой системе, в том числе и человеку.Важнейшим условием обеспечения эффективности реорганизации является единство цели как в

4. Интеграция технологии и искусства

4. Интеграция технологии и искусства

Одним из самых любимых преподавателей в Калифорнийском институте искусств в 1980-е годы был легендарный аниматор Боб Маккри, который занялся обучением других аниматоров после 40 лет работы в Disney в тесном контакте с самим Уолтом. Несмотря

Интеграция заинтересованных лиц

Интеграция заинтересованных лиц

Заинтересованные лица – это все физические и юридические лица, которые оказывают влияние на бизнес или подвергаются его влиянию. Сознательный бизнес понимает, что все заинтересованные лица важны, связаны с ним и друг с другом,

ИНТЕГРАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

Хотя многие организации используют разные программы для учета заработной платы и управления персоналом (первые обычно находятся в ведении бухгалтерии), многое можно сказать в пользу комплексной системы. Она делает пользование одной общей базой данных

Интеграция

Интеграция

Мы предоставили вам уже достаточно много общей информации об игровых элементах. На данный момент вся эта информация может показаться несвязной. Мы сделали лишь небольшие наброски различных видов игровых элементов, чтобы вы поняли, что существует огромное

Стратегическая интеграция

Стратегическая интеграция

Для преодоления этих препятствий и полного воцарения на рабочем месте организационной демократии необходимо соединить отдельные разнообразные процессы и методы, которые мы описали, культуры, структуры и системы, которые их поддерживают, а