КонсультантПлюс: примечание.

Ст. 49 (в ред. ФЗ от 30.04.2021 N 115-ФЗ) применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после 30.04.2021.

1. Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 14.3 статьи 35 настоящего Федерального закона, — со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанном пункте. Агитационный период при проведении референдума начинается со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 настоящего Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

(в ред. Федеральных законов от 09.03.2016 N 66-ФЗ, от 30.04.2021 N 115-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 настоящего Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

(в ред. Федеральных законов от 09.03.2016 N 66-ФЗ, от 30.04.2021 N 115-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 настоящего Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 115-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее изготовленные в соответствии с настоящим Федеральным законом и размещенные в установленном законом порядке на специальных местах, указанных в пункте 7 статьи 54 настоящего Федерального закона, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах в соответствии с пунктами 8 и 10 статьи 54 настоящего Федерального закона, могут сохраняться в день голосования на прежних местах.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 09.03.2016 N 66-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. В случае проведения повторного голосования агитационный период возобновляется со дня назначения соответствующей комиссией дня повторного голосования и прекращается в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2016 N 66-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Противодействие административным избирательным технологиям

Говоря об использовании должностного положения, следует иметь в виду одну тонкость, связанную с понятиями «государственный служащий» и «муниципальный служащий». Эти понятия неоднократно употребляются в избирательном законодательстве и часто вводят в

заблуждение участников выборов и членов избирательных комиссий. Следует учитывать, что не всякий человек, находящийся на государственной (муниципальной) службе является государственным (муниципальным) служащим. Чиновники, должности которых установлены конституциями, уставами, специальными законами (обычно

– это высшие чиновники), хотя и состоят на государственной службе, но не являются государственными служащими, а замещают государственные (муниципальные) должности. Поэтому на них не распространяются ограничения, которые установлены для государственных (муниципальных) служащих. Однако это не означает, что для них нет ограничений, связанных с использованием должностного или служебного положения.

Агитационный период

ПОНЯТИЕ АГИТАЦИИ, СРОКИ АГИТАЦИИ

Дать точное и функциональное определение понятия агитации невозможно по той причине, что жизнь богаче идеализированных схем и формального права. Практически все, что напоминает об участниках выборов, можно считать агитацией. Однако слишком широкое определение агитации войдет в противоречие с фундаментальным правом на свободу слова. Российский законодатель попытался максимально четко определить понятие агитации, и вот что у него получилось на сегодняшний день (пункты 2 и 2.1 статьи

48 ФЗГ):

«2. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются:

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против него (них);

183

Противодействие административным избирательным технологиям

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего Федерального закона); в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов; г) распространение информации, в которой явно

преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; д) распространение информации о деятельности

кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей; е) деятельность, способствующая созданию

положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

2.1. Действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, профессиональной деятельности и указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), а действия, указанные в подпунктах «б» – «е» пункта 2 настоящей статьи, – в случае, если эти действия совершены с такой целью неоднократно».

Понятно, что при таком определении один и тот же материал может быть оценен по-разному, в зависимости от

184

Противодействие административным избирательным технологиям

того, кто его оценивает. Право оценивать материал на наличие признаков агитации предоставлено избирательным комиссиям и судам. И они оценивают, как могут.

Например, текст «Именно по этому принципу мы и формировали единый список кандидатов для поддержки его всеми избирателями. Мы обращаемся к вам, уважаемые москвичи, с призывом поддержать наше решение, продиктованное стремлением сделать все возможное для блага Москвы и москвичей» расценен Московской городской избирательной комиссией, а затем Мосгорсудом как не содержащий признаков агитации87. А уличная перетяжка с информацией о съезде партии «Яблоко» была расценена этой же комиссией как агитационный материал.

Избирательное законодательство предусматривает возможность «информирования» избирателей о ходе избирательной кампании. Государственные и муниципальные СМИ обрушивают на избирателя в период избирательной кампании и непосредственно перед ней такой объем «информирования» о деятельности «административных» кандидатов и партий, что их агитационная деятельность через избирательные фонды в некоторых случаях оказывается просто избыточной (см. выше подраздел «Средства массовой информации» в разделе «Инструменты административных избирательных технологий»).

Отдельного внимания заслуживает законодательное определение сроков агитационного периода (п.1 ст.49 ФЗГ):

«Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов…. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования». При этом в статье 2 ФЗГ написано, что «агитационный период – период, в течение

87 Справедливости ради стоит отметить, что в 2001 году законодательство еще не содержало того перечня признаков агитации, который используется в настоящее время.

185

Противодействие административным избирательным технологиям

которого разрешается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума». Это означает, что проводить предвыборную агитацию до выдвижения кандидата нельзя. Но, с другой стороны, в силу определения агитации, приведенного выше, агитации вообще не может быть без кандидата, списка кандидатов (если, правда, не считать недавно введенного пункта в) в определении агитации). Кроме того, за ведение агитации «вне» агитационного периода напрямую не предусмотрены такие санкции как отказ в регистрации, отмена регистрации. Совокупность этих норм приводит к выводу, что вплоть до момента выдвижения кандидата, списка кандидатов, а тем более, – до начала избирательной кампании, любая деятельность не должна признаваться предвыборной агитацией.

Этим фактом объясняется массированная политическая реклама, которую кандидаты и партии проводят до начала избирательной кампании. К «досрочной агитации» особенно охотно прибегают именно «административные» кандидаты и партии, используя подконтрольные им СМИ, а также всевозможные виды наружной рекламы.

При этом возникает несколько спорных вопросов, связанных с оплатой агитационных материалов, изготовленных до начала избирательной кампании или до начала агитационного периода. Так, например, должны ли оплачиваться из избирательного фонда брошюры (о деятельности кандидата, партии), которые изготовлены до начала избирательной кампании? Должны ли оплачиваться, и если да, то в каком порядке, рекламные щиты, которые были изготовлены, размещены и проплачены до начала избирательной кампании? И так далее. Все эти вопросы не имеют решения в рамках действующего закона. Значит, они будут решаться традиционными, неправовыми способами.

Агитация в средствах массовой информации по закону может проводиться не ранее чем за 28 дней до дня голосования (до 2005 года было 30 дней, в 2005 году срок

186

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

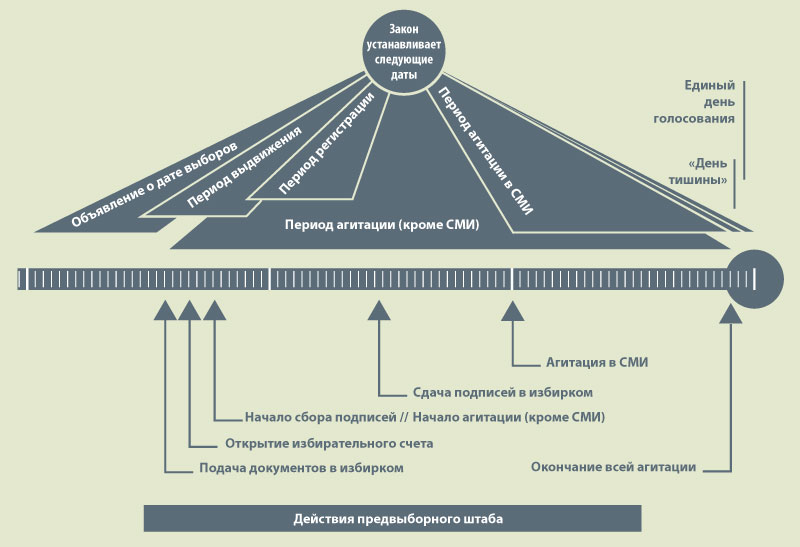

Агитационный период — это период, в течении которого в ходе избирательной кампании законодательно разрешено проведение предвыборной агитации за кандидата или список кандидатов, агитации по вопросам референдума. Российский Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» определяет начало агитационного периода со дня выдвижения кандидата или партийного списка, а окончание — за сутки до единого дня голосования. Кроме того, закон отдельно определяет агитационный период с средствах массовой информации: он начинается за 28 или 30 дней (в зависимости от уровня и региона выборов) и заканчивается за сутки до дня голосования.

Агитационный период

Давайте разберемся в некоторых нюансах агитационного периода.

До объявления даты выборов возможна любая агитация, поскольку этот период находится вне действия предвыборного законодательства.

Закон определяет период, в который глава исполнительной власти должен объявить о назначении даты выборов. Избирательная кампания юридически начинается с этого момента, со дня назначения даты выборов.

Следующая важная дата — момент выдвижения кандидата или партийного списка. С этого момента кандидат или список кандидатов имеют юридическое право вести агитацию. Хочется обратить внимание на то, что кандидат или список могут начинать агитацию еще до регистрации избиркомом в качестве кандидата или списка.

Неоднозначна трактовка того, можно ли вести агитацию от момента назначения даты выборов до момента выдвижения кандидата. С одной стороны, до момента выдвижения кандидат формально не является участником избирательного процесса и потому может делать все, что угодно. Но с другой стороны, с момента выдвижения он уже становится участником процесса. Часть судов трактуют закон в пользу кандидата (то есть до момента выдвижения в качестве кандидата политик может вести агитацию), часть — нет (кандидат не имеет право вести агитацию с момента назначения даты выборов до момента выдвижения). На практике многие кандидаты и их штабы предпочитают не рисковать и прекращают агитацию до момента выдвижения.

Следующее ограничение в рамках агитационного периода, которое необходимо учитывать при составления плана избирательной кампании — любая агитация должна быть оплачена с избирательного счета кандидата. Иначе — нарушение, которое называется финансирование избирательной кампании в обход избирательного счета и при превышении суммы денег, потраченных на агитацию в обход счета 10 % от разрешенного размера избирательного фонда, кандидата могут снять с регистрации. Кроме того, закон требует стопроцентной предоплаты услуг типографий. Иными словами, печать агитационных печатных материалов в долг запрещена.

Поэтому сразу после выдвижения целесообразно открыть избирательный счет и начать заполнять его. Дело в том, что даже сбор подписей (оформление документов, заверение подписей сборщиков у нотариуса) должны быть оплачены со счета. С того момента, как счет открыт и на него поступили средства можно начинать агитацию, требующую расходов.

Отдельно введено ограничение на размещение агитационных материалов в СМИ — двадцатью восемью или тридцатью днями в зависимости от региона или уровня выборов. Этот запрет не распространяется на другие формы агитации, а так же на освещение средствами массовой информации хода выборов.

Любая агитация прекращается в 24-00 в пятницу, предшествующую дню голосования. Суббота, накануне дня агитации — «День тишины». Считается, что в этот день избиратель должен получить передышку от агитации для того, чтобы спокойно взвесить все «за» и »против» и принять окончательное решение. В этот день, а так же в день голосования, есть исключение только для одного вида агитации — наружной. Биллборды, растяжки, плакаты и другие формы могут висеть на тех местах, на которых они висели накануне в пятницу.

Статья 2. Основные термины и понятия

Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины и понятия означают:

1) агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума;

В комментируемом подпункте раскрывается понятие «агитационные материалы», используемое в дальнейшем в комментируемом Федеральном законе в отношении как материалов, распространяемых на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (статьи 51 и 52), так и иных материалов, а именно: печатных (листовки, плакаты, брошюры, книги), аудиовизуальных (находящихся на магнитных носителях, распространяемых через информационно-телекоммуникационную сеть общего пользования «Интернет», средства звуковой рекламы, мобильную связь), материалов наружной рекламы, сувениров, значков, предметов массового потребления (статьи 49 и 54). Материал следует признавать агитационным в случае, если он, во-первых, содержит признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума; во-вторых, предназначен для массового распространения; в-третьих, указанное распространение проводится в период избирательной кампании, кампании референдума. Понятие «избирательная кампания» определено в подпункте 19, а кампании референдума – в подпункте 34 комментируемой статьи.

Материал является агитационным, если он направлен на то, чтобы побудить (побуждает) избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов, участников референдума – поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос (подпункты 3 и 4 комментируемой статьи). Для более точного определения, наличествуют ли в материале признаки предвыборной агитации, следует обращаться к пункту 2 статьи 48 комментируемого Федерального закона. Для того чтобы определить, является ли распространение материала массовым, возможно обращение, в частности, к статье 4 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» 1 , в которой указано, что опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров произведения, фонограммы в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения, фонограммы; публичным показом, публичным исполнением или сообщением для всеобщего сведения являются любые показ, исполнение или сообщение произведений, фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи 1 . В отношении агитационных материалов, распространяемых на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» 2 , под «массовым распространением» следует понимать продажу (подписку, доставку, раздачу) периодических печатных изданий, аудио- или видеозаписей программ, трансляцию радио, телепрограмм (вещание), демонстрацию кинохроникальных программ.

___________

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1242.

Агитационные материалы должны изготавливаться и распространяться в соответствии с рядом правил, установленных комментируемым Федеральным законом, основными из которых являются, во-первых, распространение исключительно в рамках агитационного периода; во-вторых, предварительная оплата изготовления и распространения из средств избирательного фонда, фонда референдума (исключение составляют распространение в рамках предоставленных в соответствии с законом бесплатных эфирного времени или печатной площади, а также распространение с помощью граждан Российской Федерации, лично безвозмездно участвующих в избирательной кампании, кампании референдума); в-третьих, наличие определенных, предусмотренных законом реквизитов; в-четвертых, предварительное представление экземпляров (копий, фотографий) в избирательные комиссии, комиссии референдума (за исключением агитационных материалов, распространяемых через СМИ); в-пятых, отсутствие призывов к экстремистской деятельности (статьи 2, 49–52, 54, 56, 58 и 59 комментируемого Федерального закона).

Агитационные материалы следует отличать от информационных материалов (см. комментарий к статье 44; пункту 2 статьи 45; пункту 1 статьи 46; статье 48 комментируемого Федерального закона).

За нарушение ряда правил изготовления и распространения агитационных материалов статьями 5.5, 5.8–5.12 и 5.18–5.20 КоАП РФ 3 установлена административная ответственность. За умышленное уничтожение или повреждение законно изготовленных и распространенных агитационных материалов предусмотрена ответственность по статье 5.14 КоАП РФ.

2) агитационный период – период, в течение которого разрешается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума;

Продолжительность агитационного периода установлена в пункте 1 статьи 49 комментируемого Федерального закона: агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов, регистрации инициативной группы по проведению референдума и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. В рамках агитационного периода выделен период проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, который начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в момент окончания агитационного периода. Проведение агитации вне рамок агитационного периода является незаконным. КоАП РФ установлена ответственность за проведение агитации в период, когда это запрещено законом (статья 5.10).

__________________

1 См. также: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 года № 14 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» // Российская газета. 2006. 28 июня.

2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300; СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 169; № 24. Ст. 2256; № 30. Ст. 2870; 1996. № 1. Ст. 4; 1998. № 10. Ст. 1143; 2000. № 26. Ст. 2737; № 32. Ст. 3333; 2001. № 32. Ст. 3315; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 27, Ст. 2708; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 30. Ст. 3104; 2006. № 31. Ч. 1. Ст. 3452. № 43. Ст. 4412.

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. (Ч. I). Ст. 1. № 30. Ст. 3029; № 44. Ст. 4295, 4298; 2003. № 27. Ст. 2700, 2708, 2717; № 46. Ст. 4434; № 50. Ст. 4847, 4855; 2004. № 31. Ст. 3229; № 34. Ст. 3529, 3533; № 44. Ст. 4266; 2005. № 1. Ст. 9, 13, 45; № 10. Ст. 763; № 13. Ст. 1077; № 19. Ст. 1752; № 30. Ст. 3104.

3) агитация по вопросам референдума – деятельность, осуществляемая в период кампании референдума и имеющая целью побудить или побуждающая участников референдума поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос;

Понятие «агитация по вопросам референдума» является одним из основополагающих для процесса референдума, поскольку от содержания этого понятия во многом зависит дальнейшее установление рамок законных агитационных действий участников референдума – как тех, кто инициирует референдум, поддерживает инициативу его проведения, так и тех, кто выступает против этой инициативы.

Поскольку агитация определяется как деятельность, то в качестве таковой следует, как правило, рассматривать определенные действия – производство и (или) распространение информации, носящей агитационный характер, личные выступления и т.п. Действия эти направлены на сознание гражданина (участника референдума), вырабатывают у него определенные мотивы и установки, которые в момент принятия им решения (ставить ли подпись в поддержку инициативы проведения референдума или нет, участвовать ли в референдуме или нет), а также в момент его непосредственного волеизъявления (голосования «за» или «против») могут оказывать решающее воздействие на суть принятого им решения. Эти действия направлены на достижение определенного результата (поддержка инициативы проведения референдума либо отказ от такой поддержки, голосование либо отказ от голосования на референдуме, одобрение либо неодобрение вынесенного на референдум вопроса) и могут способствовать, а при достижении соответствующей цели способствуют формированию у участника референдума определенного мнения по инициативе референдума или вопросам референдума. Таким образом, основополагающим для выявления в деятельности участников референдума признаков агитации является либо «формальный» момент – из характера самой деятельности следует ее направленность на достижение определенного результата на референдуме, либо «материальный» – деятельность побудила участников референдума поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос. Агитацию по вопросам референдума следует отличать от информирования участников референдума (см. комментарий к статьям 44, 45, 46, 48 комментируемого Федерального закона).

Квалифицировать деятельность в качестве агитационной можнов случае, если распространяются призывы ставить подписи в поддержку инициативы референдума, голосовать за или против вопросов, вынесенных на референдум, и т.п., либо в случае наличия факта оплаты изготовления агитационного материала из фонда референдума или его размещения в рамках специально предоставленного бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади. Однако агитация по вопросам референдума может и не иметь таких формальных признаков (в части отсутствия оплаты изготовления агитационного материала из фонда референдума это означает нарушение закона). В этом случае следует прибегать к выявлению в деятельности признаков, указывающих на цель изготовления агитационного материала, или к рассмотрению конкретных результатов его распространения. При этом важная роль в оценке материала отводится комиссии референдума, которая коллегиально рассматривает тот или иной факт и вправе признать либо не признать материал агитационным. В случае судебного спора такая же роль отводится суду. Вместе с тем не исключается, что специальным законом о референдуме могут быть установлены критерии отнесения той или иной деятельности к агитационной, аналогично тому, как они установлены пунктом 2 статьи 48 комментируемого Федерального закона для предвыборной агитации (безусловно, с учетом специфики процесса референдума).

Агитацией по вопросам референдума признается только деятельность, осуществляемая в период кампании референдума, который согласно подпункту 34 комментируемой статьи начинается со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума и кончается в день представления комиссией референдума, организующей референдум, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение референдума, либо в день отказа в проведении референдума. Деятельность, имеющая ряд признаков агитации, но проводимая вне рамок кампании референдума (например, призывы поддержать вопросы референдума, распространяемые до регистрации инициативой группы по проведению референдума), агитационной по смыслу комментируемого Федерального закона не является. Эта деятельность регламентируется общими правилами распространения информации, установленными законодательством, в том числе Законом Российской Федерации«О средствах массовой информации».

Законной может быть признана только агитация по вопросам референдума, проводимая в рамках агитационного периода (статья 49 комментируемого Федерального закона). Период кампании референдума простирается за пределы дня голосования, но в связи с тем, что после голосования отсутствует возможность поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос, утрачивается предмет агитации по вопросам референдума, и агитация по вопросам референдума проводиться не может. По своему содержанию агитация по вопросам референдума может быть направлена на побуждение участников референдума:

а) поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки (такая деятельность может осуществляться на этапе сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума);

б) голосовать либо отказаться от голосования на референдуме (агитация при проведении референдума в отличие от предвыборной агитации может касаться вопросов участия в референдуме, т.е. быть направленной на обеспечение явки (либо неявки) участников референдума на участки референдума для голосования, при этом, учитывая значительный порог явки для признания референдума состоявшимся, – более 50 процентов от общего числа участников референдума (пункт 8 статьи 70 комментируемого Федерального закона), агитация такого содержания может занимать весьма значительное место в кампании референдума);

в) поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос (согласно пункту 8 статьи 70 комментируемого Федерального закона решение считается принятым на референдуме в случае, если за него проголосовало более 50 процентов от числа участников референдума, принявших участие в референдуме. Агитация такого содержания направлена на получение того или иного результата референдума).

4) агитация предвыборная (предвыборная агитация) – деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них);

Понятие «предвыборная агитация» является одним из основополагающих для избирательного процесса, поскольку от содержания этого понятия во многом зависит дальнейшее установление в главе VII комментируемого Федерального закона, а равно в соответствующих положениях иных законов о выборах, рамок законных агитационных действий избирателей, иных участников избирательного процесса. Формулировка понятия была скорректирована Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 93-ФЗ. Поскольку агитация определяется как деятельность, то в качестве таковой следует, как правило, рассматривать определенные действия (производство и (или) распространение информации, носящей агитационный характер, личные выступления субъектов избирательного процесса, других лиц и т.п.). Объектом этих действий является сознание избирателя, поскольку эти действия влекут выработку у избирателя определенных мотивов и установок, которые в момент его волеизъявления окажут решающее воздействие на характер принятого им решения, направлены на достижение определенного результата (голосование за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо не голосование ни за одну из позиций в избирательном бюллетене) и могут способствовать, а при достижении соответствующей цели способствуют выработке у избирателя определенного мнения о кандидате (кандидатах), избирательном объединении (избирательных объединениях). Таким образом, основополагающим для выявления в деятельности признаков предвыборной агитации являются и «формальный» момент, когда из характера самой деятельности следует ее направленность на достижение определенного результата выборов, и «материальный», когда деятельность побудила избирателя поддержать или не поддержать того или иного кандидата (список кандидатов).

Предвыборную агитацию следует отличать от информирования избирателей (см. комментарий к статьям 44, 45, 46 и 48 комментируемого Федерального закона).

Квалифицировать деятельность в качестве агитационной можнов случае, если в ее процессе распространяются призывы голосовать за или против кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов, либо в случае наличия факта оплаты изготовления агитационного материала из избирательного фонда или размещения материала в рамках специально предоставленного бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади. Однако предвыборная агитация может и не иметь таких формальных признаков (в части отсутствия оплаты из избирательного фонда изготовления агитационного материала это означает нарушение правил изготовления и распространения агитационных материалов). В этом случае следует прибегать к выявлению в деятельности субъекта избирательного процесса признаков, указывающих на цель изготовления (распространения) агитационного материала, или к рассмотрению конкретных результатов его распространения. При этом важная роль в оценке материала отводится избирательной комиссии, которая коллегиально рассматривает тот или иной факт и вправе признать либо не признать материал агитационным. В случае судебного спора такая же роль отводится суду. В целях объективизации оценок в пункте 2 статьи 48 комментируемого Федерального закона для предвыборной агитации установлен ряд критериев отнесения той или иной деятельности к агитационной деятельности.

Предвыборной агитацией признается только деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании, который согласно подпункту 19 комментируемой статьи начинается со дня официального опубликования (публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении (проведении) выборов и заканчивается днем представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. Таким образом, в комментируемом Федеральном законе четко ограничен период, в течение которого деятельность, подпадающая под признаки предвыборной агитации, считается агитационной. Подобное ограничение сроков, в течение которых осуществляется деятельность, признаваемая комментируемым Федеральным законом предвыборной агитацией, имеет исключительно важное значение для определения предвыборной агитации, так как позволяет рассматривать ее вне привязки к моментам выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов. В связи с этим следует расценивать как предвыборную агитацию деятельность, проводимую в период избирательной кампании, способствующую формированию в сознании избирателя отношения к политическим партиям, иным общественным объединениям, имеющим право участвовать в выдвижении кандидатов, потенциальным кандидатам (лицам, позиционирующим себя в качестве таковых) и выдвинутым, зарегистрированным кандидатам 1 . Однако в данном случае имеется исключение: не следует расценивать как предвыборную агитацию информационную (в том числе рекламную) деятельность в СМИ политических партий, выходящую за рамки территории проведения избирательной кампании, кампании референдума и не связанную непосредственно с избирательной кампанией. Такую деятельность все политические партии вправе осуществлять в силу положений пунктов 1 и 3 статьи 8, подпунктов «а» и «ж» статьи 26 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» 2 . Деятельность, имеющая некоторые признаки агитации, но проводимая вне временных рамок периода избирательной кампании (например, призывы голосовать за то или иное лицо на будущих выборах), агитационной в смысле настоящего Федерального закона не является 3 .

____________

1 По данному вопросу см., например: решение Верховного Суда Российской Федерации от 19 ноября 1999 года по делу № ГКПИ 99-934, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 декабря 1999 года по делу № КАС99-352 // Избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации в решениях Верховного Суда Российской Федерации 2001. М., 2002. С. 855–860, 862–867.

2 СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 26. Ст. 2574; № 50. Ст. 4855; 2004. № 52. Ст. 5272; 2005. № 1. Ст. 9; № 30. Ст. 3104.

3 Отсутствие подробного регулирования политической агитации (политической рекламы), проводимой вне пределов временных рамок проведения избирательных кампаний, можно рассматривать как пробел в действующем законодательстве Российской Федерации. Только отдельные аспекты такой деятельности в самом общем виде регулируются Федеральным законом «О политических партиях».

Агитационная деятельность может быть как законной, так и незаконной (противоправной). Законной может быть признана только предвыборная агитация, проводимая в рамках агитационного периода (статья 49) и с соблюдением требований главы VII комментируемого Федерального закона.

Период избирательной кампании заканчивается за пределами дня голосования, но так как после голосования отсутствует возможность голосовать за или против кандидата, утрачивается предмет предвыборной агитации, в связи с чем деятельность участников избирательной кампании после дня голосования уже не может быть расценена как предвыборная агитация. Исключение составляют случаи применения избирательной системы, предусматривающей при определенных условиях проведение повторного голосования (пункт 1 статьи 71 комментируемого Федерального закона). В этом случае после первого тура голосования, как правило, может остаться поле для агитационной деятельности, которая должна проводиться в соответствии с требованиями закона. По своему содержанию предвыборная агитация может быть направлена на:

а) побуждение избирателей к голосованию за кандидата. Согласно подпункту 35 комментируемой статьи кандидат – лицо, выдвинутое в установленном комментируемым Федеральным законом, иным законом порядке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в законодательном (представительном) органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата. Согласно пункту 1 статьи 32 комментируемого Федерального закона кандидат может быть выдвинут непосредственно либо в составе списка кандидатов. Таким образом, предвыборной агитацией следует признавать как деятельность, направленную на побуждение избирателей к голосованию за кандидата, выдвинутого непосредственно, так и за кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов. Как указано в пункте 2 статьи 33 комментируемого Федерального закона, кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные комментируемым Федеральным законом, иным законом, после поступления в соответствующую избирательную комиссию уведомления о выдвижении кандидата и заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу. Вместе с тем, как указано выше, для того чтобы воздействовать в период избирательной кампании на сознание избирателя с целью побудить его голосовать за того или иного кандидата, не обязателен формальный акт выдвижения или регистрации кандидата. В связи с этим, если в период избирательной кампании совершаются действия, создающие определенное общественное мнение в отношении какого-либо гражданина как потенциального кандидата, если он позиционируется в качестве возможного кандидата на назначенных выборах, такие действия также следует признавать предвыборной агитацией;

б) побуждение избирателей к голосованию за кандидатов, например, за кандидатов, выдвинутых какой-либо политической партией в многомандатном избирательном округе или на всей территории, где проводятся выборы, либо за кандидатов, имеющих сходные предвыборные платформы, либо за кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов;

в) побуждение избирателей к голосованию за список кандидатов. Согласно подпункту 59 комментируемой статьи список кандидатов – это единый список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением на выборах в законодательный (представительный) орган государственной власти, представительный или иной выборный орган местного самоуправления, а также указанный список, заверенный либо зарегистрированный организующей выборы избирательной комиссией. Статьи 35 комментируемого Федерального закона устанавливает ряд условий выдвижения списка кандидатов избирательными объединениями. Кроме того, статьей 25 Федерального закона «О политических партиях» предусмотрены требования к выдвижению списков кандидатов политическими партиями. Если агитация за список кандидатов в период избирательной кампании ведется до состоявшегося факта выдвижения этого списка, то она является незаконной (см. комментарий к статье 48);

г) побуждение избирателей к голосованию за списки кандидатов также является формой предвыборной агитации, хотя представляется малоэффективным с учетом распространенных в Российской Федерации избирательных систем, не предусматривающих возможности для избирателя проголосовать за несколько списков кандидатов (так называемое панаширование);

д) побуждение избирателей к голосованию против кандидата. На практике агитация против какого-либо кандидата возможна, но, поскольку закон исходит из принципа альтернативности выборов, такая агитация одновременно может рассматриваться и как агитация за иных кандидатов;

е) побуждение избирателей голосовать против списка кандидатов. Такая агитация, по существу, является агитацией за иные списки (иной список), поскольку в избирательной кампании должно участвовать не менее двух списков кандидатов (пункт 30 статьи 38);

ж) побуждение избирателей к голосованию против кандидатов, против списков кандидатов. Такая агитация может проводиться в пользу того кандидата, списка кандидатов, который не упоминается при агитации против кандидатов, списков кандидатов 1 .

В отличие от прежнего Федерального закона понятие «предвыборная агитация» не включает в себя деятельность, побуждающую или имеющую целью побудить избирателей к участию в выборах. Такое исключение снимает неопределенность в вопросе о том, чем считать деятельность комиссий по информированию избирателей о дате и месте голосования, о порядке осуществления избирательных действий, производимую в силу, например, пункта 6 статьи 20 комментируемого Федерального закона, и которая объективно может повлиять на решение избирателя участвовать в выборах. Предвыборной агитацией не является и деятельность, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к неучастию в выборах. Ряд авторов считают, что такие призывы посягают на принципы народовластия и периодичности выборов, закрепленные Конституцией Российской Федерации и международными правовыми актами 2 .

___________

1 Следует учитывать, что пунктом 52 статьи 56 комментируемого Федерального закона, введенного Федеральным законом от 5 декабря 2006 года № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», предусмотрены некоторые ограничения на предвыборную агитацию, направленную против кандидата, кандидатов, списка кандидатов, списков кандидатов. СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5303.

2 См.: Комментарий к Федеральному закону от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). М., 1999. С. 20.

Другие авторы полагают, что не упоминание такого рода призывов выводит их из сферы правового регулирования выборов, в связи с чем позволяет бесконтрольно и безнаказанно проводить такого рода деятельность, в том числе лицам, которым проведение предвыборной агитации запрещено законом. В связи с этим отметим, что прямого запрета на деятельность, направленную на побуждение избирателей к неучастию в выборах, в комментируемом Федеральном законе, равно как и в иных федеральных законодательных актах, пока нет. В то же время при определенных обстоятельствах такая деятельность может оцениваться как воспрепятствование осуществлению избирательных прав, например, если она сопряжена с подкупом, насилием, использованием должностного или служебного положения, что влечет привлечение виновного лица (виновных лиц) к уголовной ответственности по статье 141 УК РФ 1 .

5) адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

Согласно статье 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242?I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 2 местом жительства может являться жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иные жилые помещения, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), социального найма, договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных федеральным законодательством. В соответствии со статьей 3 указанного Закона Российской Федерации граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713 утверждены Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечень должностных лиц, ответственных за регистрацию (в редакции от 22 декабря 2004 года) 3 , в соответствии с которыми органы регистрационного учета регистрируют граждан по месту жительства и производят в их паспортах отметку о регистрации по месту жительства; гражданам, регистрация которых производится по иным документам, удостоверяющим личность, выдается свидетельство о регистрации по месту жительства (пункт 18 указанных Правил). Таким образом, факт постоянного или преимущественного проживания гражданина в конкретном жилом помещении может быть подтвержден отметкой в соответствующем документе о регистрации его по месту жительства. Указанные документы с отметками подтверждают сведения об адресе места жительства гражданина.

__________

2 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 1999. № 11. Ст. 1255; № 28. Ст. 3489; 2001. № 13. Ст. 1140; 2003. № 15. Ст. 1304; № 27. Ст. 2708; № 50. Ст. 4848; 2005. № 1. Ст. 3; № 30. Ст. 3104.

2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1227.

3 СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2939.

6) бюллетень – избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на референдуме;

Избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на референдуме является важнейшим документом, содержащим официальные данные о всех зарегистрированных по соответствующему избирательному округу кандидатах, фамилиях, именах и отчествах кандидатов из списка кандидатов соответствующего избирательного объединения и (или) его соответствующей региональной части либо о вынесенном на референдум вопросе и (или) проекте закона (нормативного правового акта). Именно в бюллетене отражается основная информация о волеизъявлении каждого избирателя (участника референдума), принявшего участие в голосовании. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации достаточно определенно закрепляют требования, предъявляемые к утверждению формы и текста бюллетеней, их изготовлению, выбраковке и передаче в нижестоящие комиссии, а также к условиям и срокам хранения бюллетеней после завершения выборов или референдума. В комментируемом Федеральном законе эти нормы установлены в статье 63.

7) вопрос (вопросы) референдума – вопрос (вопросы), проект закона, иного нормативного правового акта, по которым предлагается провести или проводится референдум;

Термин «вопрос (вопросы) референдума» является объединяющим и используется в комментируемом Федеральном законе для удобства в целях избежания возможных текстуальных повторов. Он включает в себя: 1) собственно вопрос (вопросы) референдума; 2) проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, проекты иных нормативных правовых актов, по которым участник референдума определяет свою позицию и выражает ее посредством тайного голосования. Вопросы, выносимые на референдум, составляют предмет референдума. На референдуме решаются наиболее важные вопросы, имеющие государственное и общественное значение и затрагивающие интересы большинства населения.

Предмет референдума – это прежде всего вопросы государственной жизни. В статье 1 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» установлено, что референдум Российской Федерации есть голосование граждан Российской Федерации по вопросам государственного значения. Отсюда очевиден государственный характер общероссийских референдумов. Возникает вопрос, могут ли быть предметом референдума вопросы общественной жизни. Ответ будет положительным, поскольку следует принимать во внимание следующие аргументы: 1) народовластие, предусмотренное в статье 3 Конституции Российской Федерации, не сводится только к государственной власти, так как существует и общественная форма народовластия; 2) референдум как государственное мероприятие может быть использован для решения вопросов общественного характера, если это одновременно необходимо в интересах государства; 3) современная концепция публичной власти в Российской Федерации включает кроме государственной и общественной власти, также власть (публичную власть) местного самоуправления, которая по своей юридической природе является общественной.

Однако действия публичной власти местного самоуправления обеспечиваются авторитетом государства и поэтому обязательны для граждан, находящихся на соответствующей территории. Кроме того, органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями. Власть местного самоуправления (местного сообщества) как форма публичной власти населения соответствующего муниципального образования осуществляется не только через органы местного самоуправления, образуемые населением, но и населением непосредственно. Таким образом, референдум органически заложен в систему публичной власти местного самоуправления. Среди форм осуществления местного самоуправления часть 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации называет референдум, на который выносятся важные, значимые вопросы жизни населения определенной территории, имеющие общественное значение.

В соответствии со статьей 11 Конституции Российской Федерации государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации; государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Кроме того, статья 130 Конституции Российской Федерации закрепляет, что местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления, при этом в соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Комментируемый подпункт 8 перечисляет основные категории выборных должностных лиц в Российской Федерации, которые избираются непосредственно гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Правовой статус указанных выборных должностных лиц закреплен соответственно в Конституции Российской Федерации, федеральных законах, конституциях (уставах), законах субъектов Российской Федерации, уставах муниципальных образований. По смыслу комментируемого подпункта избираемые таким образом должностные лица являются выборными должностными лицами.

Конституция Российской Федерации закрепляет положение о том, что Президент Российской Федерации является главой государства (часть 1 статьи 80), избирается на четыре года гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, при этом порядок выборов определяется федеральным законом (части 1 и 4 статьи 81).

В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 1 , который принят в соответствии с пунктом «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации и предусматривает, что в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления. Указанный Федеральный закон закрепляет положение о том, что систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации составляют: законодательный (представительный) орган государственной власти; высший исполнительный орган государственной власти; иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. В субъекте Российской Федерации может устанавливаться система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти, возглавляемым руководителем высшего исполнительного органа государственной власти.

________

1 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; 2000. № 31. Ст. 3205; 2002. № 30. Ст. 3024; 2003. № 27. Ст. 2709; 2004. № 50. Ст. 4950; 2005. № 30. Ст. 3104, 3108; № 42. Ст. 4216; 2006. № 1. Ст. 9, 10.

Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может устанавливаться должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. В отличие от прежней редакции указанного Федерального закона, предусматривавшей избрание высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерациинепосредственно гражданами на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании, с декабря 2004 года указанные лица наделяются полномочиями высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации (данный порядок был признан соответствующим Конституции Российской Федерации постановлением Конституционного Суда Российской Федерации) 1 .

Из положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2 следует, что глава муниципального образования избирается гражданами, проживающими на территории муниципального образования, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, либо представительным органом местного самоуправления из своего состава в порядке, установленном федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Глава муниципального образования возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования; наделяется уставом муниципального образования собственной компетенцией по решению вопросов местного значения; подотчетен населению; уставом муниципального образования может быть предусмотрена возможность отзыва главы муниципального образования; в соответствии с Федеральным законом «Об основах муниципальной службы» 3 не относится к категории муниципальных служащих. Глава муниципального образования может в соответствии с уставом муниципального образования именоваться, например, мэром городского округа, главой муниципального района. Комментируемое понятие применимо только к случаю, когда глава муниципального образования избирается непосредственно гражданами (избирателями) на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. В случае избрания главы муниципального образования на заседании представительного органа муниципального образования, в том числе муниципального района, глава муниципального образования не признается выборным должностным лицом в смысле комментируемого Федерального закона.

________

1 См.: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 13-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 336.

2 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2004. № 25. Ст. 2484; № 33. Ст. 3368; 2005. № 1. Ст. 9, 12; № 30. Ст. 3104.

3 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 224.

В отличие от выборов Президента Российской Федерации, в выборах главы муниципального образования в соответствии с пунктом 10 статьи 4 комментируемого Федерального закона и международными договорами Российской Федерации вправе также участвовать, в том числе выдвигать свою кандидатуру, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования.

9) выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица;

Комментируемый подпункт раскрывает содержание одной из форм непосредственного (прямого) волеизъявления граждан, применяемой в целях формирования органов публичной власти (органов государственной власти, органов местного самоуправления) и наделения полномочиями ее выборных должностных лиц, а именно выборов, которые являются способом формирования органов публичной власти и наделения полномочиями ее должностных лиц посредством голосования (прямого волеизъявления) избирателей на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом всеобщность избирательного права – права голосовать (активного избирательного права) и права баллотироваться (пассивного избирательного права) – не означает, что эти права принадлежат всем гражданам. Не имеют права участвовать в голосовании и баллотироваться в качестве кандидатов граждане, не достигшие совершеннолетия (18 лет – статья 60 Конституции Российской Федерации), а также признанные судом недееспособными или отбывающие наказание в виде лишения свободы по приговору суда (часть 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации). При этом Конституция Российской Федерации предусматривает более высокий возрастной ценз для Президента Российской Федерации (35 лет) и для депутатов Государственной Думы (21 год), а также некоторые другие конституционные ограничения пассивного избирательного права в отношении носителей этих выборных мандатов, которые рассмотрены в комментариях к соответствующим статьям комментируемого Федерального закона.

В комментируемом подпункте установлено, что выборы как форма прямого волеизъявления граждан проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и только в целях формирования (избрания состава) органа государственной власти, органа муниципального образования или наделения полномочиями должностного лица. Понятие «выборы» в смысле комментируемого Федерального закона не распространяется на формирование органов государственной власти или местного самоуправления либо на наделение полномочиями должностного лица, если эти процедуры осуществляются не непосредственно избирателями, а специально созываемым собранием представителей, соответствующим законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, представительным органом местного самоуправления (косвенные, или многостепенные, выборы). В этом смысле выборы иных органов или наделение полномочиями иных должностных лиц, например, избрание в соответствии с действующим законодательством на сессионном заседании законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации представителя указанного органа государственной власти в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или наделение гражданина полномочиями высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, либо избрание Председателя Государственной Думы непосредственно депутатами Государственной Думы из своего состава в рамках процедуры, предусмотренной ее Регламентом, равно как главы муниципального образования – представительным органом муниципального образования из своего состава в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования, не являются предметом регулирования комментируемого Федерального закона. Кроме того, не являются выборами в смысле комментируемого Федерального закона наделение полномочиями представителей или должностных лиц, избрание органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений (например, избрание делегатов на съезд, конференцию политической партии, выборы лидера общественного объединения, избрание членов совета директоров акционерного общества).

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, содержит общие принципы выборов Президента Российской Федерации и Государственной Думы (части 2 и 3 статьи 32, части 1–3 статьи 81, часть 1 и 2 статьи 97). Комментируемый Федеральный закон закрепляет общие принципы не только этих, но вообще всех выборов, проводимых в Российской Федерации. Другие федеральные законы подробно регулируют выборы Президента Российской Федерации и Государственной Думы, определяют общие принципы выборов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и непосредственно избираемых гражданами органов местного самоуправления. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации определяют общие принципы выборов их законодательных (представительных) органов государственной власти, а подробно эти выборы регулируются региональными законами. Также законами субъектов Российской Федерации регулируется порядок проведения муниципальных выборов.

Особо следует отметить Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 93-ФЗ) «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», который применяется в целях защиты конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в части, не урегулированной законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в случаях, перечисленных в статье 1 указанного Федерального закона 1 .

10) выдвижение кандидата – самовыдвижение кандидата, инициатива избирательного объединения в определении кандидата в выборный орган, на выборную государственную или муниципальную должность;

Выдвижение кандидата – это юридический факт, обозначающий начальный этап реализации гражданином своего конституционного права быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, т.е. в реализации своего пассивного избирательного права. Согласно положениям комментируемого подпункта субъектами права выдвижения кандидатов являются: 1) избиратель, выдвигающий в качестве кандидата самого себя (самовыдвижение) посредством уведомления об этом избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидатов в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации о выборах, в порядке и с учетом требований, предусмотренных статьей 33 комментируемого Федерального закона; при этом воспользоваться правом на самовыдвижение вправе гражданин, обладающий пассивным избирательным правом, намеревающийся баллотироваться кандидатом по одномандатному, многомандатному или единому избирательным округам; 2) избирательные объединения в порядке, предусмотренном федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. Указанные субъекты права выдвижения могут реализовать его не только путем выдвижения кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, но и выдвижением списка кандидатов (кандидата в составе списка кандидатов) по единому избирательному округу.

__________

1 Указанный Федеральный закон служит дополнительной правовой гарантией назначения и проведения муниципальных выборов и применяется в случаях, если: а) законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации не принят закон, устанавливающий порядок проведения муниципальных выборов; б) представительным органом местного самоуправления или на местном референдуме не принят устав муниципального образования; в) в муниципальном образовании отсутствует выборный представительный орган местного самоуправления; г) полномочия органов местного самоуправления осуществляются должностными лицами, назначенными органами государственной власти; д) законом субъекта Российской Федерации не установлен порядок образования, объединения, преобразования и упразднения муниципальных образований; е) истекли установленные сроки полномочий выборных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; ж) выборы депутатов представительных органов местного самоуправления или выборных должностных лиц местного самоуправления, в том числе повторные или досрочные, не назначены уполномоченным органом или должностным лицом в установленные сроки; з) отсутствуют органы или должностные лица, уполномоченные назначить выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления; и) муниципальные образования упразднены, объединены или преобразованы в порядке, противоречащем законодательству; к) органы местного самоуправления упразднены или самораспустились в порядке, противоречащем законодательству, либо фактически перестали исполнять свои полномочия; л) в нарушение законодательства не реализуются конституционные права граждан, проживающих на территории муниципального образования, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления муниципального образования.

В комментируемом подпункте отсутствует такой субъект права выдвижения кандидата, как избиратели (группа избирателей), предусмотренный в прежнем Федеральном законе. Комментируемый Федеральный закон закрепляет, что только федеральным законом может быть предусмотрена необходимость создания группы избирателей с определенным числом участников для поддержки самовыдвижения кандидата, т.е. группа избирателей может выступать лишь для поддержки самовыдвижения, но не как самостоятельный субъект права выдвижения кандидата. Такой порядок самовыдвижения предусмотрен Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».

11) гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме – установленные Конституцией Российской Федерации, законом, иным нормативным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан, предусмотренные комментируемым Федеральным законом, разнообразны. Это разнообразие обусловлено, прежде всего, множественностью прав граждан, связанных с их участием в выборах и референдумах. Так, предметом основных гарантий служат права, связанные с назначением выборов и референдумов; формированием инфраструктуры выборов и референдумов (регистрацией избирателей, участников референдума и составлением списков этих лиц, образованием избирательных округов и избирательных участков либо участков референдума, формированием избирательных комиссий (комиссий референдума); выдвижением кандидатов на выборах, инициативы референдума; получением и распространением информации о выборах и референдумах; процессом голосования; определением итогов голосования и результатов народного волеизъявления (на выборах и референдуме); обжалованием нарушений законодательства о выборах и референдумах. Соответствующие виды гарантий рассматриваются в комментариях к другим статьям комментируемогоФедерального закона.

12) ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»;

Основу этого понятия (как и других, относящихся к сфере автоматизации информационных процессов) составляют термины и положения, используемые в Федеральном законе от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» 1 . Согласно указанному Федеральному закону ГАС «Выборы» является федеральной автоматизированной информационной системой, функционирующей на территории Российской Федерации, реализующей информационные процессы при подготовке и проведении выборов и референдума. Разработанный в ГАС «Выборы» комплекс технологий сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи и защиты информации и сформированная интегрированная база данных позволяют решать в единой информационной среде разнородные задачи автоматизации избирательного процесса.

________

1 СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 172.

В избирательном процессе, процессе референдума используется только ГАС «Выборы». Структура ГАС «Выборы» соответствует системе избирательных комиссий. В ее состав входят комплексы средств автоматизации (КСА) ЦИК России, КСА избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (КСА ИКСРФ), КСА избирательных комиссий муниципальных образований (КСА ИКМО), окружных избирательных комиссий (КСА ОИК) и территориальных избирательных комиссий (КСА ТИК). В состав ГАС «Выборы» могут входить КСА участковых комиссий (КСА УИК) для обеспечения их деятельности, в том числе технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и (или) комплексы для электронного голосования (КЭГ). ГАС «Выборы» предназначена в целом или отдельными своими фрагментами обеспечивать деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, референдумов всех уровней, а также для решения задач, не связанных с выборами и референдумом 1 . Специальное программное обеспечение ГАС «Выборы» позволяет реализовать ряд задач по обработке информационных ресурсов ГАС «Выборы», в частности, при осуществлении регистрации (учета), составлении списков, подсчете голосов избирателей (участников референдума), при установлении итогов голосования и определении результатов выборов, референдума. ГАС «Выборы» соответствует принципам демократических выборов, гласности, достоверности, оперативности и полноты информации о выборах и референдумах, требованиям к прозрачности (транспарентности) технической системы голосования и подсчета голосов, осуществления общественного и международного наблюдения, устойчивости, защищенности и безопасности информации, а также положениям международных правовых документов, в частности Рекомендациям (2004)11, посвященным правовым, организационным и техническим стандартам электронного голосования, принятым 30 сентября 2004 года Комитетом Министров Совета Европы, и Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (от 28 января 1981 года с поправками, одобренными Комитетом Министров Совета Европы от 15 июня 1999 года, подписанной от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 7 ноября 2001 года) 2 .

121) государственная система регистрации (учета) избирателей, участников референдума – комплекс обеспечивающих гарантии и реализацию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации мер по сбору, систематизации и использованию сведений об избирателях, участниках референдума;

Понятие «Государственная система регистрации (учета) избирателей, участников референдума» впервые включено в комментируемую статью отдельным комментируемым подпунктом, вместе с тем в том или ином виде оно существует с 1994 года. Государственная система регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации организуется в целях обеспечения гарантий и реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан и представляет собой комплекс мер по сбору, систематизации и использованию персональных данных об избирателях, участниках референдума. Согласно пункту 12 статьи 21 комментируемого Федерального закона Государственная система регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации организуется ЦИК России совместно с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления.

________

1 См.: Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3528.

2 См.: Федеральный закон от 19 декабря 2005 года № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» // СЗ РФ. 2005. № 52. Ч. 1. Ст. 5573.

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации обеспечивают функционирование указанной Государственной системы на территории соответствующего субъекта Российской Федерации во взаимодействии с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, главами местных администраций муниципальных образований, вырабатывают меры по ее совершенствованию, ведению Регистра избирателей, участников референдума 1 . При регистрации (учете) избирателей, участников референдума используется ГАС «Выборы» в соответствии с нормативными актами ЦИК России 2 . Порядок регистрации (учета) избирателей, участников референдума определен в статье 16 комментируемого Федерального закона, при этом организация регистрации (учета) избирателей, участников референдума производится на основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации, в частности ратифицированной федеральным законом Конвенцией Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (от 28 января 1981 года с поправками, одобренными Комитетом министров Совета Европы от 15 июня 1999 года, подписанной от имени Российской Федерации в городе Страсбурге (Франция) 7 ноября 2001 года) 3 .

13) депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган государственной власти или в представительный орган муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании;

Статус депутатов, а также порядок их избрания устанавливаются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, а также уставами муниципальных образований – в части выбора избирательной системы, применяемой на муниципальных выборах, из числа предусмотренных законом субъекта Российской Федерации 4 . Так, Конституция Российской Федерации (часть 1 статьи 97) закрепляет следующие основные требования к депутату Государственной Думы как полномочному представителю народа: депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. При этом непосредственно в Конституции Российской Федерации не закреплены положения о выборах депутатов Государственной Думы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, как это закреплено в отношении выборов Президента Российской Федерации.

___________

1 Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации утверждено постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-2 (в редакции от 29 декабря 2005 года № 164/1084-4) // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2006. № 1 (192).

2 См.: постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2006 года № 172/1112-4 «О Регламенте применения Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2006. № 3(194).

3 См.: Федеральный закон от 19 декабря 2005 года № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» // СЗ РФ. 2005. № 52. Ч. 1. Ст. 5573.

4 См.: часть 3 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

Указанные избирательные права граждан сформулированы в комментируемом Федеральном законе, а также в Федеральном законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Детально статус и правовое положение депутатов Государственной Думы закреплены в Федеральном законе от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 1 , а также в Регламенте Государственной Думы. Так, в вышеуказанном Федеральном законе закреплено, что депутатом Государственной Думы является избранный народом представитель, уполномоченный осуществлять законодательную власть в Государственной Думе и иные полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и указанным Федеральным законом.